境内の南天が色づきました。 アチコチに自然と増えてきます。 白南天は3年ほど前に購入致しました。 白い実は種を蒔いても芽が出てこないようです。 以前山中で、自然に生えたと思われる白南天を見たことがあります。 鳥が食べて、…

2018年12月

天御中主神など十二神の掛軸

天御中主神より、色々な日本の神様が描かれた掛軸です。 裏に出雲大社と書かれています。 &nbs…

飯能市立博物館

久しぶりに飯能市立博物館に行きました。 以前は飯能市資料館でした。 常設展示室、特別展示室、学習研修室、図書室などがあります。 飯能村絵図 縄文の土器が展示されています。私の住んでいる近くも遺跡がありま…

上野公園の噴水とチューリップ

ムンク展 東京都美術館

上野公園を歩き、上野動物園方向に向かっていくと、右側が美術館です。 東京都美術館 台東区上野公園8−36 link 次々に人が出入りしています。いかに人気の催しかが分かります。 中に入ると、大きなテレビ上下に…

旧東京音楽学校奏楽堂

上野公園の噴水を西に向かうと、奉楽堂に出ます。 旧東京音楽学校奏楽堂 京都台東区上野公園8−43 ホームページ link 東京音楽学校は現在の東京芸術大学の前身となりました。 ここを通る時、いつ…

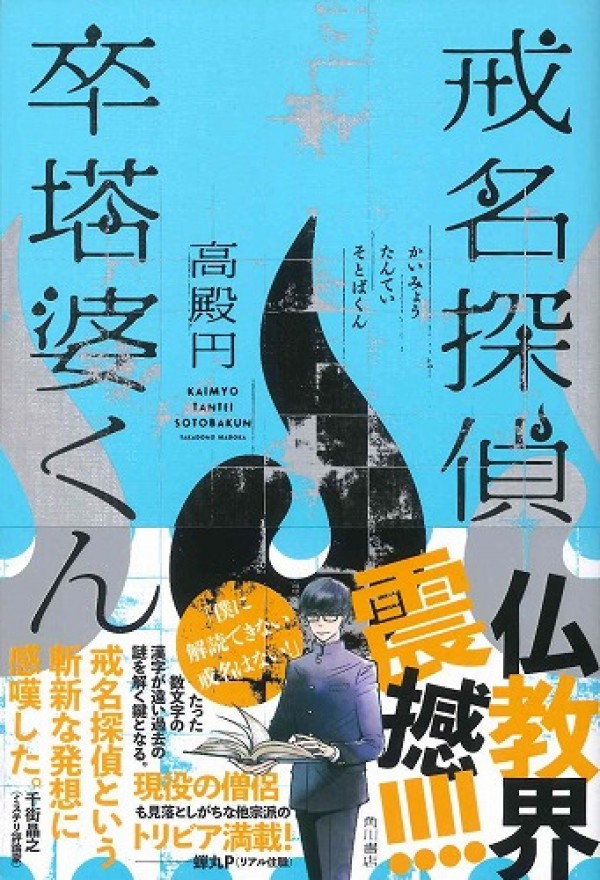

戒名探偵 卒塔婆くん 僧侶の必読書

戒名関連の本を検索していると高殿円著「戒名探偵 卒塔婆くん」が出てきました。 発行元のカドカワには、何と本の内容4編の内、2編が無料で読めました。 江戸時代の戒名の謎を読本です。 有難いことに戒名の…

国立科学博物館 日本を変えた 千の技術博展

出島や松前藩だけでなく広く門戸を開いて維新をむかえ、海外から一気に新しい学問や技術が入ってきました。 パンフレットを見るだけでも、新しい流れの一部を改めて見直すことが出来ます。 まず大事であったのが、新しい…

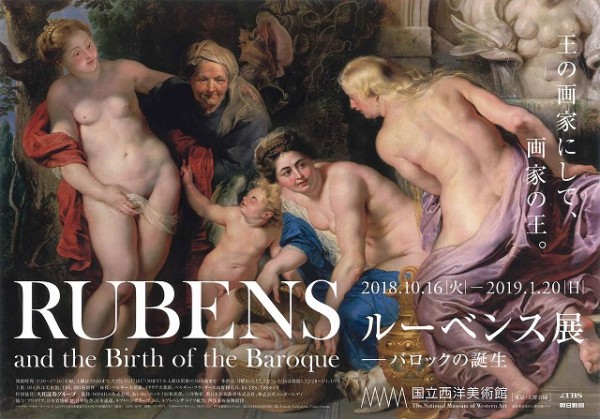

ルーベンス展 西洋美術館

上野の国立西洋美術館では、ルーベンス展が開催されています。ルーベンス展 このような重厚な作品群は苦手なのですが、さすがルーベンスはすごいと思いながら廻りました。 若きルーベンスが、1600年から8年間、イタリアで古代…

天台宗 寛永寺開山堂両大師参拝

天台宗別格本山寛永寺は徳川家の菩提寺ですが、江戸期は天台宗関東総本山と言われていました。 初代は有名な天海僧正です。 上野戦争で多くの伽藍を焼失してしまいました。 寛永寺開山堂 東京都台東区上野桜木1丁目14−11 …