歳と共に寒さが身にしみます。 子供の頃は半ズボンでも平気だったのに。 参道の銀杏は、ほとんど散りました。 黄色い葉の絨毯です。 以前は子供達が、手のひらに一杯とり遊んでいましたが、落ち葉で遊ぶ子はほとんどいません。 寒く…

2018年12月

西澤宮司の講演 真言宗豊山派仏教青年会千葉三号

2018/12/8日日曜日、真言宗豊山派仏教青年会千葉三号の皆様にお招きいただいた、当寺天神社宮司・西澤形一師の講演がありました。 大変良い内容ですので、掲載させていただきました。 当日の講演…

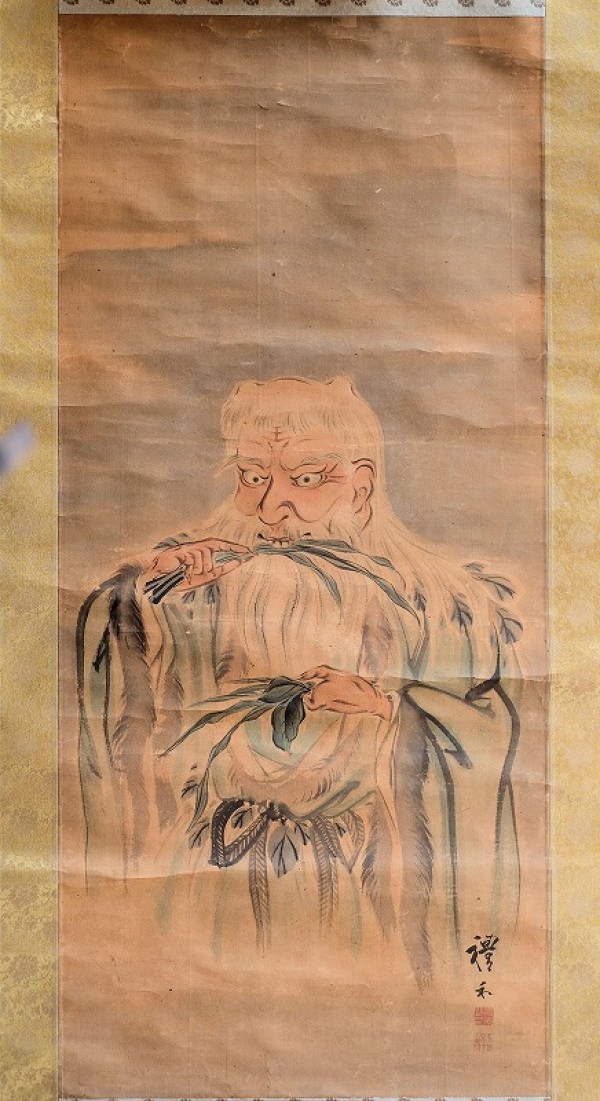

神農図

神農は医薬と農業の神様だそうです。以前この画像をネットで見て、まったく知らない神様でありながら、中国では大切にされていたことを知りました。神農 特に漢方薬業者や医療関係者、交易関連の方が信仰していたようです。  …

三宝荒神 青面金剛

三宝荒神は、日本独特の仏様です。三宝荒神Wikipedia 20代に宝塚の清荒神(きよすこうじん)清澄寺をお参りした事があります。竈の神として信仰されていました。清荒神ホームページlink 青面金剛としても…

チベットの仏画? おそらく五仏

敦煌の壁画だそうですが、明らかではありません。 左からチベットの阿閦如来、宝生如来、大日如来、阿弥陀如来、不空成就如来の五如来のような気がします。 何時の時代なのかも不明です。 本物なら西域の…

善導寺(浄土宗)と正龍寺(臨済宗) 寄居町

訪れたのは11月27日です。 善導寺も正龍寺も鉢形城主・藤田氏の菩提寺でした。 共に由緒ある寺院です。 浄土宗善導寺 藤田氏時代も大寺でした。江戸時代になっても浄土宗の禅林ですから、武蔵国内においても有力な寺院で…

泉屋博古館分館の虎食人卣 虎卣(こゆう)

泉屋博古館で開催されている「神々の 宿る器」展に行ってきました。 私もここの真ん中に大きく表示されている虎食人卣(虎卣)と似たものを持っています。 気になり出かけてきました。 東京都港区六本木1丁目5−1 泉屋博古館分…

根津美術館

根津美術館には、茶器の名品や古い発掘された陶器が展示されています。 東京都港区南青山6丁目5-1 根津美術館 link 茶器などと思っていましたが、味わい深い器です。 若い頃は良いとも思いませんでした。 …

表参道から根津美術館

お上りさんとしては、表参道や青山などは無縁な場所ですが、一度歩いてみようと一駅分歩きました。 住職のことだから間違って降りたのだろうとの言葉も聞こえそうです。 面白い意匠展示がされています。 建物もさすがに…

妙見尊大祭大護摩供 星祭 開運 厄除

祭礼は昨夜から始まっています。本日は妙見さまの大護摩供です。 役員さんには、始まる前に妙見菩薩と他の仏様、昔の話しなど行っています。 新しい役員さん向けなのですが、続けて担当している方もいますので、毎回異なった話しも入れ…