私が子供の頃、実家のお寺に大きな石灯籠が来ました。 その頃は知らなかったのですが、増上寺にあった灯籠でした。 当寺にも本堂前に二基あります。徳川の将軍菩提のため、各地の殿様が奉納した一部です。各藩の幕府への忠誠心を見極め…

円泉寺便り

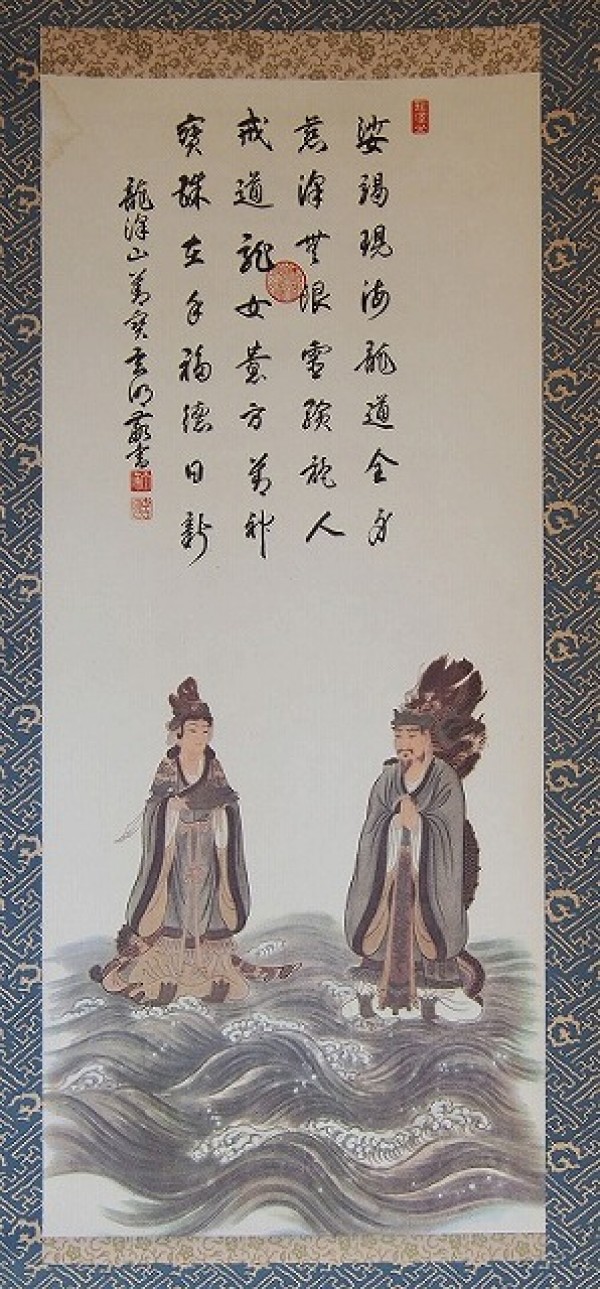

八大龍王

難陀龍王 八大龍王様の全てが祀られているわけではありません。代表の難陀(ナンダ)龍王様です。 他の寺社でも一尊が多いと思います。 天神社の御尊像ですが、現在は本堂に祀られています。普段はお参りできません。 …

秋葉権現/飯縄権現/天狗?

以前、秋葉権現として当山にお招き致しました。小さな御尊像です。飯縄権現と同じお姿をしているように思います。 当寺の属する真言宗智山派には、大本山高尾山薬王院があり、飯縄権現が祀られて、飯縄権現と言えば、高尾山と言われるほ…

布袋像と掛軸 埼玉県飯能市

御本堂内 七福神の内 布袋尊 当寺は武蔵野七福神札所・福禄寿様ですが、他の七福神も祀ろうとして祀った布袋様です。 武蔵野七福神の札所link 武蔵野七福神 布袋 山口観音ブログlink 銅製と思われる御尊像です。ネットで…

円泉寺御本堂の寿老人像 埼玉県飯能市

円泉寺七福神の内・寿老人 昨年お祀りした寿老人様です。 円泉寺は、武蔵野七福神(福禄寿様)の札所ですので、思いついて他の神仏を全部お祀りしようと思い、昨年の10月頃には、そろいました。 すでに…

お彼岸のお参りと彼岸花

今日は昨日と違って暖かく、お参りもかなり多く出ていました。 午前中は、駐車場も満配状態だったようです。 午後は一段落で、お参りは半分以下のようでした。 地元の農家の方は、午前中に…

童子形の妙見菩薩

私は妙見菩薩関連のことを調べていた頃があります。 童子形 妙見菩薩 先日、「妙見菩薩」のテーマで、卒論を書く大学生が訪ねてこられました。 有名な妙見様関連神社のお膝元に住み、従兄弟もその神社に奉職しているそ…

東京・檜原村で滝行取材に協力-女性セブン掲載体験漫画

ナイス!0 都下・九頭龍の滝で滝行修行取材協力 少女漫画家・高坂ゆう香さんが描く、流行スポット、注目スポットを巡る新連載体験漫画の初回に掲載されます。 女性セブン掲載号発売は10月9日となります。 …

鬼子母神(訶梨帝母)kishimojin

鬼子母神像 本日、東松山市の仏像修復師さんから、鬼子母神(きしもじん)さんが、きれいになって届けられました。 見違えるほどですが、ちょっと派手々かなと感じます。何年かすると落ち着いてくるでしょう。 慈愛に満ちたお顔です。…

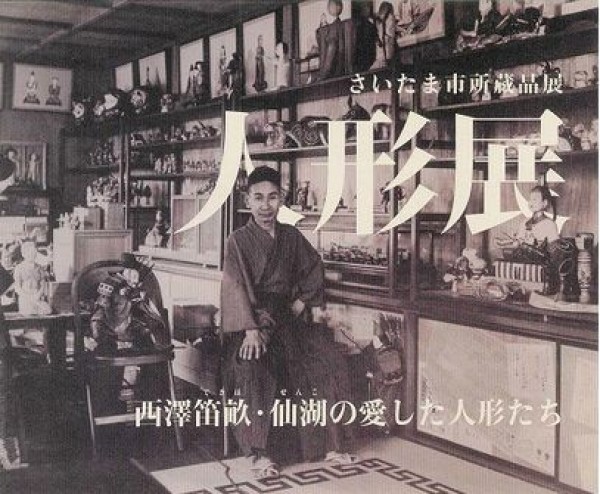

西澤笛畝・仙湖の愛した人形達-さいたま市大宮盆栽博物館

笛畝(1889~1965)・仙湖の収集した、江戸時代から昭和前期までの貴重な人形やタイの張子玩具などが展示されています。 笛畝は官展画家として、画壇に地位を築きました。人形収集家・研究者として、義父・西澤仙湖を抜きにして…