妙見菩薩と妙見信仰

- 紀元前数千年前、元々は現在のイラクやイランに栄えた古代アッシリアやバビロニアの砂漠の遊牧民が方角を確認するために北極星を神として信仰し、遊牧民を経て、中国に伝わりました。

中国においても、北辰信仰は、紀元前二千数百年前の堯・舜(伝説の王の名・夏の前)の時代に記録されているという。

北極星の信仰が古代中国に伝わり、道教などの星信仰と習合していきます。

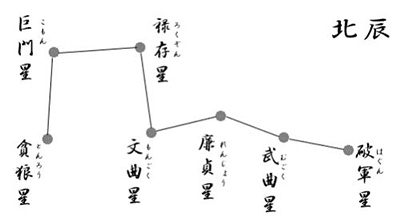

北極星は、道教においては、天帝太一神の居所であり、北辰を北極大帝、北極紫微大帝、玄武大帝もしくは北極玄天上帝などと称し、最高神である玉皇大帝の命をうけて星や自然界をつかさどり、天界、人界、冥界の三界を総宰する神格とされるようになりました。 - 仏教では「七仏八菩薩諸説陀羅尼神呪経(妙見神呪経)」として組み込まれました(正倉院の写経請本帳(736 年)にこの経もみえる)。「妙見」とは仏典を根拠とする言葉です。 妙見菩薩とは、北極星、北斗七星を神格化した仏様のことです。

菩薩とありますが、天部の仏様です。 - 玄武は中国の四神(青竜、朱雀、白虎、玄武)のひとつで、北方の守護神といわれ、五行説で北は水に属します。

宋(960 ~ 1279)の時代(1014 年)には諱避(いひ)のために真武と名を変えました。

「宋真宗大中祥符七年(1014 年)加封為翌聖保德真君後為避聖祖趙玄朗之諱改玄武為真武」

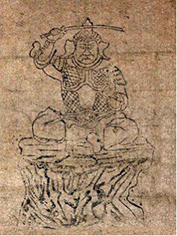

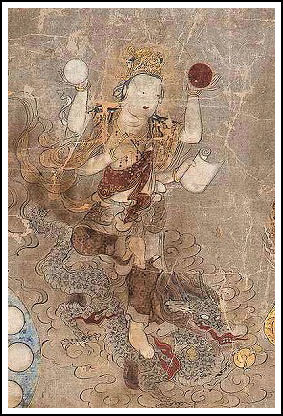

※玄=色では黒を表す。(玄は、げん、くらい、くろ、くろいと読む) 真武大帝(しんぶたいてい) Chinese mythology ホームページより。 四聖獣のひとつ玄武(げんぶ)の神としての姿。真武神、裕聖真君、玄天上帝など別名を多く持つ。黒の衣をま とい、七星剣を持ち、亀と蛇を踏む姿で表される。北方を守護し、水神、武神でもあり、北斗七星とも関係が深 い。

特にこの神は南方での人気が高く、ベトナムや台湾では最高神の扱いをうけているという。「北遊記」(注: 東西南北の物語が作られ、特に西遊記が有名)では主人公として活躍する。 藤山 - 天皇大帝(てんおうだいてい)ともいわれ、日本の天皇号も宇宙最高神の権威の象徴として成立した。

- 七世紀に高句麗、百済などの渡来人により伝わったようです。

最初は渡来人の多い関西以西の信仰だったようでが、天智天皇以降に渡来人を強制的に関東に移住させたために関東に妙見信仰が伝わりました。 - 妙見様は、北斗七星の第七番目の星が、破軍星と言われたために武門に信仰され、山口市の大内氏は氷上山興隆寺を厚く敬いました。

特に桓武平氏の千葉氏系は妙見信仰で強い絆を持ち、鎌倉幕府設立には大きな力になりました。

一族は日本各地に広がり、各地に妙見菩薩を勧請しました。

現在も千葉神社を中心に千葉県内には妙見菩薩を祀る約400 の寺社があるようです。

福島県の野馬追いで知られる妙見三社などがよく知られています。 他に、秩父氏では埼玉県の秩父神社が知られています。 - 鎌倉末期天台教学と融合した山王信仰が説かれた。山王七社は北斗七星でもあり、庚甲・北斗・山王信仰との関係が密接です。

- 江戸時代には、妙見信仰が日蓮宗に広がり、特に大阪府豊能郡能勢町の能勢妙見が有名です。

京都では昭和61年に日蓮宗を中心に洛陽十二支妙見が再興されました。 - 北辰鎮宅霊符神として祀られているところもあります。

- 地域によっては水神、鉱物神・馬の神としても信仰されたました。隠れキリシタンは妙見を天帝として祀ったこともあったようです。

水神として祀っている地区(高知県・熊本県など)。

水天を妙見と取り違えて祀ってあるところもあるようですが、どこかは分かりません。摩耗したら判断がつかないでしょう。

※水天も亀蛇に乗る。 - めうけん(妙見)はきたのきたにぞおはします 衆生ねがひを満てんとて空にはほしとぞみえたまふ 「梁塵秘抄」

- 自治体単位で現在調べたところもっとも多いのは、広島県福山市の32ヶ所。

- 妙見山(山号)、妙見寺とあっても、現在は祀られていないところもある。

- 有名な所千葉神社(千葉氏) 能勢妙見(兵庫県) 八代神社(熊本県) 秩父神社(埼玉県) 足立山妙見宮御祖神社(北九州市) 相馬野馬追(福島県、相馬中村神社・太田神社・相馬小高神社)

- 妙見菩薩の本地仏は十一面観音(真言宗)、七仏薬師(天台宗)とされている。

- 伊勢の天台宗常明寺にて日蓮上人の前に妙見菩薩が示現したという話しは、本化別頭高祖伝(1720 年)にある。

- 亀の中国思想史(永谷恵氏)が面白い。 http://square.umin.ac.jp/mayanagi/students/04/nagatani.html

- 「阿裟縛抄」第六の「妙見」に「帖に云わく。北辰は妙見なり。又尊星王と云う是なり」とある。

- 『山書月報』の谷有二氏の解説に「地中の埋蔵鉱物は、空の星が降って地の中で育つと信じられた時代があった。

そこで北極星、つまり妙見が鉱山師の信仰を受けるようになったらしい。

その妙見を祀る山が、妙見山である」という。

※石見銀山(世界遺産)は延慶2年(1309)周防国守大内弘幸が日頃信心する妙見神のお告げにより銀山を発見された。

廃仏毀釈・神仏分離の影響

- 古事記、日本書紀にただの一度だけ記されている神である天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)は、道教の天帝の思想を取り入れた神とされているようだ。天の真ん中の神(北極星)。

- 明治維新において、平田篤胤の国学の影響は大きく(彼の国粋主義思想だけがとくにとりあげられ、明治政府の国家神道をささえる思想的柱となった。先祖は平将門とし、篤胤が祀ったの将門像は神田明神にある。)、廃仏毀釈の嵐は想像を絶するものであったようだ。神仏分離の布告(明治3年・1870)により、多くの寺院が破壊されたり神社に変えさせられた。神社の仏像仏具は破棄されるか、ひっそり祀られていたり、近くの寺院に納められた。修験や普化宗(虚無僧)は廃止させられた。

伊勢神道では妙見菩薩(みょうけんぼさつ)を天御中主神に配当し、渡会(わたらい)家の氏寺である伊勢の常明寺の境外仏堂に祀っていた。(現在はよみうりランドの妙見堂に祀られている。東京都稲城市矢野口)天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)を本居宣長(1730-1801) 天の真ん中の坐々して世の中の宇斯(うし・家のような?)たる神平田篤胤(1776-1843) 天地万物の主宰神、北斗七星の神としてとらえた。復古神道においては天御中主神は最高位に位置づけられている。明治に大教院が祭神と規定し、妙見菩薩は、天御中主神などとして祀られた。妙見堂は、地元の名を冠した神社や星宮神社などと呼ばれるようななったり合祀された。福島県の相馬藩内では、初発(はじめ)神社と改名された。

※星宮は古くからあるが道教の星宮(せいきゅう)も関係しているのではないだろうか。(例・永楽宮壁画) 「勾陳、即勾陳星宮天皇大帝、也稱紫微天皇大帝、是後世用以代表(赤極)的. 顆星、居北極前隅、…」

◎埼玉県山西省友好記念館「神怡館」(しんいかん)に永楽宮壁画の模写があります。入れ替えがありますので 確認を取ってください。仏宮寺釈迦塔縮小建築模型など、すごい展示品ばかりです。いつもすいています。 埼玉県秩父郡小鹿野町薄2245 TEL:0494-79-1493 休館・火曜日 ※閉館となりました。

※福岡県久留米市の水天宮は、廃仏毀釈後に水天から天御中主神に代えられた。祭神として現在水天としては祀られていない。ここより全国に勧請された水天宮も同様である。また、天御中主を祀る神社では、妙見菩薩とまったく関連がない神社〔例:日野市の日野宮神社(日野宮権現:本地仏・虚空蔵菩薩)〕も多い。元の祭神・本尊がわからなくなっている場合もある。なかには創建当時から天御中主神を祭神として祀ったように記載している神社がある。天御中主神を祀ったのは、廃仏毀釈以降がほとんどのはずで、それ以前に祀ったところがどれだけあったのだろうか。妙見菩薩との関係を意識的に隠している神社もある。 - 星宮神社は栃木県が一番多いようだが(祭神は天御中主神・いわさく・ねさくなど)、日光修験の関係で元は虚空蔵菩薩です。水戸学の影響が色濃く残ったところに星宮神社が多くあるようです(栃木県神社庁HPの質問に対する答えの一部)。※ウナギが虚空蔵菩薩の使いとして、氏子や信者は食べないという習慣が残っているところが多い。

妙見菩薩の御利益

妙見菩薩の利益は目が美しく澄み切っていて物事の真相を見極める力を持っているとされ、

国土を守り災厄を防ぐとともに目の病にも効験があるとされます。

他に天下太平、海上安全、立身出世、財宝充満、家業繁盛、子孫安泰、災難退散、方位除、厄除、安産守護、

悪病平癒(特に目の病)、五穀豊穣、などがあります。北斗七星の内、破軍星があることから軍神として信仰があった。

岩手では乳の出の良くなる祈願の信仰もある。円泉寺では、養蚕の神としても信仰された。しかし当時を知る人は少ない。

東京文化財研究所美術部のオープンレクチャー

真武の日本における妙見菩薩としての受容の講演は、先生の著作・日本の美術『中世の童子形』の中の妙見菩薩の例をさらに詳細に論じたもので、有意義なものでした。平安期までと鎌倉以降の妙見菩薩像の像容がまったく異なっているのは、中国において11世紀頃から道教神である玄武が亀と蛇が絡み合った姿が徐々に擬人化して玄武神(真武)となり、中世に千葉氏など有力氏族や寺院などが直接中国と交易をし文物が直に日本に伝わって来るなかで、妙見菩薩として信仰され日本的な変容があったことと説明がありました。さらに日本においては中国と異なりは童子の姿での像容であることが大きく異なることでした。

※注 真武神の特色である男子の被髪(ひはつ)は、人では罪人・〝特別な能力のある男性〟を表しています。古は日本や朝鮮においても男性は普段はかぶり物をしており、髪の毛を直に見せるのは恥と思われていたようです。髪をほどいた姿で人前にさらされるのは、罪人としてでした。テレビや映画で罪人が髪をほどかれていたのを見た人も多いと思います。

※注 日本においても髪を伸ばしたままの大人の男子は八瀬童子・牛飼童(うしかいわらべ童子姿の牛車を引く従者)・根来(ねごろ)の行人(根来の僧兵とは言わない)などが知られています。大人でありながら子供の姿・髪を伸ばした特別の存在の人が、まれにいたわけです。神像として髪の毛を伸ばした姿をしているのが全て女神だとは限りません。

※次の朴亨國先生(武蔵野美術大学助教授)の「韓国と日本の女神像の初期図像」の講演によると、韓国においては女神像は無いと言われていたそうです。慶州市の南山に従来いわれてきた仏坐像が唯一女神像ではないかとの見解を示しています。ここから日本の初期女神像に影響があったのではないかと推測しています。

*あるいは、渡来人が朝鮮半島を経てもたらした神像は、すべて男神像だったのかもしれません。

唐代においては、まだ玄武は亀蛇として理解され、人格化及び伝説の形成は宋代(十一世紀初頭)に成立した。宋の1014 年に諱避のため、玄武から真武に変えられた。

キトラ古墳壁画の玄武(7 世紀末から8世紀初め頃)

玄武 高松塚と共に日本が一番新しい例。

この時代は、玄武もに擬人化していない。

真武像

11世紀ごろから玄武が中国において擬人化し、徐々に像から蛇が離れていった。

鎌倉期に直接文物が流入するが、真武が妙見菩薩として信仰されるにあたり、童子形という日本的転換があった。

それまでの、図像集に見られる妙見菩薩像、吉祥天とは異なる像の移入があった。

山東省博物館・真武像擬人化の最も古い例。

11世紀ごろの石棺「中世の童子形」より。

※真武神の格は、中国においてはあまり高くないが、ベトナム、台湾では、最高神のようです。民間の神のトップは関帝(関羽)。

※亀の中国思想史(永谷恵氏)も為になる。

http://mayanagi.hum.ibaraki.ac.jp/students/04/nagatani.html

妙見信仰の広がり

妙見信仰が日本に渡来したのは、紀元後500 ~ 600 年のようです。

大阪府太子町の天白山妙見寺は、推古天皇6 年(598)創建で蘇我馬子の開基と伝えられ、河内の国最初の霊場です。

611 年には聖明王の第三子琳聖太子が肥後国八代郡白木山神宮寺(八代妙見宮)に、七星と諸星を描いたことにより始まるとする説もある。当初は渡来人の多い南河内など辺りで、次第に畿内などに広まっていったようです。

天智天皇の666 年から霊亀(716 年)に近畿・駿河・甲斐・相模などに住んでいた渡来人の東国移住と共に、その信仰も広がっていった。

「正倉院文書」〔天平勝宝4年(752)頃〕に仏像彩色料として「妙見菩薩一躰並彩色」の記事、続日本紀に「宝亀2年(771)上野国、美作国・・各々50烟を給す妙見寺(天白山)」の記載がある。

延暦15 年(796)に妙見信仰最大の行事「北辰祭(妙見祭)」を「風紀の乱れ」として禁止したことが記録にある。

江戸時代の真言宗妙見経典の出版は、京都の醍醐寺三宝院、智積院のものが、多く見られるようです。

『妙見菩薩像』いろいろなお姿の妙見菩薩

- 中世以前の妙見様のお姿は、図像集にある菩薩形や吉祥天と同じだったようです。日本の美術『妙見菩薩と星曼荼羅』林温著によると、古代には妙見菩薩像と吉祥天像は、ほぼ同じお姿だったようだ。現在に残されている古い時代の吉祥天は妙見菩薩の可能性があるようです。

- 日本の美術『中世の童子形』津田徹英著が童子形の妙見菩薩の成り立ちについて詳しい。

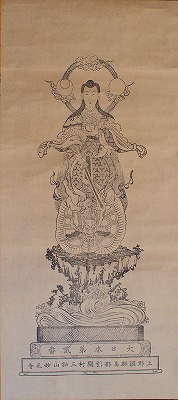

- 童子形は、「髪が長い」「袍(ほう)の下に胸甲を着ている。あるいは胸甲のみ。」「剣(七星剣)を持つ(持たない像もある)」「亀に乗る(乗らない場合もある)」とした特色があります。日蓮宗系の菩薩像(能勢形)、鷲妙見(お酉様)、また、密教系、北辰霊符神もあります。

日本の美術『中世の童子形』津田徹英著によれば、中世千葉氏系東(とう)氏が伝える千葉県東庄町保管の童子姿の妙見神像を説明し、「その姿は髪を撫で付け、後頭部から背面にかけて長く伸ばし、垂下させる被髪(ひはつ)とし~略~平安・鎌倉時代を通じ、密教の図像集や事相書類には全く言及が無く、我が国特異な被髪の姿は求むべきもない。ただし、視野を中国にまで広げるとき極めて近い像容を示すのが真武神である。」11世紀に成立した道教の神『真武』の姿は、髪の毛を腰まで伸ばした被髪姿であるが童子姿ではない。日本においては、「中世には、子供は老人と共に神に近い存在であったことは、国文学や歴史岳、民俗学といった分野から指摘されて久しい。」としている。「中世には多くの童子形の仏像、神像が作られ、聖徳太子や山越阿弥陀如来来迎図の持幡童子などがよく知られている。」とも書かれている。 - 鎌倉時代には千葉氏・大内氏などは中国と直接交易していたが、真武像を直接妙見として取り入れず、童子形の御尊像を造立し信仰した。

平安期までの妙見菩薩像

図像集に見られる御尊像

少ないがわずかに残っている。奈良・法輪寺の像など。

吉祥天

古い像は妙見菩薩の可能性がある。

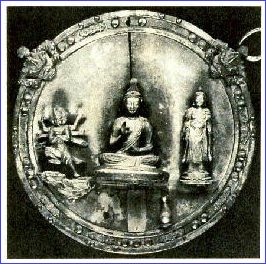

元羽黒山にあった羽黒正善院蔵の三所権現懸け仏の妙見菩薩は吉祥天の姿をしている。

羽黒三所権現(聖観音、妙見菩薩、軍茶利明王)

山形 正善院黄金堂

童子形

真武(中国)→童子形妙見菩薩(日本)へ。像は一見女性像に見えるものもある。玄武神が日本に渡り童子形の像となったとする立場ならば男神だと思います。秩父の妙見様は女神と言われますが、養蚕神との習合と思われます。 養蚕神ブログ

よみうりランド妙見堂 東京都稲城市矢野口4015-1

妙見菩薩像は重文。

伊勢・間の山の天台宗常明寺に祀られていた。

美豆良髪のお姿

童子形(円泉寺)

日蓮上人(1222 ~ 82)が立教開宗をされる直前、常明寺で一百日間沐浴参籠した折り、妙見菩薩が示現したと伝えられる。

しかし、この話しが文献に表れるのは、享保8(1723)年の「本化別頭高祖伝」より。

ただし日 蓮上人の遺文には、北辰に言及している。

飯高寺妙見社 千葉県匝瑳市飯高1789

江戸時代は日蓮宗の飯高檀林

修行僧にとって「試験の神様」。日蓮宗に妙見信仰が広がった起点か。

能勢形像 江戸時代より

真如寺 大阪府豊能郡能勢町野間中661 日

関西一の妙見信仰能勢妙見の像は甲冑をまとい、右手を受け太刀に構え、左手を金剛不動印に結んで岸上に座った姿。大将軍八神社の大将軍神像によく似ていることから、関連があると思われています。

能勢の妙見様は、隠れキリシタンの信仰もあったらしい。

能勢はキリシタン大名・高山右近の領地。

※隠れキリシタンは妙見菩薩を天帝として祀った。

江戸幕府はキリシタンの多い土地(天草など)に日蓮宗の僧侶を送り込んだようだ。

北辰鎮宅霊符神尊星王

北辰鎮宅霊符神 道蔵の「太上秘法鎮宅霊符」は中世初期に伝来したという。

鎮宅霊符神は近世まで広く信仰された。鎮宅霊符とは陰陽道の護符。

奈良市陰陽町には鎮宅霊符神社があり、陰陽師が住んでいた。

その他の形 少ないが神像の妙見様もある

近松門左衛門の墓がある。

ここにも隠れキリシタンの関連を指摘する説もあるようだ。神像

広済寺

兵庫県尼崎市久々知1-3-27 日

鷲に乗った妙見様。

神仏分離後に鷲神社共に浅草

お酉様の祭礼を行っている。

長國寺・鷲妙見菩薩

東京都台東区千束3-19-6

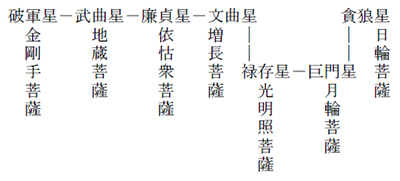

北斗七星

各菩薩の担当は

| 日輪菩薩 | 正星であり | 陽徳を司る | 種子ベイ |

|---|---|---|---|

| 月輪菩薩 | 法星であり | 陰刑を司る | 種子タラ |

| 光明照菩薩 | 令星であり | 障害を司る | 種子キャ |

| 増長菩薩 | 伐星であり | 天理を司る | 種子ハラ |

| 依怙衆菩薩 | 殺星であり | 中央・四方を司る | 種子トロ |

| 地蔵菩薩 | 陽星であり | 天食五穀を司る | 種子ナ |

| 金剛手菩薩 | 部星であり | 兵事を司る | 種子ヴァ |

※庚甲信仰北斗・山王信仰との関係が密接だそうです。

※韓国では北斗七星は神(七星堂・チルソンダン)

尊星王

三井寺 滋賀県大津市園城寺町246天

尊星王は北極星を神格化したもので、妙見菩薩ともいわれる。

この尊星王を本尊とする尊星王法は国家安泰を祈る大法で

三井寺では智証大師が唐において師の法全より直接付与された法として重要視されてきた。

三井曼荼羅図中の尊星王(円泉寺蔵) リンク

三井曼荼羅図は三井寺(園城寺)内の諸尊図集

妙見地名などの分布

| 地名・妙見 | 全212件 | 妙見町 字妙見 字妙見平 字妙見山 など |

|---|---|---|

| 地名・明見 | 全51件 | 明見町 字明見 など |

| 地名・星宮 | 全41件 | 星宮 星の宮 など |

| 地名 北辰8件 北斗20件 北星9件 玄武4件 七星1件 | ※北海道の北斗、北辰は関係ないと思う。 | |

| 妙見山 | 全76件 | |

| 遺跡 | 全93件 | 妙見城跡 妙見古墳 塚 など(星宮・北辰なども含む) |

| その他 | 全139件 | 岬 鼻 湧水 崎 浦 池 温泉 滝 |

平将門・良文に関連のある妙見大菩薩について

「千葉伝考記」の「平良文の事」

息災寺(高崎市 妙見寺)のお姿札

承平元年(931)、常陸大掾国香と平良兼・良文・将門が争い、良兼・良文はたびたび国香の軍勢に敗退する。

7月染谷川の戦いでは、息災寺妙見菩薩が良兼・良文を助けたと伝える。

良兼は妙見の尊体を求めるために、息災寺を訪れ、尊像を持ち去って良文の館に祀ると云う。

『妙見縁起絵巻』

承平元(931)年、将門・良文と平国香(良文の兄)が上野国府のすぐ近く、

上野国花園村(群馬県高崎市)の染谷川で戦い(染谷川の戦い)をくりひろげたといわれる。

結果として将門・良文は敗れ、わずか七騎で逃れてきたところを童子形の妙見菩薩に助けられたという逸話がある。

この「染谷川」は現在では川幅わずか2mほどの小川であり、この戦い自体も実際にあったかどうか疑問視されている。

将門と国香の常陸国蚕飼川の戦いをアレンジした伝承ともいう。

「将門記」には妙見菩薩と平良文は出てこない

天慶2(939)年4月17日、良文は奥羽でおこった反乱を鎮圧するため鎮守府将軍に任じられ、

乱を鎮圧して鎮守府(胆沢城)にとどまったという。『貞信公記抄』に天慶2(939)年4月17日、

出羽国の叛乱が朝廷に報告されている。出羽の俘囚の軍勢と秋田城司(源嘉生朝臣)の軍勢が戦い、

源嘉生の軍勢が敗れた。

続いて5月6日着の報告によれば、暴徒は秋田郡に乱入して官舎を襲って納めてあった稲を強奪。

百姓家に放火するという暴挙を働いた。朝廷は「陸奥ノ守」にも兵を出すことを命じている。

良文は兄たちと同様、鎮守府将軍として奥州に赴任したのかもしれない。

鎌倉幕府二代将軍・源頼家は「将門合戦章」(将門記らしい)をもとに、「将門絵巻」を作らせた。

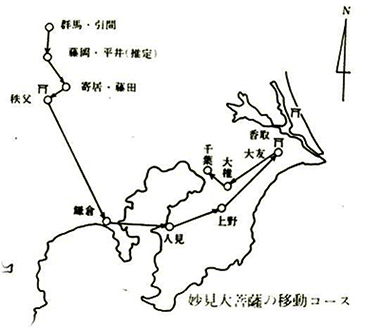

桓武平家・平良文一族による妙見菩薩の移動 千学集抄によるコース

平安期の房総平氏の信仰は、皇孫としての祖神の信仰である八幡神だったとする説がある。

「丸井啓治氏『源平闘諍録と千葉氏嫡宗権の成立について』(千葉県史研究)第8号」

「上総下総千葉一族」新人物往来社丸井敬司著

(丸井氏の祖母は、千葉氏の末裔。千葉市立郷土博物館長)

※「妙見信仰の史的考察」中西用康(もちやす)著平成20 年6 月発行

八幡神と妙見菩薩の習合があった。先祖の桓武天皇は北辰に対する信仰が厚かった。

地元渡来系の信仰と先祖の信仰。旧中西氏所蔵の「妙見菩薩像」は読売ランドに祀られている。

※宇佐八幡宮の地主神として「妙見社」がある。

※この時代の妙見様のお姿は童子形ではなかったと思う。

妙見寺(元息災寺) 群馬県高崎市引間町(元群馬町) 天台

※平将門は『将門記』(しょうもんき)では939 年に上野の国庁で八幡大菩薩よりの神託をうけて「新皇」を自称した。このように八幡神は武家を王朝的秩序から解放し、天照大神とは異なる世界を創る大きな役割があり、武家が守護神として八幡神を奉ずる理由であった。

Wikipedia®

平将門(たいらのまさかど)、平良文(たいらのよしぶみ)を助けた童子姿の妙見菩薩が祀られていた。

平良文は、ここより妙見菩薩を各地に移す。千葉氏などの妙見信仰の大本。戦国期まで長尾氏(桓武平氏良文流)が信仰した。

近くに国分寺跡がある。

神亀6年(729)に天白山妙見寺(大阪府南河内郡太子町春日)より勧請されたという説。

続日本紀:「宝亀2年 (771)上野国、美作国・・各々50烟を給す妙見寺(天白山)」

(天白山は、もと東方の信夫山にあった。)

あるいは、714 年(和銅7 年)またはその翌年の715 年(霊亀元年)上野国大掾藤原忠明の開基により

創建されたと伝えられる。

三嶋神社 上社・下社 群馬県藤岡市西平井 上杉顕定が伊豆の三嶋大社から分祀。

良文とその一族により→武蔵国平井(諸説あり。)

例・上野国であるが群馬県藤岡市西平井の三嶋神社(道順で考えればこちら)、東京都江戸川区平井など。

宗像神社 埼玉県大里郡寄居町藤田

宗像神社の説が有力だそうだが、ここは元々極楽寺聖天宮の下社であった。

宗像神社(旧聖天宮)が妙見の変化した姿と考えられているようだ。

旧聖天宮の祭礼は、西平井の三嶋神社と同じく11月15日だった。

極楽寺聖天宮(元上社) 埼玉県大里郡寄居町藤田249 豊山

弘法大師の開山と伝えられ、聖天を祀った。源義家(1039~1106)は七堂伽藍・六供六坊を建立した。

中世に妙見菩薩が祀られていたという記録があるという。

宗像神社というよりも極楽寺に祀られていたのかもしれない。

廣見寺内・妙見堂 埼玉県秩父市下宮地25-29 秩父最初の禅寺 曹

秩父妙見宮は、秩父神社に合祀される前はこのあたりにあった。

※金剛院秩父市下吉田(元秩父郡吉田町)

金剛院は秩父氏の菩提寺で秩父武綱の墓がある。近くには秩父氏舘跡(吉田小学校)がある。

秩父神社 埼玉県秩父市番場町1-13

1300 年から1320 年に秩父神社に合祀。12月3日の秩父夜祭りが有名。ここでは妙見菩薩が女神と言われている。養蚕神との習合が考えられます。

神奈川県藤沢市村岡(鎌倉の村岡とある) 藤沢市渡内の二伝寺に良文の墓

しかし熊谷市村岡(大里郡村岡郷)の説もある。村岡の高雲寺は平氏の館跡と言われる。

良文の子の平忠頼・忠通が住んでいた。

彼らは平氏惣領家の平繁盛(平貞盛の弟)の使節が大般若経を比叡山に送ろうとしたさい、村岡郷で追い返した。

〔今昔物語の良文と箕田(みだ、鴻巣市)の源宛(あつる・渡辺綱の父)との記載や子孫の動向から、地元びいきもあり熊谷説を採りたい。)〕

※村岡集会所の地に近年まで平良文を供養する観音堂があった。

氷川八幡社 埼玉県鴻巣市箕田(箕田源氏発祥の地)

源仕(つこう)→宛(あつる)→綱(つな源頼光の四天王渡辺綱)三代の屋敷跡があった。

源宛は今昔物語で平良文との逸話が有名。綱は幼少にして両親を失い、従母の多田満仲の娘に引き取られ、

摂津国渡辺の庄で養育され、渡辺姓を名乗るようになった。渡辺姓の大元。

源経基舘跡 埼玉県鴻巣市鴻巣高校の南西側に隣接

経基は清和源氏の祖。天慶の乱が無ければ、平家も源氏もただの地方武士のまま終わっていたのでしょう。

人見神社 千葉県君津市人見白雉元(650)年創建

千葉六妙見のひとつ。急な階段が300 段以上続く。

上野 千葉県四街道市上野か?

四街道市上野には上野神社・妙見祠がある。近くには薬師堂。

山科828 の天御中主神社(妙見神社)は、千葉神社の前身で金剛授寺の分霊を祀る?

妙見堂 千葉県千葉市緑区大椎 大椎城址 現在は民家にあるようだ

根古屋集落には妙見様を祭る祠をもつお宅が何軒かる。

千葉神社(元金剛授寺) 千葉県千葉市中央区院内1-16-1 1000 年にここに移る

千葉氏の妙見信仰の中心だった。長保2年(1000)年に千葉忠常の次男・覚算大僧正が建立。

妙見大祭8月16日~22日(だらだらまつりの古式)

特に金剛授寺からは、鎌倉期の桓武平家の一族の発展により、多くの妙見菩薩が各地に勧請された。

千葉県下、近在はもちろん、東北・中部・近畿・中国・九州に及びます。

福島県下には、平将門の子孫と言われる相馬氏の関係で、野馬追いで有名な相馬三妙見などがあり、かなり多くの妙見社があります。

千葉県下は、妙見を祀る城跡が数多く見られる。

※東氏は千葉常胤の六男六郎大夫胤頼(たねより)を祖とする。

東胤行は承久の乱(1221)の勲功により美濃国郡上郡山田荘の地頭職に補任され、この地を本領として移り住んだ。

近世には遠藤氏を名のり、慶隆のとき徳川氏に属した。

関ヶ原の戦の勲功により美濃国郡上郡八幡城主となり、2 万7000 石を賜領した。

1698 年(元禄11)近江国三上に転封、1870 年(明治3)和泉国に移り藩名を吉見藩と改め、78 年より旧姓東氏に復する。

のち子爵。

© 1998 Hitachi Digital Heibonsha, All rights reserved.

明建神社 岐阜県郡上市大和町牧近くに別当・尊星王院跡がある。牧に東氏(千葉氏一族)館跡あり。承久3(1221)年創建

乗性寺 岐阜県郡上市美並町白山967-3 真宗

※東家(遠藤家)の菩提寺妙見菩薩掛軸

肥前千葉氏 小城市には、鎌倉初期から御家人の千葉氏が支配し,室町時代には千葉城が築かれた。

| 光勝寺妙見堂 | 佐賀県小城市小城町松尾4421 日 |

|---|---|

| 晴気妙見社 | 佐賀県小城市小城町晴気1968 |

| 妙台山見明寺 | 佐賀県小城市小城町晴気1966 天 晴気妙見社の元別当妙見堂には僧形の妙見神が祀られている。 |

| 北浦妙見社 | 佐賀県小城市小城町 |

奥州千葉氏

房総千葉氏は源頼朝の奥州藤原氏討伐で功を立て、多数の領土を得ました。

そして1230 ~ 1300 年年頃に房総の地から多くの千葉一族が奥州に移ったと言われています。千葉の姓は、東北に多い。

千葉周作(北辰一刀流・玄武館)、新渡戸稲造もその一族です。

※平野貞夫著「坂本龍馬と謎の北極星信仰」より抜粋

小沢一郎の出身地である水沢市(現奥州市水沢区)を中心に、候補者のタスキを掛けて挨拶まわりをしていると、

事務所や自宅に、ある菩薩を祀っているところが実に多いことに気がついた。

いずれも星信仰である「妙見菩薩」だと言う。

また「千葉」という姓も多かった。聞くと平将門の末裔、千葉一族の子孫が岩手県南部に多いということであった。

相馬氏は、平将門の後裔と伝えられるが、直接の祖は千葉氏の祖常胤(つねたね)の次男師常(もろつね)。

重胤が1323 年(元亨3)に一族とともに行方郡に下向して奥州相馬氏をおこした。

現在相馬本家は北海道に移住。福島県内には初発(はじめ)神社など多くの妙見様を祀る所がある。

相馬野馬追7月23.24.25 日

| 相馬中村神社 | 福島県相馬市中村北町140 |

|---|---|

| 太田神社 | 福島県南相馬市原町区中太田舘腰143 相馬氏累代の鎮守 |

| 相馬小高神社 | 福島県南相馬市小高区小高城下173 |

| 相馬妙見歓喜寺 | 福島県相馬市中村高池前43 豊山 明治に中村妙見の本尊妙見菩薩を移す。三個寺の一 |

| 妙見堂 | 福島県いわき市四倉町字西3-13-1 |

都内の千葉系妙見神社

| 妙見神社 | 東京都江戸川区東葛西3-17(妙見島) |

|---|---|

| 中曽根神社 | 東京都足立区本木2 丁目5 足立区一帯を支配していた千葉次郎勝胤が築城した中曽根城跡 |

| 名主屋敷(佐野家)・妙見社 | 東京都足立区佐野1丁目31番 文禄二年(1593)千葉勝胤の子孫といわれる佐野新蔵胤信が開墾し子孫が代々名主を務めてきたことによる。 |

| 乗蓮寺(東京大仏)妙見祠 | 東京都板橋区赤塚5丁目28-3 千葉氏赤塚城二の丸跡浄土 |

| 葛原神社(旧妙見社) | 東京都品川区荏原6-2-13 千葉氏系鏑木家勧請 |

薩摩千葉氏・秩父平氏系渋谷氏 関連があるか分からないが

| 天御中主神社 | 鹿児島県薩摩川内市入来町副田207 |

|---|---|

| 御中主神社 | 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕4759 |

| 妙見神社 | 鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手 |

薩摩に千葉氏が一時入ったが、その後秩父平氏・渋谷氏の内、所領に下った一族は、入来院(いりきいん)(定心),東郷(実重),昭答院(けどういん)(重保),鶴田(重諸),高城(重貞)各氏の祖となり発展した。なかでも入来院氏は入来院の領主として存続して明治維新を迎えた。

© 1998 Hitachi Digital Heibonsha, All rights reserved.

※入来院文書が知られている。渋谷氏の末裔に東郷元帥がいる。

別 須々木氏(丹治宗行)関連 埼玉県小鹿野町(元両神村薄出自) 注・桓武平家ではない

| 金山寺 | 岡山県岡山市金山寺481 天台 須々木氏(丹治宗行)が田を寄進。山上に妙見宮。 |

|---|---|

| 天神社(元妙見宮) | 岡山県岡山市三野本町妙見山上(明見山) 須々木氏の城跡。 |

※桓武平家秩父氏は元々は丹治氏だったという説もある。

妙見菩薩・平将門資料集

日本全国の妙見菩薩・平将門を祀る寺院をご紹介しています。

但し、状況が変わったり、間違った資料を参考にしている場合もあります。

さらに関連するブログをリンクしていますので、参考にしてください。