サービス案内

永代供養塔 納骨堂 埼玉県飯能市 入間市狭山市日高市所沢市

埼玉県飯能市の円泉寺永代供養納骨堂です。永代供養1霊が5万より。年会費・管理費・御寄付はありません。過去の宗旨宗派は問いません。日高市、入間市、狭山市、川越市、所沢市、毛呂山町、越生町、秩父市、さいたま市、東京都など、他の関東各地からも多くの方が申し込まれています。樹木葬ではありませんが緑の多い寺です。年に一度の永代供養合同法要・5月第二日曜日は、180名以上の方が来られます。落語、講談の催しもございます。ペット納骨堂、低価格な墓地もございます。

ペット供養塔 納骨堂

飯能市の犬猫などのペット・諸動物の納骨堂です。永代供養塔の前、駐車場に接しています。納骨後はいつでもお参りができます。阿弥陀堂でペットのお葬式もできます。ペット供養はお骨一体につき管理料1~2万円です。それ以降の負担はありません。年に一度合同供養を行います。11月第2日曜日 11時予定。川越市、所沢市、鶴ヶ島市、毛呂山町、青梅市などの方も利用しています。

円泉寺墓地 埼玉県飯能市

埼玉県飯能市の円泉寺墓地です。無料墓地を始めました。無料墓地は永代使用料なし、墓石代+工事費のみです。D区画墓地:76万円(墓石代 税別)。F区画墓地:100万円(墓石代 税別)。従来のA区画墓地:80万円(永代使用料・墓石代込み 税別)。全てに高級御影石を使用しています。建墓は低価格ですが、基礎も含め耐震施行。東日本大震災にも絶えました。過去の宗旨は問いません。親子で名字が異なっても利用できます。将来お墓を守る人がいなくなっても、永代供養塔がありますので、無縁仏・無縁墓となる心配はありません。ペット供養塔もあります。飯能市以外にも日高市・入間市・狭山市・川越市・所沢市・毛呂山町・青梅市など多くの方が利用しています。

低価格で豪華なお葬式・家族葬・寺院葬

真言宗の戒名・生前戒名(逆修)

戒名は葬儀の時に僧侶より授けられますが、説明もなく戒名を覚えていない方も多いようです。本当に僧侶が考えた戒名だろうかと思う例もありました。皆さんは戒名(かいみょう)と聞いても、なかなか理解できないでしょう。簡単に言えば、戒名とは僧侶名です。戒名は過去形だけでなく、未来(来世)への大事な新しいお名前ですので、未来形も必要です。

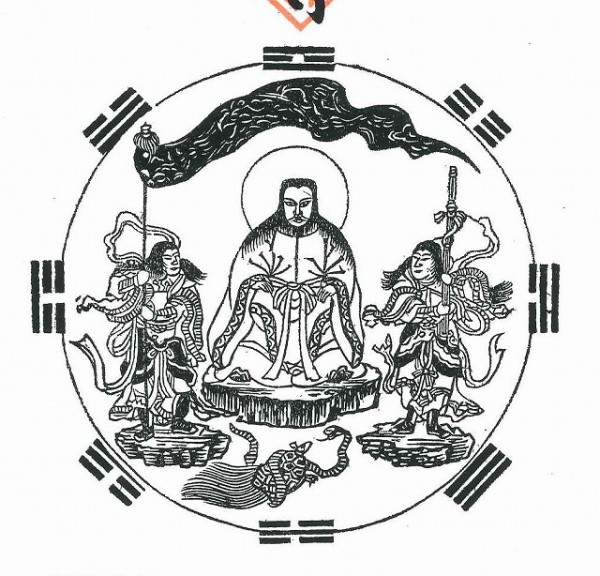

妙見堂(妙見宮)と妙見菩薩・平将門-資料集

日本全国の妙見様を祀る寺院、神社、石仏などの所在地を平成15年より暇にあかせて諸資料、インターネットを利用して調べ、浅く広く収集した資料集です。妙見信仰におけるいろいろな文章もあります。関東の各地に出かけて、関連する写真を載せています。併せて平将門公の資料もございます。資料はWikipediaにもリンクされています。PDFをご参照ください。

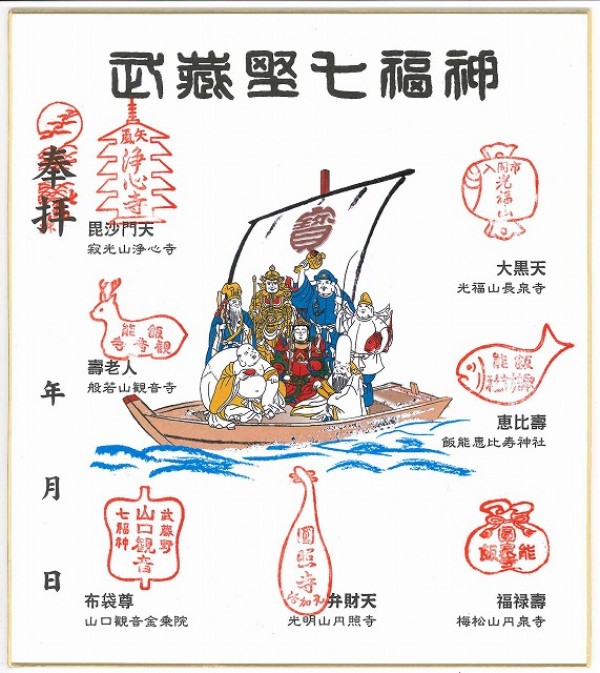

初詣 武蔵野七福神札所めぐり-埼玉県所沢市入間市飯能市

武蔵野七福神は、埼玉県で最も古い七福神札所です。所沢市、入間市、飯能市の7寺社により昭和6年の発足、13年よりお参りが始まりました。初詣参拝期間受付期間は毎年1月1日より1月10日ごろまで、受付時間 9時~16時となります。期間中も都合により対応できない場合もございます。これ以外の期間は、各寺社にお問い合わせ下さい。飯能恵比寿神社は、日曜日のみ社務所が開いています。年間を通してご参拝が可能ですが、お盆、お彼岸、祭礼、ご法事、葬儀、その他の用で不在となることがございます。参拝期間にお参りいただければ幸甚です。奥武蔵七福神(休止中)、武蔵野吉祥七福神とは別の札所です。

除災開運 平松天神社

滝行-東京都檜原村-九頭龍の滝 龍神の滝

東京都檜原村での滝修行・水行は初心者・女性・高齢者の方々にも体験いただけます。九頭龍の滝・龍神の滝は、大自然に包まれた奥多摩のパワースポットです。ここでは心身共に癒され、自然と一体になれます。水量の多い滝ですので、安易に挑むと大変なことになりかねませんが、指導者は経験豊富ですので、初心者でも安心して修行が出来ます。初心者・女性・高齢者・浄土真宗の檀家さん・キリスト教徒・スピリチュアル系・外国人の方々も体験しています。NHKなどのマスメディアに数多く紹介されています。CM・ユーチューブの撮影などにも利用されています。一年を通じて行っており、真冬の滝行も人気です。檜原村観光協会様のご協力を頂けることになりました。

銭洗い弁天-岩殿弁財天 財福 縁結び 諸芸上達 埼玉県飯能市

埼玉県飯能市円泉寺の銭洗い弁財天です。岩殿をもうけ、岩上に弁天様をお迎えしました。琵琶を持った弁天様です。白蛇像も祀られています。三方向の滝より水が流れ、池に注ぎます。この池で洗い清めた浄財を大事に、有効に使うことが、福を呼ぶことになります。是非お参り下さい。財福、縁結び、諸芸上達、除災開運、家内安全、商売繁盛、幸福などを御祈念下さい。

仏像

円泉寺の仏様は、江戸末期にご本堂が焼けてしまったり、無住の時代があり、あまり古い仏様は祀られていません。以前より祀られていた仏様、ご縁があって近年祀られた仏様などをご紹介致します。