円泉寺からのお知らせ

紫陽花が咲き出しました。

天神社 月次祭 6月1日(土)午前11時30分 夏越しの祓い 6月15日午前11時30分

藤 つつじ シャガ

藤 毎日少しづつ花が伸びています。連休中が見頃でしょう。 外は交通量が多いですので、駐車場より見学をお願い致します。 つつじ 境内には多くのツツジが植えられています。 一斉に咲き出しました。 …

パワーストーン大売り出し 5月1日~5日 阿弥陀堂内 匠工房

パワーストーン大売り出し 阿弥陀堂内の匠工房において、連休5月1日より5日まで、パワーストーンの大売り出しを行います。 ぜひご来店ください。 営業時間 午前10時より、午後4時まで。 ロードナイト 3000…

『永代供養塔合同供養会』 令和6年5月12日

第十二回 合同供養会 コロナのために合同供養会(ごうどうくようえ)を中止していましたが、再開させていただくことに致しました。 ご参加くださいますよう、お願い申し上げます。 1、日 時 5月…

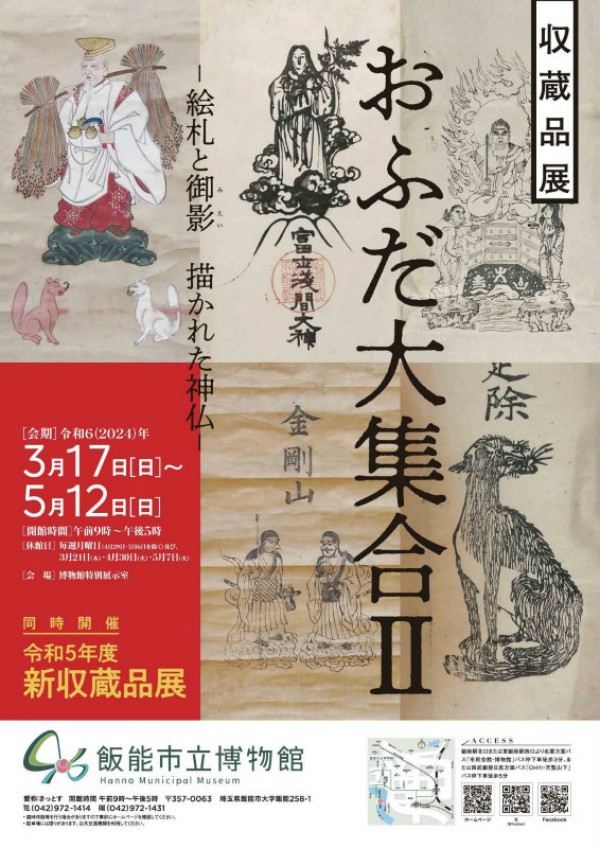

おふだ大集合Ⅱ-絵札と御影 描かれた神仏- 令和6年3月17日より5月12日 飯能市立博物館

飯能市立博物館において、「おふだ大集合2-絵札と御影 描かれた神仏-」展が開かれています。 筑波山神社 出羽三山神社 湯殿山 道了尊 金剛山 当寺(円泉寺)より納められた神仏の掛軸、加藤家の御…

花祭り お釈迦様の誕生日 4月6日(土)より8日(月)の三日間

涅槃会 令和6年 3月16日(土)は午前9時より12時まで 17日(彼岸の入り 日曜日)は9時~16時

涅槃会 お釈迦さまが入滅(亡くなった)とされる日が2月15日です。3月15日に行うこともあります。涅槃会ウィキペディアlink 以前は2月に行いましたが、都合により3月に変更致しました。 ※16日は午前9時より12時まで…

梅花祭 令和6年3月2日(土) 午前11時30分より

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 6月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||