日本の美術『妙見菩薩と星曼荼羅』林温著に、平安時代の恵什の「図像抄」に霊巌寺(京都北山・廃寺)の妙見像は等身大で、左手は宝珠を持ち胸のあたりで支える。右手は与願印で、吉祥天に同じと書いてあります。 本当かなと思っ…

2015年06月

海の運動会(宮城県県南三陸町)-参加者募集-立ち上がれ飯能

円泉寺では、お賽銭と永代供養総供養法要のお塔婆などの御布施を東日本大震災のボランティア活動をしている「立ち上がれ飯能」(埼玉県)の活動に半分(残りは福島県大熊町の関係者に依託)に利用させていただいています。 この度、南三…

北辰明見星碑-名山壽行関連-神奈川県の富士信仰と妙見信仰 の結びつき

小田原市の某家より当寺に奉納された観音堂前の北辰明見星碑のことが少し分かりました。 北辰明見星とは北辰明見菩薩(妙見菩薩)のことです。北極星、北斗七星の神格化された仏様です。 本来天部の仏様ですが、菩薩の名が付いています…

アジサイが咲いています

少しづつアジサイが咲き出し、あと少しで見頃となります。 境内に毎年一本は苗を植えています。 手入れが悪いので、見事とは言えませんが。 最…

境内から見た夕焼け

外を見ると夕焼けでした。 慌ててカメラを撮り出し、蚊に喰われながら撮影しました。 もっと早く気がつけば、色々な変化を捉えることが出来たでしょう。 鳥も飛んでいたのですが、シャッターを押したときには…

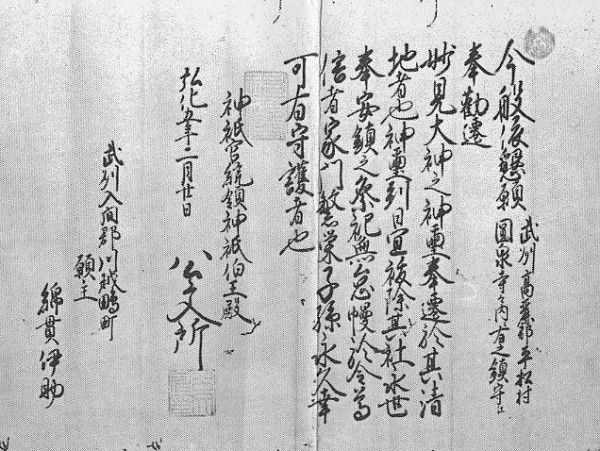

綿貫家妙見堂関連古文書

当山の妙見菩薩の由来を伝える文書は、当山檀家綿貫家に伝わる古文書のみであり、詳細は明らかではありません。 将門公が戦いに敗れ討ち死にすると、配下の武将であった綿貫家の先祖であ平豊八は、将門公の…

小諸城址 懐古園

懐古園は家内と行って以来、二度目となるはずです。最初は電車で、今回は車です。 しかし、ほとんど覚えていませんでした。 三の門 小諸城址懐古園 長野県小諸市丁311 地図 名のある城跡ですから、さぞかし市内から遠望できる…

真言宗智山派 幸祐寺 長野県東御市

ご住職は当寺檀家さんのご親戚で、通夜の時に紹介され一緒に読経をお願いいたしました。御布施はなしです。 千葉県の出身で、成田山系の方です。 あいにくの雨の中でしたが、快く迎えていただきました。 葬儀以来、時折お手伝いをお願…

三途の川 奪衣婆 臨死体験

甘楽町の第三回目です。 かつて埼玉県の「川の博物館」において『発見!三途の川』展を見学したことがあります。 埼玉県立川の博物館 埼玉県大里郡寄居町小園39 地図 この時、日本人に三途の川の根源となる意識は、なんと縄文時代…

阿閦如来の懸仏

最近お招きした阿閦如来(あしゅくにょらい)の懸仏です。 Wikipedia 阿閦如来 最初は何の仏様か不明でした。右手が触地印(そくちいん)ですので、お釈迦様だろうと思っていました しかしYahoo!検索の阿閦如来画像で…