来年のお正月に飾ろうと思ったのですが、一年ぶりに犬の保護活動をしている女性がお見えになりましたので、差し上げることに致しました。 彼女はインスタグラムに載せると話していました。 寺の名前は書かなくて良いと言ってあります。…

2020年10月

源氏物語の色紙 東聖観 高度箔押し印刷

ヤフオク!で染色作家東聖観(木下勝功)氏による源氏物語の色紙を手に入れました。 届いてみると写真とは別物でした。素晴らしい ! 絵も良いのですが、箔が光り輝いて重厚さも感じられます。デフラサー…

十社神社と大類古墳群 大薬寺 埼玉県毛呂山町

鎌倉街道が近くに通っており、古くは開けた所でした。大類には中世に活躍した大類氏の館跡があります。 神社は大類氏の菩提寺であった大薬寺が別当を務めていました。 興味をひくのは境内だけでなく周囲にも多くの古墳が残されているこ…

市内から見た東京

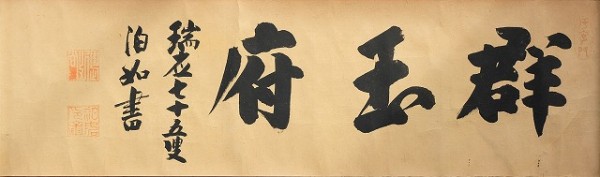

智積院第七世化主 運敞僧正の書「群玉府」巧芸品

泊如運敞僧正(1614~1693)は智積院の教学を隆盛に導来ました。 この時期には1300名の僧侶が学んでいたそうです。 境内の密厳堂の建立や利休好みと言われる名勝庭園も僧正の力です。 残念な…

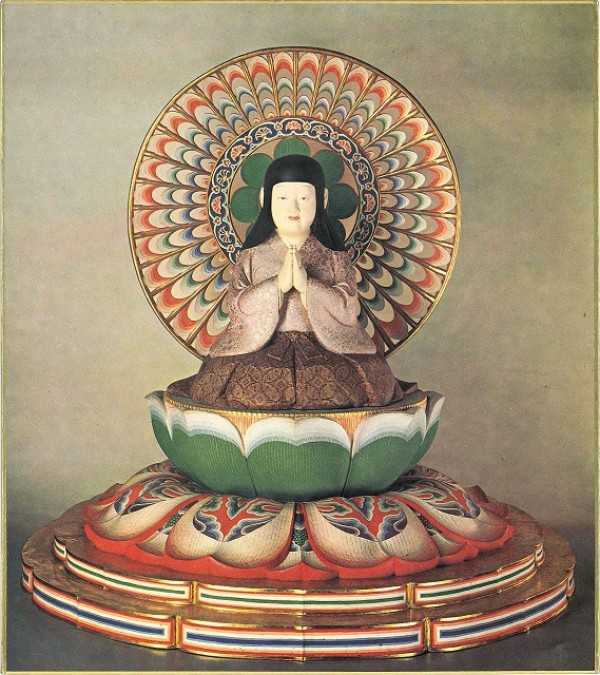

稚児大師色紙

今から40年以上前の弘法大師稚児像の色紙と思います。 何かの催しに記念品として作られたか、販売されたのかは忘れました。 川崎大師大本坊大玄関の稚児像を元に印刷されています。 良く知られている御…

軍用手票 軍票 占領地で戦中に使用された擬似紙幣

戦中に日本軍が戦地で使用した擬似紙幣です。 日本に於いて最初に使用されたのは、西郷隆盛が使用した西郷札(さいごうふだ)だそうです。 かなり以前読んだ松本清張の「西郷札」がありましたが、残念ながら全然と言うほど覚えていませ…

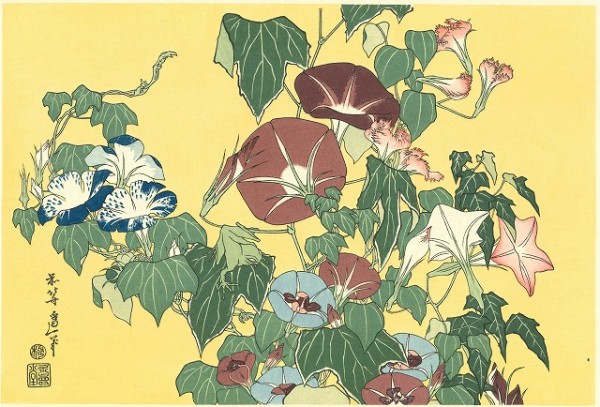

北斎(為一)の朝顔に雨蛙 浮世絵

北斎が「為一」を使用していた1820(文政3)~1833(天保4)の作品です。 ただしアダチ版画による巧芸品になります。 北斎のいた時代の作品であるとすれば、とんでもない金額になると思います。 …

食彩酒房わごころ 埼玉県嵐山町

午後1時寸前に入りましたので、先客は3人だけでした。 注文はタブレットのような物を利用して行います。初めてでも簡単にできました。スマホになれている人ならば、誰でも簡単だと思います。 ランチメニ…

嵐山町 志賀観音堂 聖徳太子などの石仏

志賀観音堂には多くの石仏があります。 バイパスが出来てからは前を通ることがなくなりましたが、学生の頃から何度か寄ってお参りをしています。もう少し緑が豊かでした。 聖徳太子像は大工職人の神様とし…