永代供養塔の漫画が出来ました 面白い企画を提案する会社もあるものですね。 全ての方に該当する永代供養の漫画ではありません。子供は娘ばかりの設定です。申し込む方の中でも、けっこう多い例です。 最初のラフスケッチは酷いモノで…

2018年03月

1万円の永代供養があるなんて 困ったね !

先日、ネットで検索していると、15,400円の永代供養が見つかりました。 お骨は郵送(ゆうパック)で、送れば良いそうです。 他に一塔合祀墓もありますが、これは最初に46万2000円ですから、ずいぶん差があります。 かつて…

古四王大権現と北辰妙見大菩薩 遠藤昌益画 秋田県横手市の古四王神社古文書御利益記

市内の骨董屋さんで購入した遠藤昌益(近松栄和)の作品と思われる掛け軸です。 古四王神社は胡四・巨四・小志・高志・越などと当て字され、秋田を中心に東北と日本海側に約40社点在しています。各地の古四王神社は豊作と、目の神とし…

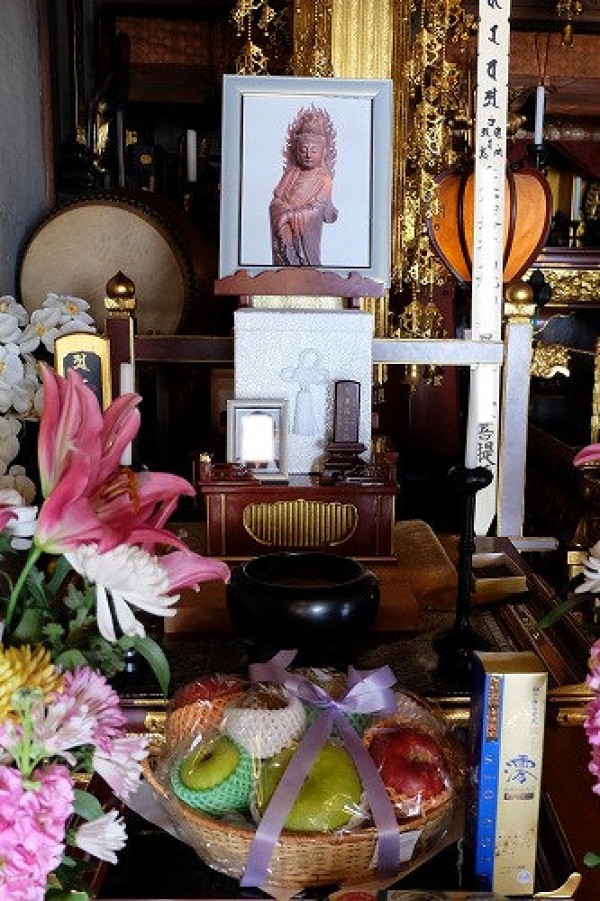

雪のお中日

今日はお中日ですが、ミゾレから雪になりました。 駐車場は、いつもの三分の一程度です。 普段は来客が多いのですが、ほとんどいません。 ここ数年、お彼岸のお中日と日曜日は、駐車場が混み合いますので、ご法事を入れないようにして…

真言宗豊山派 即清寺 七九供養塔(薬師如来・妙見菩薩・不動明王の石仏) 東京都青梅市

即清寺は真言宗豊山派の寺院です。 私の住む飯能市は、隣接していながら真言宗智山派が多いですが、青梅は武蔵国西多摩郡であったためか、真言宗でも豊山派が多い地区です。 歴史を感じる、落ち着きのあるお寺です。 私の目指す妙見様…

臨済宗建長寺派宗徳寺 西分神社 東京都青梅市

駐車場はお寺の中にもありましたが、線路を渡る手前に広い駐車場があります。 山号が妙見山です。 元々西分神社は宗徳寺の妙見社でした。廃仏毀釈の折、分離して神社になりました。 今でも地元の人は、妙見様と呼んでいると聞いたこと…

葬儀屋さんだけ参列のお葬式と永代供養

近年、直葬(火葬のみ)が多くなりました。 子供や親戚がありながら、葬儀社に火葬後にお骨を預け、永代供養にする人も出てきています。 ※実際の写真ではありません。 以前は、誰もいない葬儀も認めていたのですが…

金刀比羅神社 妙見□星頂輪王 東京都青梅市

車を青梅鉄道公園近くの駐車場に置き、西に向かうと金刀比羅神社があります。 鉄道公園前の広場には、彼岸桜か咲いていました。 ハイキングや散歩をする人たちが、かなりいます。 神社の裏側に出ます。妙見□星頂輪王石碑がお社の裏側…

大山不動の石灯籠

境内の中門の前にある石灯籠です。 今から30年程前に道路拡張で行き場所が亡くなり、当寺に移されました。 正面は大山不動ですが、飯縄大権現(高尾山)、満行大権現(榛名山)も彫られています。江戸期…

当寺の阿弥陀様石仏

当寺境内には、阿弥陀如来様の石仏が4体祀られています。一体は平成ですので、取り上げません。 まずは、永代供養塔脇の御尊像です。三体の内一番大きな像です。 秀性代の延享四年(1747)の建立です。 次にすぐそ…