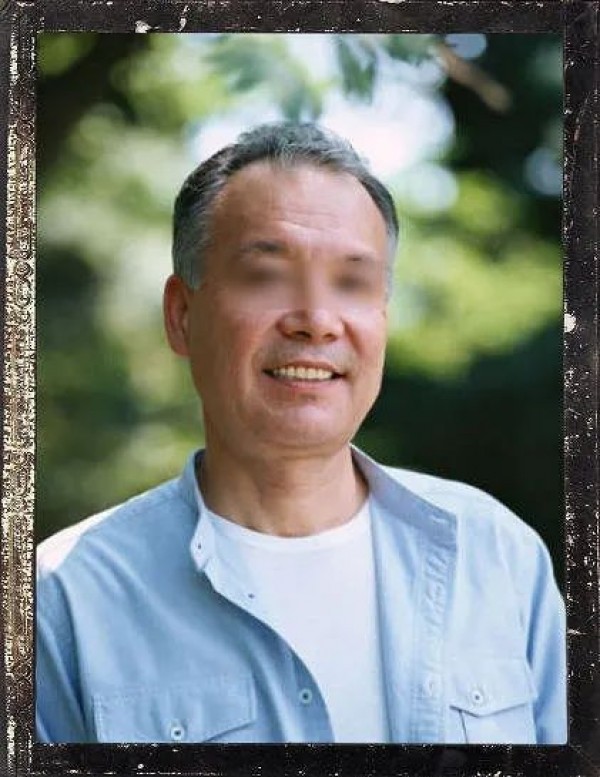

遺影 通夜・葬儀の折り、真っ先に目を向けるのが遺影ではないでしょうか。 さて、亡くなった方の写真を探すと、良い写真がない、あの写真があったはず、意外とてんやわんやするのが遺影用の写真です。 …

2016年08月

松下社と末社・蘇民祠-伊勢市二見町

今回は私を含め6人での伊勢神宮を含む寺社の旅となりました。 以前伊勢神宮にお参りしたおり、「蘇民将来子孫之家門(そみんしょうらいしそんのもん)」のお札を付けた注連縄が、お店の軒下に一年中吊してあることを知りました。 伊勢…

「曼荼羅Café」のご紹介-秩父郡皆野町

友人のFさんが曼荼羅小屋にて10月9日(日) 10時より「曼荼羅Café」を開催致します。 詳細は 峯龍の求道日記 を参照して下さい。 ★詳しくは参加申し込みされた方にお伝えいたします。 「…

全国の円泉寺

日本全国に円泉寺(圓泉寺)は私が調べた限り8ヶ寺しかありません。以前探した時はもっとあった気がします。 円泉寺 東京都世田谷区太子堂3-30-8 真言宗豊山派 ブログlink 円泉寺 東京都足立区加…

施餓鬼会と盆送り

毎年8月16日午前10時より施餓鬼会が行われます。 狭い本堂ですが、役員を含む130人の檀家さんが来られました。本堂内に座れないので外にもかなりいたようですが、全員にお焼香をしていただきました…

またまた嫌がらせ電話! 善き人であることが大事ですよ

しばらく止んでいたので、つい出てしまったのが失敗です。 公衆電話からでした。 「真言宗は止めて下さい。」だけで、ガチャンと切れてしまいました。 いつもの女性です。 今回はそばに小さなお子さんがいるようでした。 …

三遊亭神楽師匠ご夫妻のお墓参り

三遊亭神楽師匠 三遊亭神楽師匠 本日は三遊亭神楽(さんゆうていじんらく)師匠ご夫妻がお墓参りにみえました。当寺には奥様のお父様が祀られています。 師匠は前三遊亭圓楽師匠のお弟子さんです。お会いしても落語家さ…

吾野宿まつり 8月20日 飯能市坂石町分

平成28年 吾野宿まつり 平成28年8月20日(土) 午後3時~9時(雨天決行) 場所 埼玉県飯能市坂石町分 西武鉄道池袋線 「吾野駅」下車 徒歩3分 今年も「吾野宿まつり」の季節となりました…