御本堂に飯能市の絵馬屋さん、故小槻正信さんの絵馬があります。 生前に書いて頂いた物です。 上の二枚が、幅約55センチです。 下は32センチです。 かつて当寺で配布していた武蔵野七…

2018年08月

般若心経の読経が合わない!

昨年のご法事の時だったと思います。 ご親戚の中に、真言宗他派のご住職がいました。 最後に般若心経などをご一緒にお唱えるのですが、「ここのお寺のお経は、良く合いますね。私のところでは、ほとんど声が出ていません」と話され…

シャム沈香といろいろなお香

数週間前になりますが、縁あってシャム沈香を買いました。 お寺用でなく、お世話になっている方への贈り物です。 業者さんの見本では、シャム沈香独特の甘い香りが漂いました。 しばらくすると残り香が部屋に満ちてきました。…

後見人さんからの独身者葬儀・永代供養納骨依頼

近頃は、わずかですが後見人さんに依頼しておき、葬儀と永代供養を申し込む人がいます。永代供養だけのこともあります。 一年ほど前でしたが、八十代半ばの男性の葬儀をご本堂で行いました。寺院葬です。 同居していた女性…

立山曼荼羅と布橋灌頂会

かなり以前、テレビで布橋灌頂を放映していました。 それまで立山曼荼羅や芦峅寺(あしくらでら)は知りませんでした。芦峅寺Wikipedia 毎日新聞布橋灌頂記事 布橋灌頂会ユーチューブ …

離檀料が○百万円だって !

先日あるテレビで、離檀料(檀家をやめのための料金)の特集を行っていました。 離檀料が○百万円もするお寺があると、引き墓を斡旋する業者が取り上げられていました。 確かに高すぎると思います。 当寺に来られ、お墓や永代供養を見…

檀家さんの孤独死

お盆前に檀家さんから電話がありました。 分家の50歳台男性で、死後2月ほど経ています。 身体を壊して求職中だったようです。 近くの従兄弟は、警察から電話があっても、ご遺体の受け取りを拒否したそうです。 実の子供で…

八坂神社(天王様)祭礼に巫女舞の奉納

今日は天神社・西澤宮司により、スグ隣の地元の八坂神社(天王様)の祭礼が行われました。 数年前までは、他の神職の方に依頼していたのですが、私から地元の方々に西澤師に依頼していただくようお願いいたしました。お掃除など宮司が行…

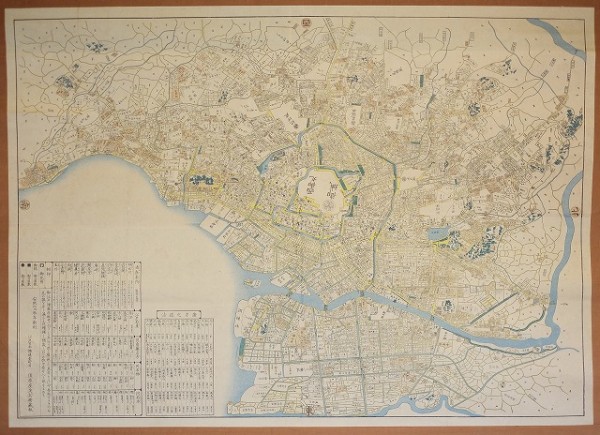

江戸絵図

一枚ぐらい江戸の絵図を持っていたいと思い、市内の骨董屋さんから求めました。立て93センチ、横133センチです。掛け軸になっています。 一番驚いたのは、安かったことです。 骨董屋さん曰く「そんなものですよ」と言っていました…

愛犬・愛猫の新盆

ごくたまに聞かれるのが、ペットの新盆です。 先日もペット供養塔に愛犬を納骨した分家さんから聞かれました。 以前にも聞かれましたので、近頃は気が楽です。 「お墓参りだけで良いですよ、どうしてもと思うなら、写真…