住職をしながら、他の寺・霊園のお手伝いをしながら、やっと食べている時代がありました。 その間に子供の養育、学費など、預金などする余裕などありません。 それどころか、貯金通帳の残高が、どんどん減っていました。 …

2016年12月

真言宗豊山派 金剛寺青梅市発祥の寺 東京都青梅市

青梅市の金剛寺です。 青梅(おうめ)の由来になった青梅(あおうめ)の木があるお寺です。 また、平将門公の創建の寺として知られおり、江戸時代に作られた将門公供養のための位牌が残されています。リンク 江戸時代は真言宗の檀…

「水をたくさん飲めば、ボケは寄りつかない 」 (講談社+α新書)を読んで

約一月の入院中、同室の老人達が、次々にぼけていきます。 夜昼かまわず大声を出したり、ニュースの声に対応して、「□□の馬鹿野郎。」と怒鳴ったりしています。 他の部屋では、今朝奥さんが来ていたのにもかかわらず、「家内が今…

平将門の子孫・三田氏のお寺 曹洞宗海禅寺 東京都青梅市

海善寺は平将門公の子孫と称した三田氏のお墓があるお寺です。 三田氏の関連もあるのでしょう、青梅市には大きなお寺が多いです。 かつて栄えた地域であったことが分かります。 今日はかなり歩いたので、この程度の階段でも、…

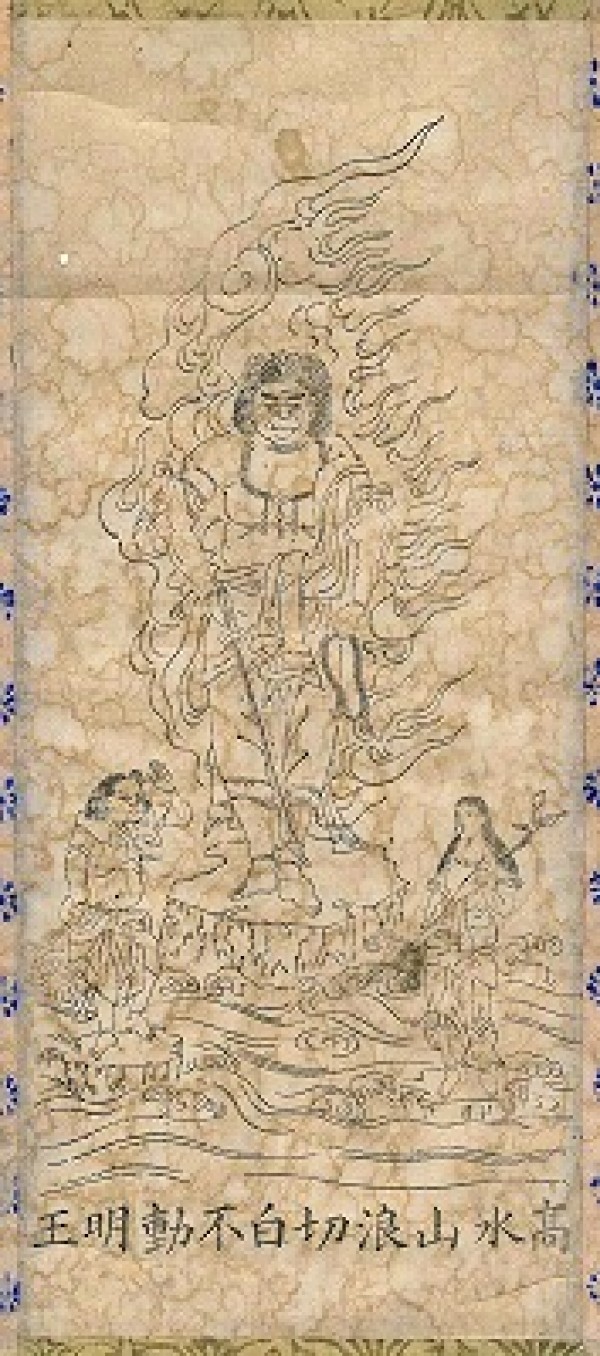

高水山常福院参拝 東京都青梅市成木

高水山常福院の古いお姿札(おそらく江戸期)を手に入れました。高水山Wikipedia 青梅の他の寺も含めて、お参りすることにしました。 今回も運転手はAさんです。 地図リンク 青梅でもかなり山の中にあります。…

将門神社と将門山三面不動尊 西多摩郡奥多摩町鳩ノ巣(棚沢)

将門神社(旧多名澤神社) 自分の記憶を頼りに向かいましたが、少し通り過ぎてしまいました。 「将門」の信号のあるT字路のすぐ北側ですが、階段だけで車は止められません。 「鳩ノ巣」駅の西側を北に向かい、ほぼ道なりに行くと…

ままごと屋-小澤酒造(澤乃井)のお店 東京都青梅市

十年以上前には、家内と何度か食事に行っています。 美術館、酒蔵見学などあり、お酒の飲めない私でも楽しめます。 「JR沢井」駅からすぐです。 地図 小澤酒造 小澤酒造の道の向かいに駐車場があり、階段を降りると「ま…

龍泉寺と厳島神社(弁財天) 埼玉県日高市栗坪

先日、時間がありましたので、龍泉寺と厳島神社に寄り、お参りしてきました。 真言宗智山派 龍泉寺 新編武蔵野風土記によれば、元は市内高岡にあったようです。旧地には地蔵堂があり、そこには三石の朱印状がありました。 …

ヴィッラ・デルピーノ 都下檜原村のイタリアンレストラン

友人が全額持ちで、美味しい料理を食べさせてくれると言うので、図々しく檜原村のイタリアンレストラン「ヴィッラ・デルピーノ」に行かせてもらいました。 地図 facebook 感じの良いレストランです。 …

日本の滝100選 払沢の滝 東京都檜原村

払沢(ほっさわ)の滝は日本の滝100選に選ばれています。 東京都西多摩郡檜原村本宿 地図 山道は良く整備されています。 道には木のチップが撒かれていて、柔らかく、滑りません。 途中に郵便局があり…