いよいよ明日で令和4年です。 元旦から武蔵野七福神・福禄寿様参拝の方々を迎える準備が整いました。 今年は葬儀屋さんがシンビジューム、花屋さんが白い蘭と生け花を持って来てくれました…

2021年12月

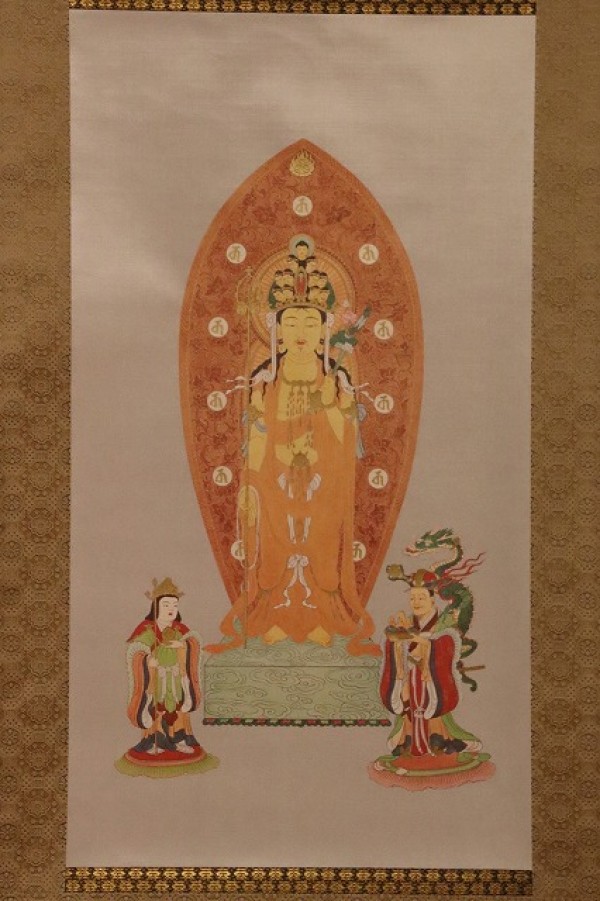

長谷寺式 十一面観世音図像

真言宗豊山派・総本山長谷寺御本尊・十一面観音様は像高10メートル以上あり、国の重要文化財となっています。 この図は全高が158㎝の印刷された掛軸です。 かなり多く制作されたと思いますが、画像検索しても出てき…

本堂にメジロが飛来

寺院葬の準備をしていると、本堂内陣にメジロが飛来しました。 追い出そうとしても飛び回るだけで、天蓋などに隠れてしまいます。 葬儀屋さんと二人で追い出そうとしましたが、天井近くを飛び回るだけで、…

太田市 永代供養 樹木葬 新田触不動尊 新田義貞 西慶寺 高野山真言宗

西慶寺 以前他の新田触不動尊を参拝したのですが、郷土史の方はこちらが本家本元だと話しているそうです。 新田氏の祈願寺でしたので、間違いないでしょう。 大同2年(807)勝道上人の開山 と伝えられる古刹です。…

当寺の大工神(聖徳太子)図が、産経新聞記事に使用されました。

聖徳太子没後1400年を記念して、各地でいろいろな催しが行われています。 産経新聞に当寺の指金を持った聖徳太子図が使用されました。 掛軸は信州安原山宝…

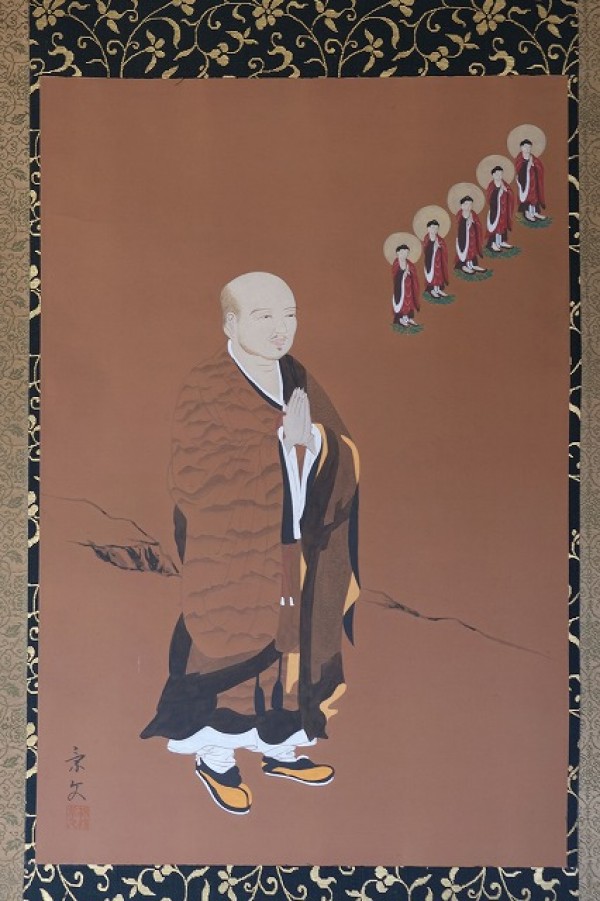

善導大師御影

先日檀家さんからお預かりした掛軸です。 広げて見て、すぐに浄土宗関連の図と思いました。 善導大師は南無阿弥陀仏の称名念仏の思想を確立し、日本においても浄土宗法然上人・浄土真宗親鸞上人に大きな影響を与えました。  …

真言宗智山派 宥勝寺 埼玉県本庄市

大学生当時の恩師が、宥勝寺御住職をされています。 現在は真言宗智山派の菩提院結衆など、大役を務めておられます。ウィキペディアlink 武蔵七党・児玉党の荘小太郎頼家夫人により、建仁年間(120…

本庄城跡の八坂神社(元牛頭天王社) と城山稲荷神社 埼玉県本庄市

本庄城跡にある八坂神社と城山稲荷神社です。 八坂神社 廃仏毀釈により牛頭天王社は八坂神社となりました。 それまでは先ほど参拝した大正院持ちでした。 植木屋さんが境内樹木の伐採が終…

真言宗智山派 大正院 埼玉県本庄市

大学の恩師が当時ここの御住職でした。現兼務住職をしています。 現在は同じ本庄市の宥勝寺の御住職をされています。 一度お参りしたい寺でした。 御本堂に向かうと、妙なるバイオリンの演…

臨済宗妙心寺派 開善寺 埼玉県本庄市

本庄城主小笠原信嶺が開基した寺院です。 かなりの格式の寺であったと思われ、絵図では現在の約五倍の敷地があったようです。 お寺では座禅会や写経会を行っています。 &n…