青梅市内では天台宗寺院は、ここのみです。 弘仁13(822)年に延暦寺の僧亮海が開創したと伝えられている古刹です。 地蔵堂には延命地蔵が祀られています。 脇の庭園は良く整備されており、ツツジか…

2021年09月

福伝寺 地域の共同墓地 東京都青梅市

狭い境内でしたが、よく整備されていました。 丁度植木屋さんが、手入れをしています。 墓地に真言宗の卒塔婆が多くありましたので、真言宗系の寺院だと思いました。 しかし、他宗派の塔婆もあります。 …

円光寺 埼玉県狭山市

円光寺は当寺(円泉寺)と同じ、真言宗智山派に属しています。 お参りをしていると、御住職がいらっしゃいました。 円光寺の本寺である坂戸市の大智寺、お近くの永代寺などで何度かお目にかかっています。 高齢でありながら私より記憶…

甲子大黒天 真言宗霊雲寺派・西浄寺 河鍋暁斎ねずみの図 埼玉県狭山市

狭山市に甲子大黒天(きのえねだいこくてん)の寺院があることを知り、参拝して参りました。 天文5年(1740)に霊雲寺の末寺となっています。 霊雲寺派の寺院は数ヶ寺は知ってはいますが、調べても多くありませんでした。 &nb…

かにや工場店 埼玉県狭山市

「かにや」は入間市、狭山市を中心に11店舗あります。 私が普段買い物をするのは、ごくたまに行くだけですが、飯能店か高麗川店です。 土産以外に家内からは「あんみつ」を頼まれることがよくあります。 一番知られているのが「ケン…

観光案内所 ぷらっと飯能 飯能駅構内 埼玉県飯能市

西武池袋線飯能駅構内の観光案内所「ぷらっと飯能」を覗くと、渋沢平九郎の等身大パネルがありました。 ついつられて覗くと、女性職員さんが気軽に対応してくれました。 飯能市を訪れる方々も、NHKテレ…

京都の名勝庭園 総本山智積院 京都市東山七条

小堀遠州による池泉回遊式庭園です。 国指定名勝となっています。 50年近く前に、大学当時の同窓生や後輩に対して、大書院で智積院の説明をしたことがあります。 「智積院の末寺には、成田山・川崎大師…

渋谷駅 岡本太郎画伯の明日の神話

古いデジカメ画像を見直していると、記憶のない場所が何カ所かあります。 以外や都内が多いのです。 それもよく知られた場所ばかりです。 渋谷駅にある岡本太郎氏の「明日の神話」も行った記憶がありません。 使用していたデジカメは…

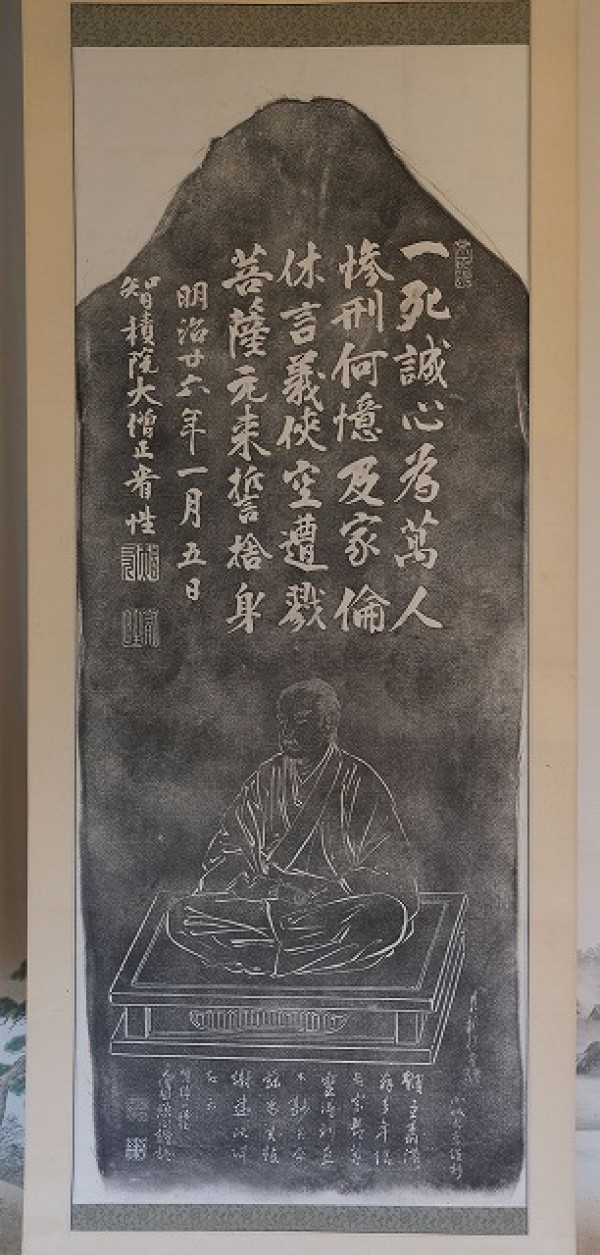

宗吾堂 佐倉惣五郎碑拓本

5年前に宗吾霊堂を参拝致しました。 よく調べて行けば良かったのですが、宗吾の碑があることを後に知りました。 宗吾堂ブログ 宗吾霊堂ホームページlink 佐倉惣五郎(宗吾)を祀る宗吾霊…