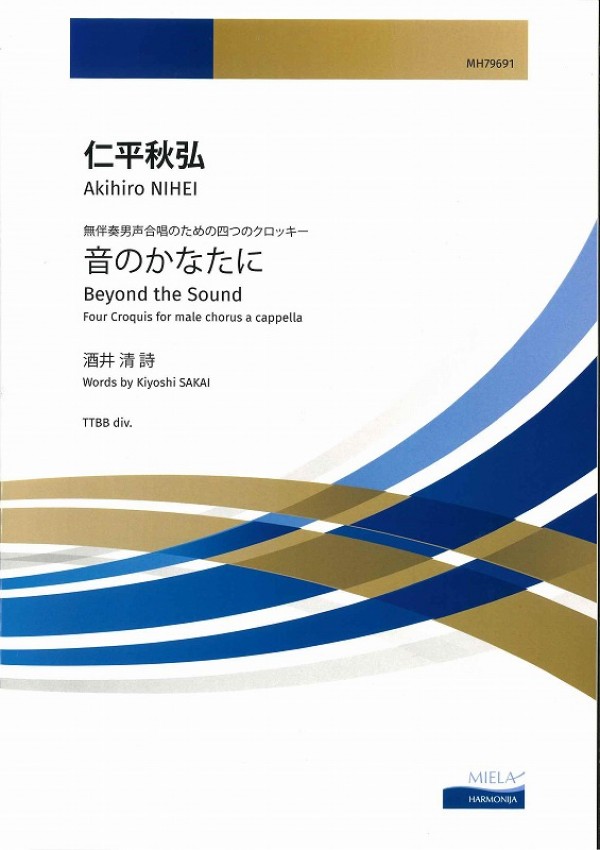

先日、脚本家で声楽家の酒井清氏より、飯能市民会館で行われる「歌劇 渋沢平九郎」のポスターを持って来ていただいたきました。歌劇 渋沢平九郎 ブログlink 後に私が合唱団をしていたと知ると、無伴奏男声合唱曲の譜面を届けてく…

2021年11月

講談 宝井琴鶴さんの曽我物語①「平重盛御裁き」

地元の当寺檀家さんの姪御さんが、真打ちとなり、五代目宝井琴鶴(たからいきんかく)となっています。講談界の名跡です。 一昨年の永代合同法要では講談を披露していただいています。 &n…

三面大黒天 マハーカーラ 青面金剛 三宝荒神 庚申塔

大黒天 大黒天は七福神に含まれることもあり、よくしられています。 まだにこやかなお顔になる以前の大黒天像です。 恵比須大黒として祀られることが多い神様です。 三面大黒天(摩訶迦羅天) しかし、本来の大黒天は恐ろしい神でし…

七福神 恵比寿(えびす)の古い御尊像と掛軸など 埼玉県飯能市

当寺は武蔵野七福神の福禄寿様を祀ります。 武蔵野七福神link神 諏訪八幡神社内・恵比寿神社ブログlink 武蔵野七福神ではありませんが、七体の七福神を全てお祀り致しました。 その内の恵比寿(えび…

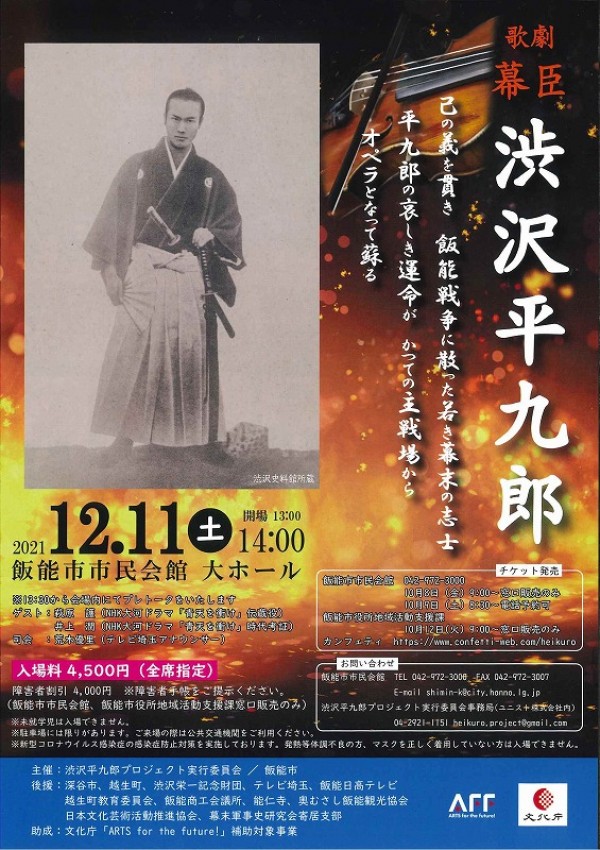

歌劇 渋沢平九郎 飯能市民会館 令和3年12月11日(土)

脚本家で声楽家の酒井清氏が来られ、「歌劇 渋沢平九郎」のポスターとチラシを持って来られました。 寺院や観光案内所など、挨拶かたがた来ていただけるよう、お願いしているのだそうです。 …

月食

昨夜は月食でした。月の97・8%が欠けるのだそうです。 撮影の準備中は雲がなかったのですが、撮影始める前から薄く雲がかかってきました。 望遠ズームで撮影しています。 条件が悪いだけでなく、かなりトリミングし…

境内の花々と銀杏の黄葉

他の地域ばかり書いていましたので、境内での影です。 もう少しすると銀杏もさらに紅葉が進みます。 寒椿が盛りとなっています。 お水屋脇の千両が赤い実を付…

赤城高原SA(下り)からの景色

何回も赤城高原SA(下り)を利用していてますが、施設の裏の広場に向かったことはありませんでした。 店舗とトイレの間から西に向かうと、サービスエリアとは思えない広場がありました。 …

浄土宗正覚寺と小松姫墓 群馬県沼田市

以前、埼玉県鴻巣市の勝願寺を参拝すると、真田信之の室である小松姫(本多忠勝の娘)の墓がありました。 慶安元年(1648)に鴻巣で亡くなってなっています。 NHK大河ドラマ「真田丸」関連で、小松姫の「のぼり旗」が目立ちます…

曹洞宗 舒林寺( 群馬県沼田市)と舒林寺古跡(みなかみ町)

舒林寺 今から15年前に舒林寺の前身である「みなかみ町 三峰山怒林寺」古跡に行ったことがあります。 その後現在の天桂寺の場所に移り、さらに寛文6年(1666)に現在の場所に移転しています。 一度参拝したいと思っていまし…