四神は仏法を守護する天部の神さまです。 鬼子母神(きしもじん)の子が吉祥天(きちじょうてん)です。 毘沙門天(びしゃもんてん)の奥さんが吉祥天。子供の五童子の内、末子が禅尼子童子(ぜんにしどうじ)のようです。link &…

2018年12月

猿田彦の掛軸 庚申との関係

猿田彦 猿田彦は天孫降臨のおり、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の道案内をした神として知られています。瓊瓊杵尊と一緒に来た天宇受売神(あめのうずめのかみ)と結婚しました。天宇受売神(天鈿女命 あめのうずめのみこと…

弥勒菩薩?の石仏

この弥勒菩薩さまと思われますが、右手がこのような像は、見たことがありません。五輪塔?がなければ、お釈迦様に似てます。 この御尊像は、本堂内陣に祀られています。 石仏が御本堂に祀られているところは、あまり知りません。私が入…

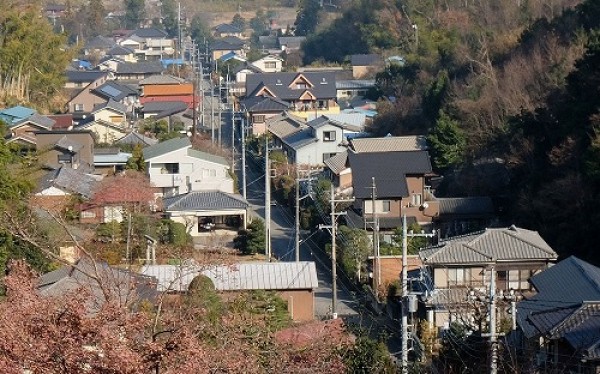

岩殿観音 正法寺門前街の屋号

正法寺門前街は、かつては栄えていたようですが、今も同じ商売をしているのは畳屋さんだけのようです。 畳屋さんが尽力をして、看板を設置したそうです。 運送屋の奥さんが、今でも屋号で言う家が多いと、教えてく…

曹洞宗 円正寺 板碑 鳩山町

鳩山町には電車の駅がなく、車のない方はバスを頼らずにはいられません。 西坂戸団地や鳩山ニュータウンに近い地区のお寺は良いのですが、西部の寺院は檀家が増えず、厳しい環境にあります。 ここは川を挟んでいますが、西坂戸に近く恵…

メッツァビレッジ 森と湖の光の祭典 宮沢湖

近在の宮沢湖に出来た、メッツァビレッジです。 メッツァビレッジ 埼玉県飯能市宮沢327‐6 地図 「森と湖の光の祭典」が催しされています。 若い人たちは寒くても元気ですね。 私は完全武装です。 &nbs…

大日如来像と掛軸

大日如来は真言宗においては、最も大事な仏様です。 金剛界胎蔵界の大日如来が、上下に描かれた掛軸です。 真言宗においては、あらゆる仏様が大日如来が、その人に合った仏様となり、衆生を助けてくれ…

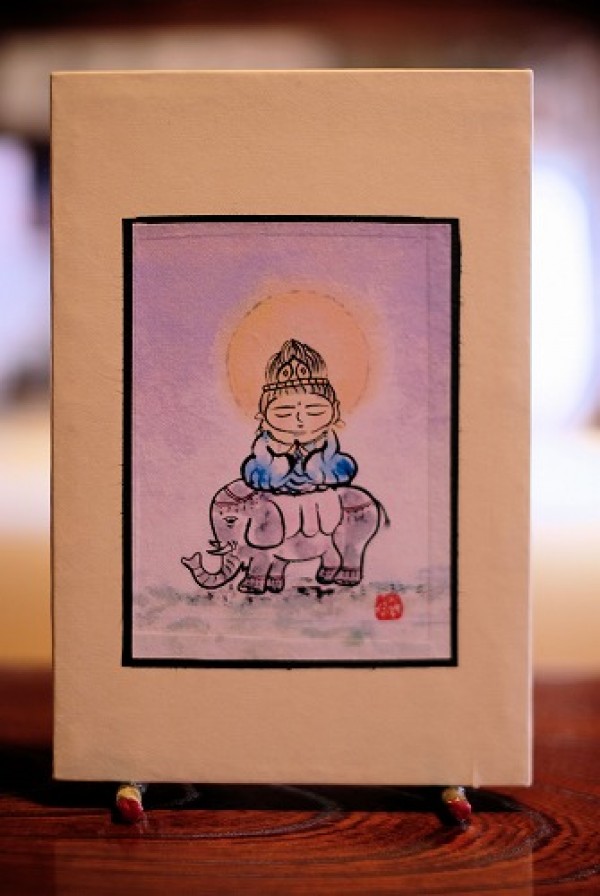

普賢菩薩の可愛い衝立

仕事を依頼した表具屋さんに頂いた、普賢菩薩の小さな衝立です。 絵は表具屋さんの近くの床屋さんが、描いているそうです。 お地蔵さまの衝立は、欲しがっている方が多く、話しをする4点持ってきてくれました。 &nb…

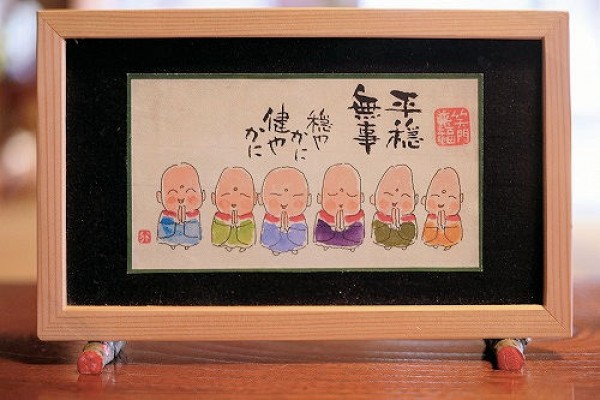

平穏無事 人生六訓 六地蔵菩薩ミニ衝立二点

市内の表具屋さんに頂いた、六地蔵のミニチュア衝立です。近くの床屋さんが書いているそうです。 私には出来ないことばかりです。 この言葉のような生き方は出来ません。何しろ欲の塊なのです。 &n…