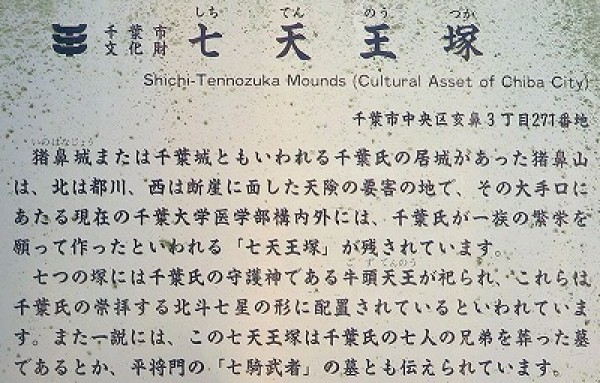

郷土博物館の次に、七天王塚のある千葉大学医学部に向かいました。 博物館の北西にある階段を降りて行けば、大学のそばに出られます。 大学も亥鼻城の跡です。 北斗七星の形で七カ所に塚が築かれ、牛頭天王が祀られています。 …

2017年10月

松陰神社 世田谷区若林

吉田松陰を祀る松陰神社です。 かなり以前、この前の通りを車で通ったのですが、寄りませんでした。 一緒に行ったAさんのお父さんは、会津若松の出身です。Aさん曰く、先祖の敵なのだそうです。 会津では天皇に恭順の…

北斎天井画、一茶蛙合戦の池、福島正則墓の岩松院 長野県小布施町

高井鴻山記念館の次に岩松院に向かいました。 ここには北斎作「鳳凰図」、一茶の読んだ「蛙合戦の池」、「福島正則墓」があります。 岩松院 駐車場に駐めると入口に戻り、参拝です。 立派な六地蔵さんが、お出迎えです。 …

北斎館 長野県小布施町

北斎館では北斎漫画の世界展が開かれていました。 北斎館 まず映像ホールで北斎の説明、次に肉筆画を見学しました。 祭り屋台の部屋では高井鴻山が北斎に依頼した天井絵の見学です。 龍と鳳凰の二台があり、世界に大きな影響を与えた…

真言宗豊山派 円泉寺 東京都世田谷区太子堂

今から30年以上前に、世田谷の円泉寺御住職と檀家さんの団体が、武蔵野三十三観音霊場札所の巡拝で、来られたことがあります。 一度は当寺と同じ円泉寺にお参りしたと思っており、世田谷に住む娘夫婦の家に行った帰りに参拝させて頂き…

桜井甘精堂の栗鹿の子と泉石亭 長野県小布施町

小布施の町は北斎のお陰で、すごい人出です。 家内の希望で桜井甘精堂の栗鹿の子を買うことにしました。 他にも沢山のお店の品があるのですが、以前から家内の実家では、ここの栗鹿の子がお正月の必需品です。 桜井甘精堂本店 家には…

北斎隠密説と高井鴻山記念館(小布施町)

小布施の高井鴻山記念館です。 三十数年前に来たときは、時間帯が異なりますが、もっと多くの見学者がいたように思います。 周りに沢山のお店などが建ち並び、見学者が分散されたのかもしれません。 高井家の破産、火事…

善光寺 世尊院釈迦堂の摩利支天 長野県長野市

善光寺参拝 ② 長野県

ある友人と話していると善光寺にお参りしたことがないとのことでした。 仲間と相談の上、先週5名でお参り致しました。 かなりの高級車を出してくれる友人がいて、三列目でしたがそれほど疲れずに行くことが出来ました。 …

永代供養塔階段に手すりがつきました。

永代供養塔での納骨、階段の上り下りや納骨中の読経の時、時々怖いと思うことがありました。 以前の階段 私以外にも参列者の方々が怖い思いをしているかもしれません。お年寄りは諦めることもあります。 かなりの出費ですが、手す…