当寺には如意輪観音様の石仏はありますが、お参りできない場所にあります。また、墓地の石塔にも多く見られます。 きれいなお顔の摺仏がありましたので、購入致しました。 元々は掛軸になっていたようです…

2018年07月

ハグロトンボ

今朝、外でのお勤め中にハグロトンボ(羽黒蜻蛉)が飛んでいました。神様トンボとも言われているそうです。 終わってカメラを持ち出しました。 まあまあに撮れたのは、この2枚だけでした。 場所も悪いし、ピントも合わ…

枝の伐採

今日は道路に面した木々の枝を伐採しました。寺の役員さんの提案で、護持会費で対応していただくことになりました。 道路に枝が出ており、危険防止のためです。紅葉は根を切りすぎていましたので、かなり枯れ枝がありました。 朝は8時…

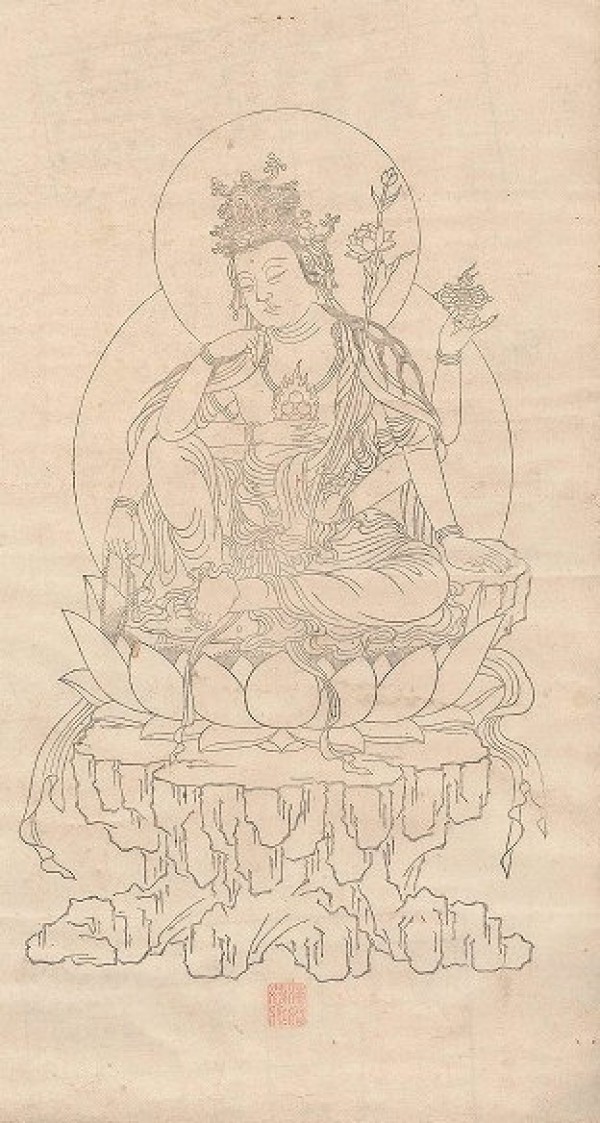

聖観音菩薩像と画像

当寺には数種類の観音菩薩像が祀られています。その内の聖観音菩薩様です。 薬師寺模刻像 奈良県の薬師寺にある国宝には、とてもかないません。東京国立博物館に展示された御尊像をわずかに記憶しています。 御本堂にお祀り致しました…

蓮の花 ある公園

大峯曼荼羅

役小角・理源大師を中心に、大峰山の諸尊を描いた曼荼羅です。 大峯曼荼羅図 役小角 理源大師 蔵王権現 不動明王 文殊菩薩 愛染明王 大日如来 後鬼…

不動明王 酉年の御本尊

当寺のご本尊は、お不動さまです。阿弥陀堂にも祀られています。 初七日本尊、十二支の酉年(とりどし)本尊です。 御本尊 不動明王像 幕末に御本堂は焼けていますので、それ以降の御尊像と思われます。 阿弥陀堂のお不動さま 元々…

田舎や 栃木県下野市

下野の古代寺院跡の旅に、楽しみの一つは昼飯です。 1時近くになっていましたが、駐車場に車が多い所を選びました。 田舎や 帰る途中、4時過ぎでも車がありました。 きのこ汁うどんの大盛りを注文しました。 田舎う…

下野国庁跡 栃木市田村町

下野国庁跡資料館は、5時過ぎでしたのでしまっていました。 資料館リンク 月火が休館日です。 栃木市田村町300 下野国庁跡資料館 地図 宮野辺神社に接しています。 PDF 下…

摩利支天塚古墳 琵琶塚古墳 栃木県小山市

国史跡 琵琶塚古墳・摩利支天塚古墳資料館 この資料館は、今年4月21日に開かれたばかりですので、カーナビでは表示されません。琵琶塚古墳、摩利支天古墳を目指していくことになります。 大和政権が下野の国(ほぼ現…