近年マスメディアに廃寺の記事を目にします。 檀家さんになられて引き墓をするに当たり、菩提寺がなくなってしまったとか、近在のお寺と合併したなど言われることが多く聞かれます。 関東のある神社跡 近づくと崩れてい…

2016年06月

ご法事・永代供養の納骨

四十九日忌(忌明け)のご法事と永代供養塔への納骨法要 お墓でも永代供養塔への納骨でも基本的には同じです。但し葬儀をしてない方は、必ず本堂で引導作法を行っています。地域によっては、檀家は葬儀当日に納骨のお寺もあります。 …

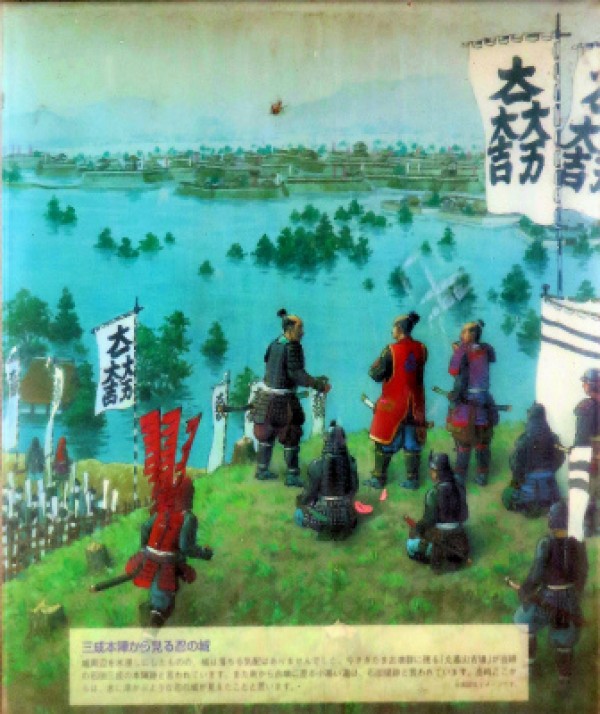

石田堤 埼玉県行田市 鴻巣市

一月前になりますが、石田三成が築いた石田堤跡を見学してきました。 映画「のぼうの城」でかなり知られるようになり、出かけた人も多かったのではないでしょうか。 のぼうの城ブルーレイ 映画公開前に東…

東光院妙見宮七星殿-東京都西多摩郡日の出町平井-曹洞宗

妙見宮 七星殿 私が妙見菩薩を調べ始めたのが、2001(平成13)年ごろです。 まだネットを始めてなかったために本にある資料を基に、あちこち出かけていました。 引出を片付けていましたら、古いデ…

無縁社会と孤独死-供養されない無縁仏と無縁墓の増加

以前NHKにおいて「無縁社会~“無縁死” 3万2千人の衝撃~」が放映されました。無縁社会Wikipediaリンク 一生独身であったり、社会からの孤立、身元不明などいろいろな孤独死があります。 お寺の住職として、益々孤独死…

日本経済新聞に滝行が掲載されましたー東京都檜原村・龍神の滝

平成28年6月10日の夕刊に当寺天神社宮司・西澤形一師の滝行が掲載されました。 記事の写真ではありません。 当日は天気も良く、水量も少なめでしたので、冬季の滝行にくらべれば、かなり楽だったようです。 そ…

七福神の朱印

先日の武蔵野七福神の会議において、納経帳に書いた御朱印では、お参りの方にどこの札所か分からないとのご意見があったとのことでした。このため黒字の「武蔵野七福神」文字印を入れることになりました。 実際に押印するのは、印が出来…

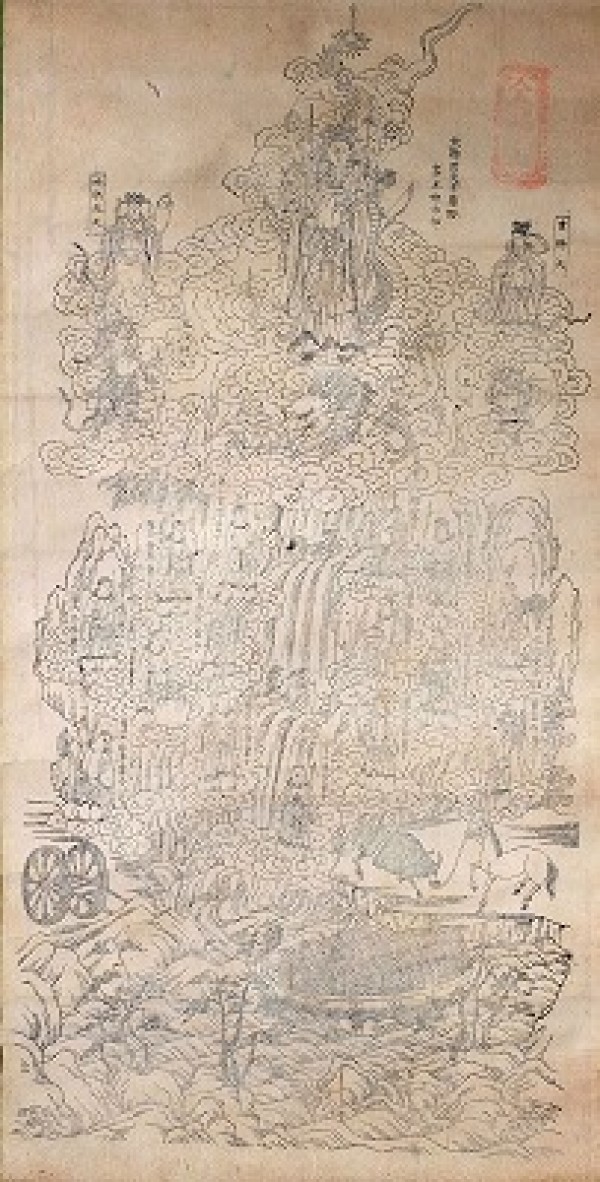

円泉寺の七福神-お姿・掛軸・浮世絵・御尊像- 埼玉県飯能市

当寺は武蔵野七福神札所です。いろいろなお札や掛け軸を集めた一部です。全体だけでなく一部だけの図もあります。 武蔵野七福神寺社のお姿はありません。 武蔵野七福神 お姿は有名な寺社もありますが、いろいろです。 福祿…

お姿札や掛軸の十三仏画像

円泉寺十三仏像 link 亡くなられた方のために、初七日から三十三回忌までの各回忌担当のご本尊が十三仏です。 ご法事の時は、まず各回忌担当の仏様について、簡単に説明をしてから行うようにしています。 当寺には御本堂に十三仏…