半年以前より着信履歴を見ると、着信音がしないうちに切れている番号がいくつかあります。 最近では「080-92‥-‥‥」などです。 目の前にスマホをおいてありながら聞こえなかったのですから、明らかに何らかの目…

その他

郵便局の転送サービスは1年間のみ

郵便局転居・転送サービス 円泉寺からの各種案内を檀家さんにお送りしていますが、年間に10通ほど戻ってきます。 当寺に転送先を届けない方や、老齢化して忘れたままの方も…

葛飾北斎の作品(工芸品)などと北斎関連施設

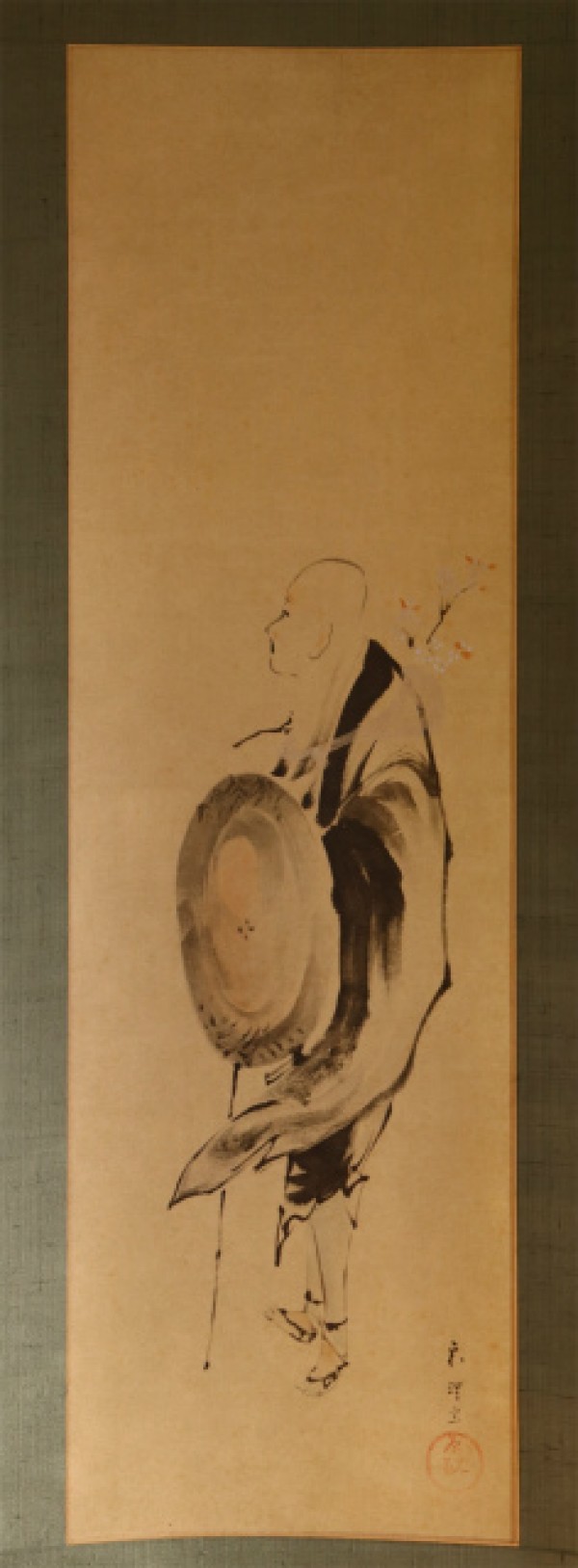

北斎の作品 葛飾北斎は日本だけでなく、世界に知られる有名人です。 私が手にした作品(工芸品)や後世に影響を受けた方の作品を取り上げます。 西行立姿図 北斎が宗理を名乗っていた寛政7年(1795)から同9年の…

中国の寺院 掛軸

しまい込んだまま忘れていた掛軸です。中国の山岳寺院を描いたのようです。 実際に見て描いたのか分かりませんが、当寺では珍しい掛軸です。 日本の表装と文字を読むと、作者は日本人と思います。 中国と…

仙波東照宮 CAFE ANDON 埼玉県川越市

仙波東照宮 徳川家康没後に遺骨を日光に移しました。 途中喜多院に四日間逗留しましたので、天海僧正が東照宮をここに創建致しました。 重要文化財の随神門です。 石鳥居から階段を登り、…

渋沢栄一家墓 他 谷中霊園

渋沢栄一家墓 渋沢栄一は現在の深谷市に生まれましたが、明治になり500もの企業を創設しています。 新一万円札に渋沢栄一の画像が使用されるため、多くの方々が生家や記念館を訪れていました。 旧渋沢生家「中の家(なかんち)」ブ…

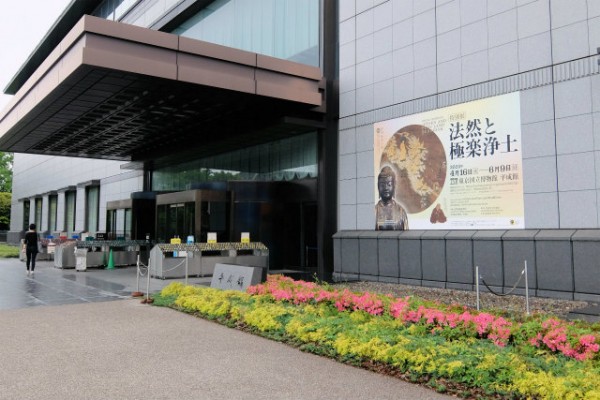

法然と極楽浄土展 他 東京国立博物館

法然と極楽浄土 平成館 特別展『法然と極楽浄土』は、令和6年4月16日から6月9日まで開催されています。 特別展には、坊主頭の男性を多く見かけました。おそらく浄土宗寺院関係者なのでしょう。 法然上人の木像…

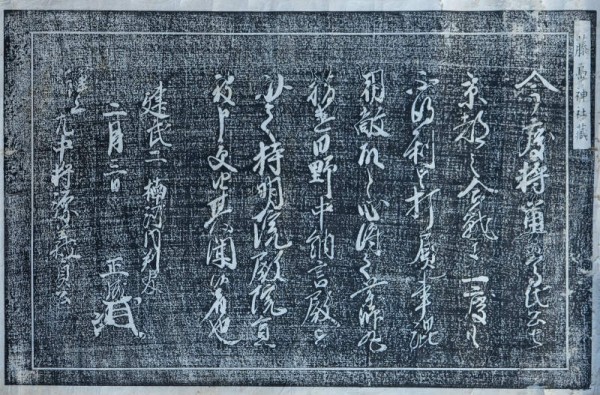

楠木正成書状の碑文 新田義貞宛 藤島神社蔵

楠木正成書状の碑文 かなり以前になりますが、あるお寺に参拝すると見たことのない仏様の石仏が祀られていました。 調べてみると、限られた地域に同じ石仏が集中して祀られていることが分かりました。 いずれも鎌倉初期…

ある戒名

以前ある方から手紙が届きました。ある戒名に関する質問です。 早速読ませていただきましたが、書かれてある江戸末期の人物の戒名が、あり得ない位階で信士号でした。 私の書いたホームページの戒名を読まれて、問合せしてきたようです…

姫路城之図

今から50年近く前に西国三十三観音霊場巡りを致しました。 その日の予定は、一乗寺から圓鏡寺に向かい、併せて姫路城見学です。 皇居には参拝していましたが、天守閣がありません。 姫路城は天守閣はもちろん、多くの建築物に圧倒さ…