弁天様の池に、ナガバオマダカの可憐な花が咲き出しました。 檀家さんが、昨年持ってこられ、植えられた水草です。株がかなり増えています。 親戚の伯父さんがメダカを飼っており、家でも植えたのですが、また繁殖したの…

2018年04月

天河・大峯山修行参加者募集ー山伏体験のご紹介

東京都国分寺市の「武蔵求道之会」では、今年も大峯・天河弁財天を訪ねる旅を行います。 厳しい修行と思われるかもしれませんが、女性が多く難しく考える必要はありません。ベテランの先達と一緒ですので安心で安心です。 …

天神社宮司のインターネットラジオ出演

2月の月次祭(つきなみさい)に来られた「みゅう」さんから、宮司が番組出演を依頼されました。 私にも話があったのですが、しゃべるのが苦手ですので、お断りしました。 画像を頂いたので、掲載することに致します。 宮司が先日「は…

門軍記 上下巻

平将門公を調べる過程で、古本屋サイトで見つけた本です。 調べると絵本に分類されていましたが、楽々読める本ではありません。 明治20年1月31日の発行です。 ネットで調べると明治17-20年の発行とありました。link…

藤棚の手入れ

お寺の藤は、今年は散々でした。 暮れの手入れは、お祭りに併せて檀家さんがやってくれますが、花芽を切ってしまい、花が十輪程度でした。 さらに昨年伸びた枝を切るだけですから、咲かない枝ばかりが残っていました。 …

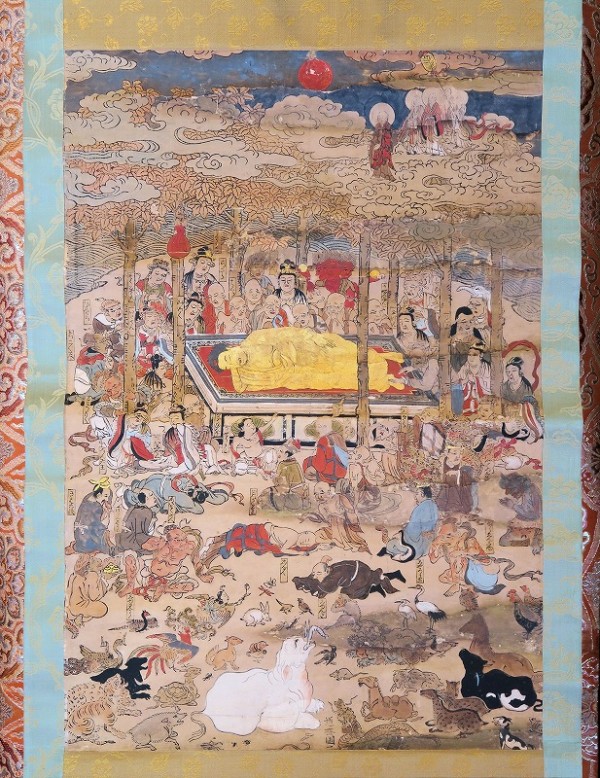

仏涅槃図 道益作

お釈迦様が旧暦の2月15日に入滅される状況を描いた仏画です。涅槃仏Wikipedia お釈迦様の周りを菩薩、弟子、信者、動物が取り囲んで、嘆き悲しんでいます。 上方の雲の上には、母親の摩耶夫人…

植木の移植

永代供養塔に新たな墓誌を建立致します。 そのため近所の植木屋さんに依頼し、建設地の寒椿を昨日移植いたしました。 阿弥陀様は、通路の取りあえず反対側です。元の近くに据え付ける予定です。 &nbs…

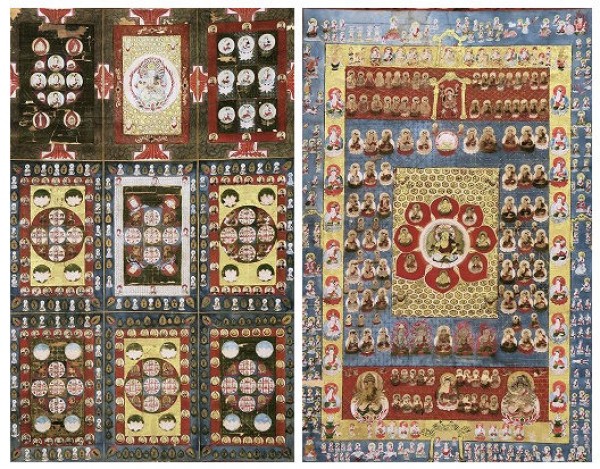

両界曼荼羅図

この金胎両部の曼荼羅は、実際には小さい画像です。 どうしてもお寺に置きたいと思い、やっとお招きできました。 大きな曼荼羅図は、とてもとても手が出ません。 お彼岸、お盆などで、ご披露したいと思っています。 金剛界曼荼羅 胎…

お骨は送るだけの時代? ではないですよね。

お墓参りは大事です。 当寺の永代供養塔は、建立してから10年立ちました。絶えてしまった檀家さんの為が当初の目的でした。絶えてしまったり、いずれ絶えてしまう檀家さんの負担にならない、無縁墓とならないようにする…

シャガの花

雑木の下にシャガが咲いています。 ある工事の時に雑草と勘違いされ、根こそぎ捨てられたことがありました。 ここに移植した数株だけですが、数を増やしています。 &nbs…