千葉大医学部内外にある七天王塚を後にして、「千葉妙見大縁起」を所蔵する栄福寺を訪れました。 平常長(千葉常胤の曽祖父)の家臣・坂尾五郎治(さんごのごろうじ)が、大治5年(1130)に妙見堂を建立し、翌年創建したのが栄福寺…

2016年10月

千葉神社

栄福寺の次に千葉神社です。 本当は、その前に千葉寺に寄る予定でしたが、タクシーが全く通らないので、たまたま来た千葉駅行きのバスで千葉神社に向かいました。 スマホで見つければ簡単だったのですが、頭が固く使い方がわかりま…

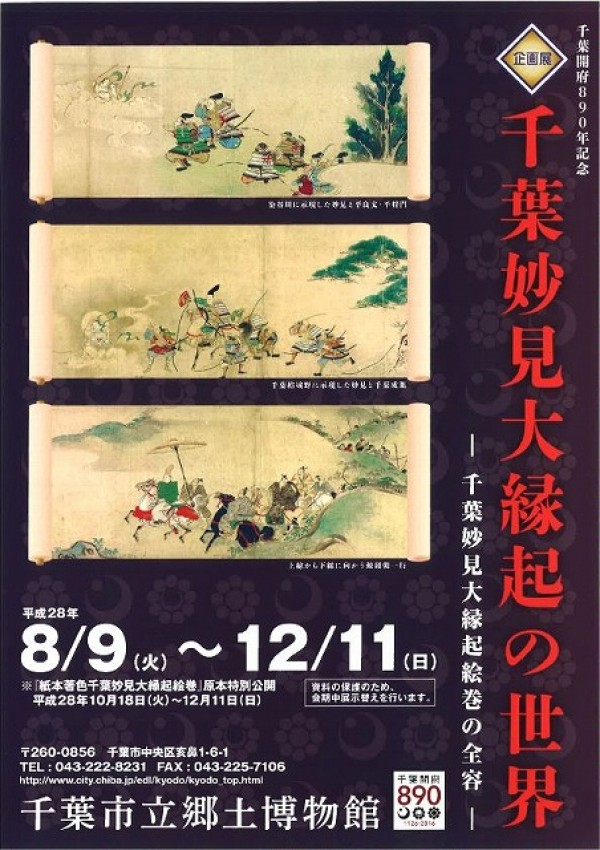

「千葉妙見大縁起の世界―千葉妙見大縁起絵巻の全容―」 千葉市立郷土博物館

千葉市立郷土博物館、七天王塚、栄福寺、千葉神社に行ってきました。四回に分けて掲載いたします。 朝8時に出かけ、17時半の帰宅です。 まずは、千葉市立郷土博物館で開催された「千葉妙見大縁起の世界―千葉妙見大縁起絵巻の全…

相模国分寺 海老名市温故館(市立郷土資料館)

相模国分寺 もう十年ほど前にお参りしてから、記憶に残る国分寺と全く変わっていないような気がします。 まあ私の記憶など当てになりませんが。 長い間には、かなりの浮き沈みがあったようです。 六地蔵 この前…

勝楽寺 神奈川県愛川町

愛川町郷土資料館の常設展示に、愛川半原の宮大工が勝楽寺山門を造ったとありましたので、お参りに行きました。 カーナビで来ると、国道412号線から山門前を通り、412号線の下を通り、勝楽寺に至ります。 駐車場に入…

神奈川県立あいかわ公園と宮ヶ瀬ダム

愛川町郷土資料館に行きましたが、資料館は神奈川県立あいかわ公園の中にあります。 平日でしたが、保育園児や若い親子連れ、私と同年配のご夫婦など、結構来ていました。とても広い公園です。 リードを付ければペット…

愛川町郷土資料館企画展「相模国八菅修験」- 神奈川県

先日のハ菅神社参拝の折、「ハ菅修験」展があることを知り出かけました。 車は神奈川県立あいかわ公園の駐車場に駐めます。 公園入口を通り、案内板に沿っていけば郷土資料館です。 正面…

服部牧場のアイスクリーム

服部牧場は神奈川県立あいかわ公園のすぐ近くにあります。 アイスクリームの看板につられて寄ってきました。 結構若い親子連れが多かったです。 アイスクリーム…

相模一宮 寒川神社

八方除けで知られる寒川神社は年間40万人の参拝があるそうです。 以前お参りに来た時も多くの方が訪れており、御祈願の方々も沢山いました。 駐車場を出て、まずは正面より本殿に向かいました。 気持ちの良い参…

海老名総鎮守 有鹿神社 神奈川県

無量光寺、ハ菅神社神社の後に相模国分寺をお参りすることにしました。 時間的に余裕があるので、調べてみると「有鹿(あるか)神社」が相模国の延喜式内社十二社であることを知り、先にお参りすることにしました。 相模国…