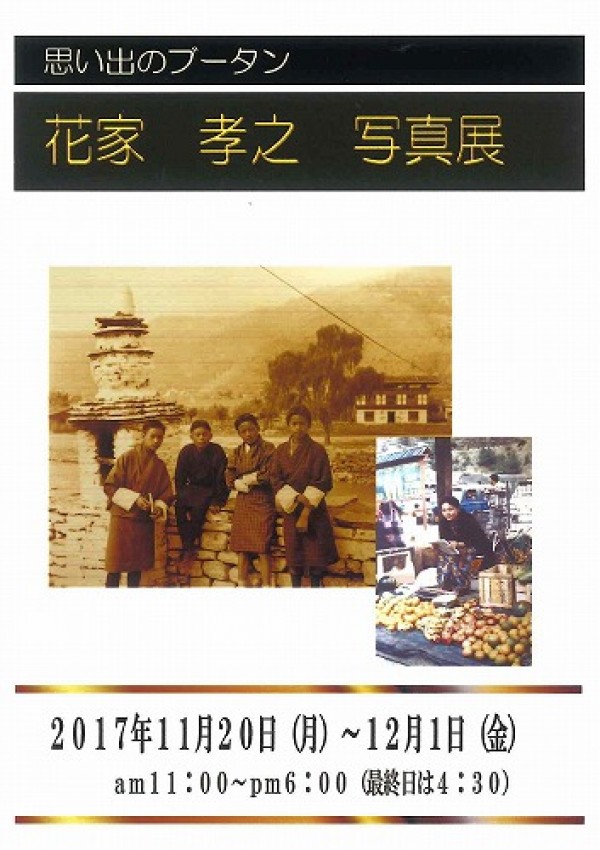

友人の知り合いである医師・花家先生の写真展が、日高市の喫茶店にて開催されています。 1998年にブータンへ行ったときの作品です。 場所 埼玉県日高市楡木(にれぎ)169-1 地図 アートカフェ・ジョイナス ℡042-95…

2017年11月

摩利支天神社 日高市久保

彼岸花で有名な巾着田(きんちゃくだ)からは近くです。秋の彼岸花の季節は車では行けません。大渋滞ですので、駅から歩いて行くのがベストでしょう。 横手人形の看板の所を北に向かい、途中右に行くと横手人形の先に摩利…

黄葉の上野国分寺跡 高崎市引間

昨年行ったときは、まだ発掘をしていました。上野国分寺跡Wikipedia その結果、金堂跡と言われていた所は、講堂だったようです。 すぐ東側の国分尼寺跡も発掘が終わり、埋め戻されているそうです。 七重の塔基壇の前のイ…

天台宗 三鈷山妙見寺(旧七星山息災寺) 高崎市

かつては三鈷山息災寺といわれ、平将門の伝承にもある関東における妙見信仰の大元でもあります。 ここから妙見信仰は秩父、千葉に広がっていきます。妙見寺 妙見信仰 妙見寺 群馬県高崎市引間町213 地図 妙見菩薩を…

銀杏の黄葉

メジロ

朝、メジロの鳴き声が聞こえました。椿の蜜を吸っているようです。 急いでカメラを用意しました。250ミリまでのズームレンズですから、全てトリミングです。 何羽もいるのですが、動きが速くホンの一時しか止まっていませんので、シ…

ペット総回向法要 ペット供養塔前

毎年この時期は良い天気に恵まれる率が多く、今回は特に絶好のペット供養日寄りでした。 いままでで一番参列者の多い法要となりました。 納骨した檀家さん以上に、何倍も他のペット納骨家族が参加しています。 当日の供養は一切無料で…

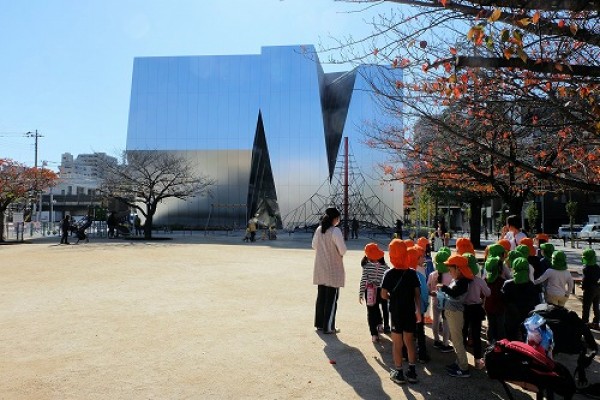

すみだ北斎美術館 墨田区亀沢

都内に用があり、その前に「すみだ北斎美術館」に行ってきました。 建物は周りの風景に溶け込んだデザインとして設計されたと書かれていましたが、北斎の作品とその時代に合った方が良かったのではと思います。 特別展とし…

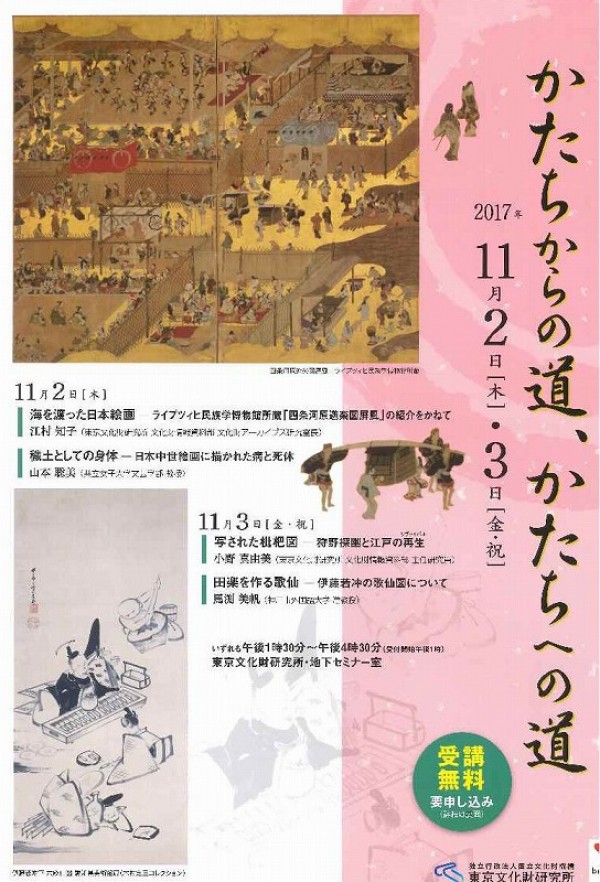

東文研 第51回オープンレクチャー 「四条河原遊楽図屏風」「穢土としての身体」

国立博物館の北西角にある東京文化財研究所のオープンレクチャーに行ってきました。 11月2、3の二日間ですが、2日(木)のみの参加です。東文研link ①海を渡った日本絵画 ―ライプツィヒ民族学博物館所蔵「四条河原遊楽図屏…

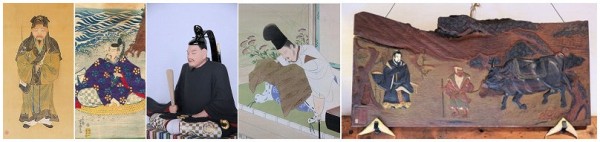

菅原道真公の生涯

菅原道真公 ※この文は、「滝行の会」スタッフのN女子のご協力を得ました。 学者出身の優れた政治家 菅原道真は大学で歴史や詩文を教える文書博士(もんじょはかせ)を代々歴任する学問の名家に生まれた。道真は幼少の…