阿弥陀堂の御本尊・阿弥陀如来さまです。 当寺においては、木像の仏さまとしては、一番古いのではと思います。 阿弥陀さま光背頭部の丸い部分が、和鏡を使用されて、鏡には五三の桐と「天下一」の文字が使用されています。 「…

2019年01月

千手観音像と掛軸 子年本尊

千手観音像 近頃は干支や生まれ年の仏さまをお参りする方が増えています。 阿弥陀堂にお祀りした御尊像です。子年(ねどし)の守り本尊様です。 出石寺千手観音さま 愛媛県大洲市の出石寺…

木目込みの人形 お地蔵さま 猪

檀家さんから納められた木目込み人形です。 お地蔵さま 一時ご本堂に祀りましたが、今は私の寝室近くに祀っています。 なんとも可愛いお地蔵様です。 気持ちが安らぎます。 亥年の猪 当寺は武…

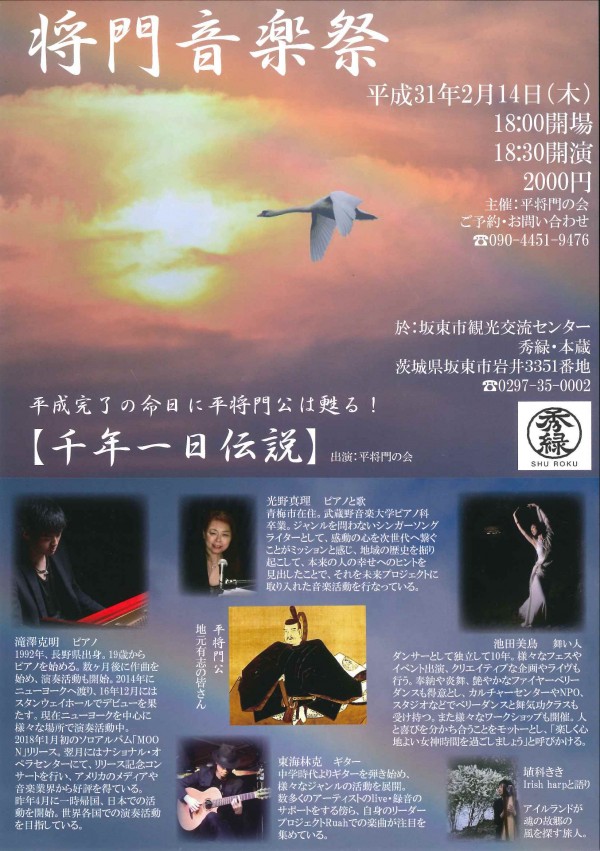

平将門音楽祭 平成31年2月14日(木) 坂東市観光交流センター 秀緑・本蔵

平将門音楽祭 平将門公が亡くなった2月14日(木)に、坂東市観光交流センター 「秀緑」に於いて、将門音楽祭が行われます。 東京都青梅市の光野真理さんがピアノと歌、滝澤克明さんがピ…

尾崎神社 川越市

今から15年ほど前、私が妙見菩薩を調べ始めた頃に、ここにお参りに来ています。 以前はこのあたりに来る機会が多く、ここに妙見さまが祀られているとは思いませんでした。 アチコチの社を合祀してきたからでしょう。 桓武平家系…

正願寺の供養塔 飯能市笠縫

真言宗智山派正願寺は、無住のお寺です。地図 しかし門前の弘法大師供養塔と宝鏡院塔は、素晴らしい石像物でした。 (天保5(1834))建立の弘法大師供養塔 見事な梵字です。 下の獅子の彫り物も勢いがあります。…

弁天堂と阿弥陀堂 見返り地蔵と閻魔石仏 東松山市

12月26日 岩殿山正法寺の後に、すぐ近くの弁天堂をお参りしました。 新しい弁天様の石仏のようです。 すぐ近くに石仏が祀られていました。 変わったお地蔵様です。見返り地蔵でしょうか。 全ての子供を救い…

真言宗智山派 総本山智積院の桔梗紋

智積院の桔梗紋 智積院(ちしゃくいん)は真言宗智山派(ちさんは)の総本山です。紋は桔梗ですが、智山派の宗紋も同じ桔梗紋です。 桔梗紋(ききょうもん) 法衣の桔梗紋 かつて智積院は紀州(和歌山県)根来寺の塔頭…

飯能御嶽神社と摩利支天碑 飯能市川寺

以前、抜け道を利用して帰る途中、飯能御嶽神社の脇の踏切手前で、西武線の信号のため止まりました。 ふと見ると、「おんたけうどん」の看板があり、食べて帰ることにしました。 お社の西側には、いろいろな石碑が祀られています。…

十三仏像

円泉寺には十三仏の全ての仏さまが祀られています。十三仏霊場ではありません。 古い仏さまから新しい仏さままで、全てを御紹介致します。 初七日 不動明王 円泉寺御本尊 二七日 釈迦如来 御本堂 三七日 文殊菩薩 御本堂 四七…