住職は何をしてたのかと、しかられそうな内容です。 以前はほぼ長男が喪主であり、お墓も長男が引き継ぎました。 しかし、時代の流れは大きく変わってきています。当寺ばかりではありません。 わずかですが、喪主…

2017年08月

当寺の新聞 円泉寺通信

円泉寺通信 当寺で年4回出している新聞です。春彼岸、お盆、秋彼岸、暮れ正月号の年4回で、内容は毎回ほぼ同じです。 法話や仏事の歴史も入れるときもありますが、昨年同時期の記事に写真を入れ替え、日時を変更してい…

円泉寺の毘沙門天さま 埼玉県飯能市

毘沙門天像 縁あってお迎えした毘沙門(多聞天)様が、後背・宝棒・宝塔を加えてたくましくなって御本堂に祀られています。 古く見せていますが、結構新しい御尊像のようです。北方の守護神として、円泉寺を守って下さるでしょう。 &…

迷惑な勘違いブログ

まとめサイトにアチコチからコピーアンドペーストをして、記事を書いている人がいますが、時折ブログなどでも見かけます。 マッタク異なる施設なのに異なる画像が添付してあったり、違う場所を住所に書いていたりしています。 間違って…

善光寺式阿弥陀三尊図と他の三尊図

当寺の善光寺式阿弥陀三尊図です。掛軸になっています。 一つの光背に中心が阿弥陀如来立像。向かって右が観世音菩薩。左が勢至菩薩です。 善光寺でお参りできるのは、お前立本尊であり、ご本尊様は秘仏となっています…

8年前のテレビ出演

今から8年前の画像が出てきました。当時書いているのですが、もう一度書きます。 「味いちもんめ」の通夜のシーンでの出演です。 最初は戒名だけの依頼でしたが、ADから出演を打診され、一度だけなら経験したいと受けました。 …

ホームページをリニューアル致しました。

しばらくの間、検索等におきまして、ご迷惑をおかけすると思います。 特にブログは新URL移行に伴い、認識されるまでの間、トップページが表示されます。 リンク先が表示できないブログがほとんどとなりますので、順次変更する予定で…

日天月天の掛軸

40年前ですが、先輩に十二天の版画を見せていただいたことがあります。いずれ彩色を施して屏風にすると話していました。 私もと思ったことがありましたが、高価すぎてあきらめていました 十二天 Wikipedia …

睡蓮

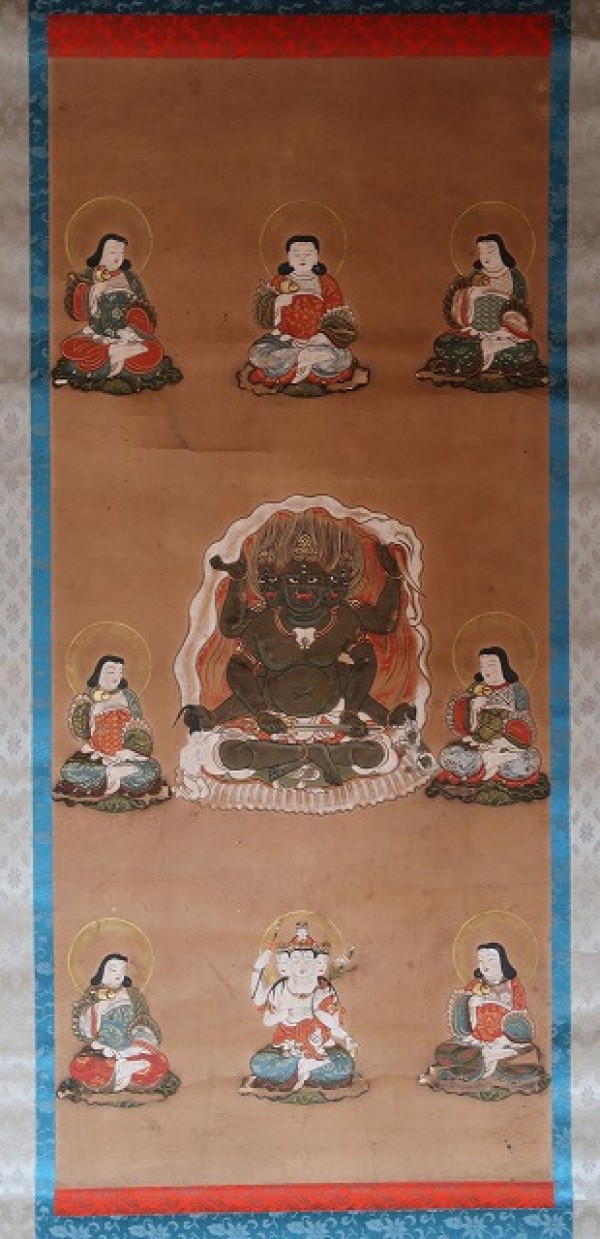

三面大黒天(摩訶迦羅天)・摩怛羅神曼荼羅図 マハーカーラ 憤怒相

最近求めた掛軸です。 妙見菩薩・摩多利神(またりじん)・摩多羅神(またらじん)の関連を調べる過程で、お寺にお招きできました。 摩多利神と三面大黒天の関係 ブログlink 三面大黒天は天台宗系の大黒天、毘沙門天、弁財天が…