箱根神社は40年振りの参拝になると思います。 箱根一帯に自然が多く残されていますが、特に境内には大きな樹木が残されています。 以前参拝した折の記憶は、ほとんどありませんが、改めて落ち着きのある神社であると思…

2020年05月

ヤマアジサイ

アジサイは日本が原種なのだそうです。 その一種であるヤマアジサイです。ベニガクと言われる種です。 奥に見えるアジサイと大きさが違うのが分かると思います。 日本から中国へ。更にヨーロッパに渡り、…

横室の摩多利神碑 群馬県前橋市 横室歌舞伎衣装脇

先ほど参拝した金剛寺の御住職に、近くの摩多利神石碑を案内していただきました。 気さくな御住職さまです。 横室の摩多利神は、一切情報がありませんでしたが、さすが地元の方だと思いました。 横室歌舞伎として知…

真言宗豊山派 金剛寺の摩多利神堂 疫病平癒 群馬県前橋市関根町

前橋市の金剛寺は、摩多利神を祀る寺として知られています。 毎年3月24日には、疫病平癒の祭礼が行われています。今年は新型コロナウイルスのため、役員さんのみが参列しました。 8年程前に金剛寺に参拝していま…

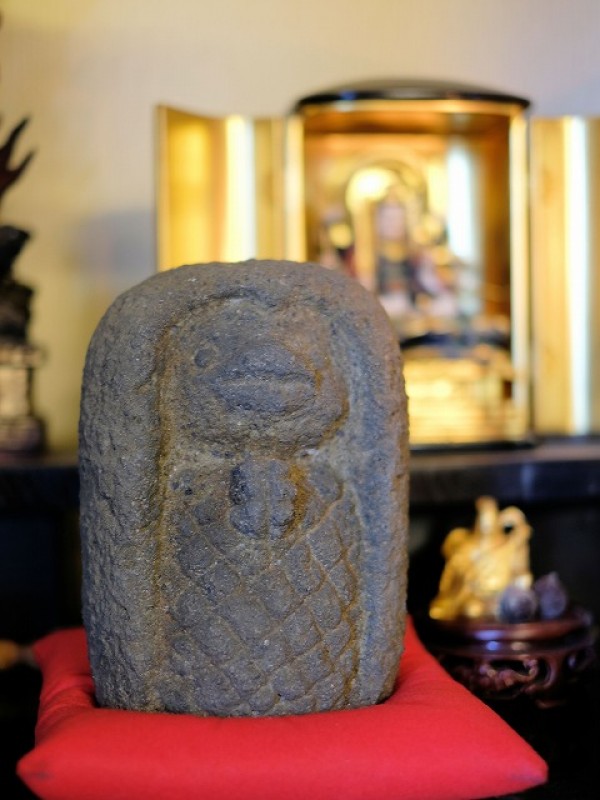

阿弥陀堂のアマビエ 石像と御朱印 アマビエブレスレット・マスク 疫病退散

アマビエ石像と御朱印 阿弥陀堂にアマビエの石像を祀りました。阿弥陀堂の石屋さんが、御朱印を考えたからです。 住職は御朱印には対応致しません。冥加料300円となります。 アマビエ石像 アマビエ御朱印 円泉寺阿弥陀堂の…

般若教主尊像 (釈迦三尊十六善神)

この般若教主図は臨済正宗の「道?禅寺」に蔵されていたようです。臨済正宗とは黄檗宗です。 黄檗宗Wikipedia link 現在の黄檗宗には、同じ名の寺はありません。寺名を代えたか、臨済宗又は曹洞宗に替わった、あるいは廃…

芍薬

三色の芍薬が植えられています。どれも檀家さんからの奉納です。 数日前に撮影した白い花は、本堂前にあります。今は一番の見頃を少し過ぎました。 仮植えしているピンクと黄色の種類です。 …

諸尊仏龕(しょそんぶつがん) 枕本尊 三開仏

お釈迦さまを中心とした中国の古い仏龕・三開仏です。 中心の仏様は、お釈迦様と十大弟子、右前方に密迹金剛力士、左前方には那羅延金剛力士で間違いないでしょう。 高野山霊宝館に祀られている、弘法大師が唐より持…

ニワゼキショウ

庫裏の庭に咲く、ニワゼキショウです。高さが十数㎝しかありません。 毎年咲くのですが、小さすぎてアップで撮影ができませんでした。中古のマクロレンズを買い、近頃はマクロに凝っています。 ニワゼキシ…

梅花空木(バイカウツギ)

バイカウツギ(梅花空木)の花が、今一番の見頃を迎えています。 今年はアブラムシに早くから気がつきましたので、被害はありません。 小さな虫が花を食べています。 わずか…