聖徳太子没後1400年を記念して、各地でいろいろな催しが行われています。 産経新聞に当寺の指金を持った聖徳太子図が使用されました。 掛軸は信州安原山宝…

メディア紹介

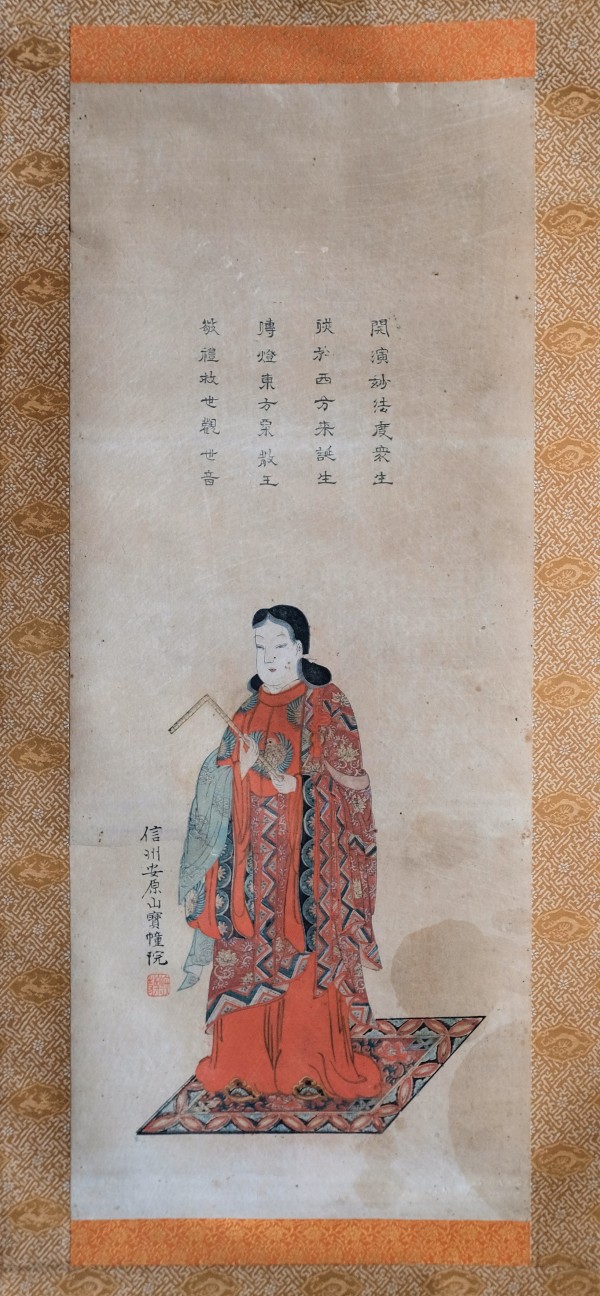

当寺の菅公図が教科書に使用されます

ある出版社から、中山秋湖作・菅原道真画像使用依頼がありました。 いろいろな規約があり詳細は書けないのですが、高校の国語教科書に使用されます。 九月十日 菅家後集 去にし年の今夜(こよひ)…

淡交社の書籍に当寺 聖徳太子大工神の絵が使用されます。『たずねる・わかる聖徳太子』

茶道の出版社で知られる淡交社から、聖徳太子が指金を持った画像使用を依頼されました。 依頼されても、実際は掲載されなかったこともありますので、確証はできません。 2021年に聖徳太子没1400年を迎え、太子の…

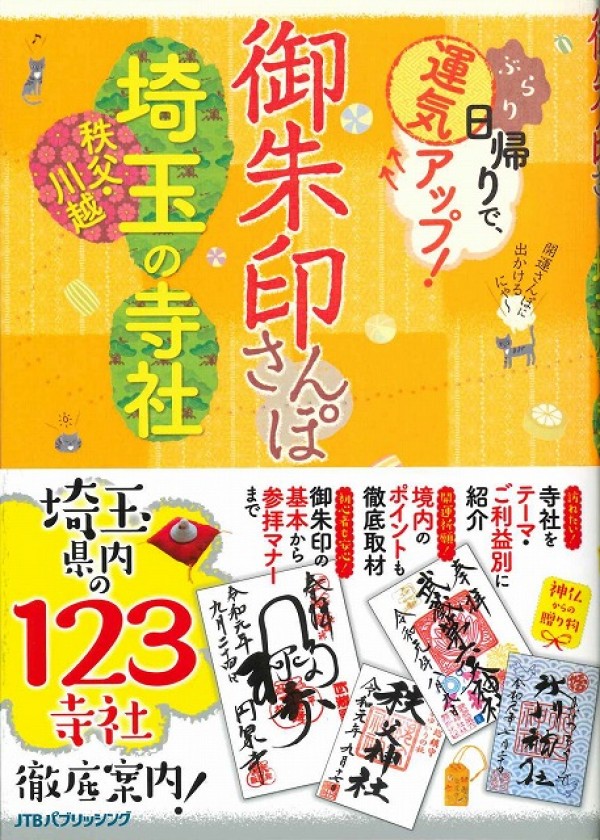

埼玉の寺社 御朱印さんぽ JTBパブリッシングに掲載されました

当寺の武蔵野七福神・福禄寿様の御朱印が、JTBパブリッシング発行の「埼玉の寺社 御朱印さんぽ」に紹介されました。他の御朱印の本にも掲載されているようです。 この本には表の帯にも載っています。 変わった御朱印ですので、使用…

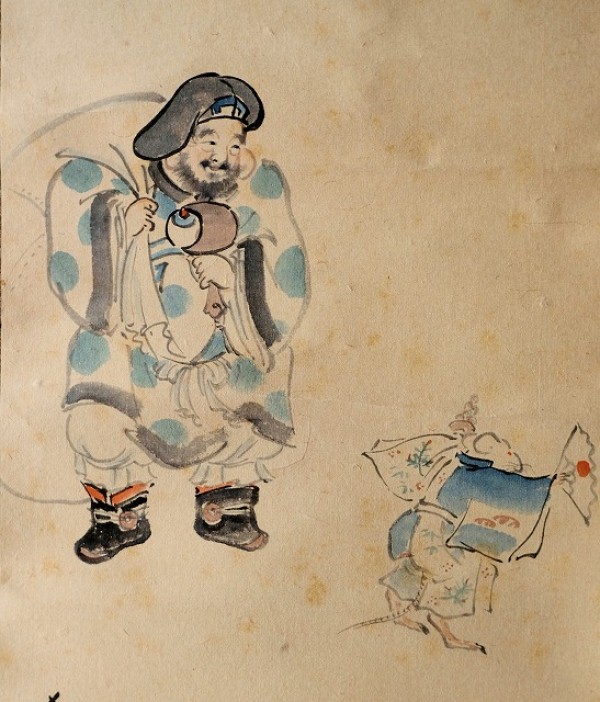

テレビで「大黒天とネズミ」の図が使用されます。

来年の子年にちなみ、私の「大黒天とネズミの図」の画像を使用させて欲しいと、関係者から電話がありました。 『新説! 所 JAPAN !』所ジョージの番組です。『新説! 所 JAPAN !』番組リンク 関西テレビ(フジテ…

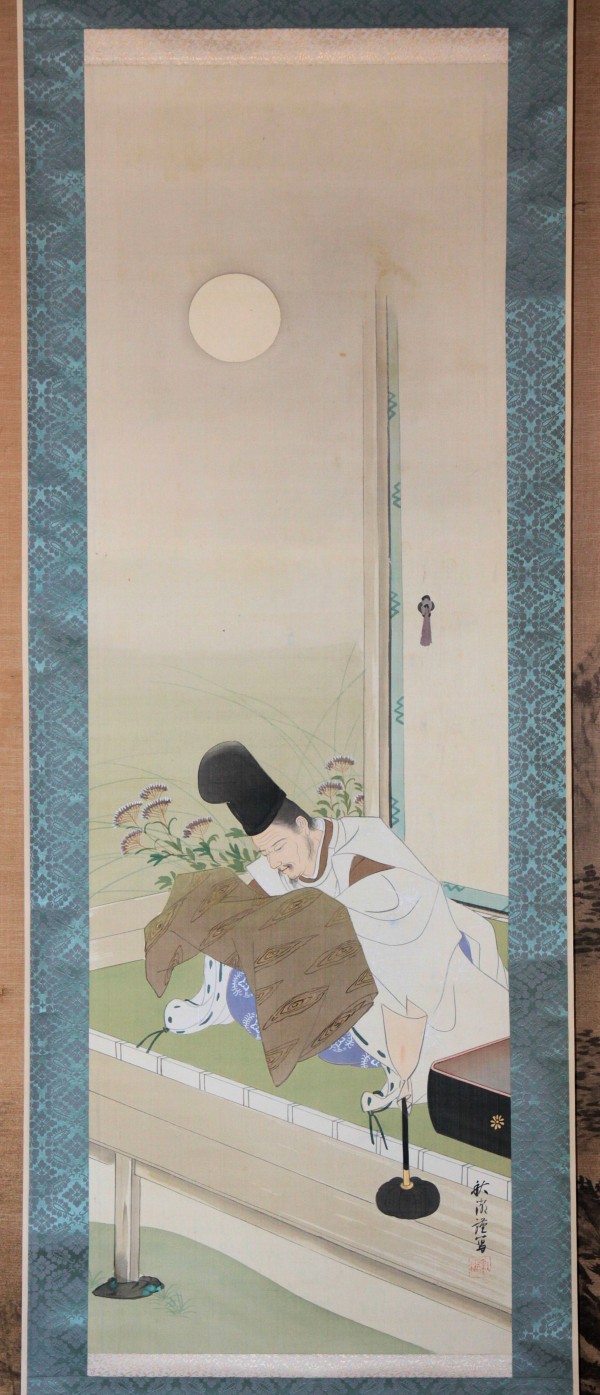

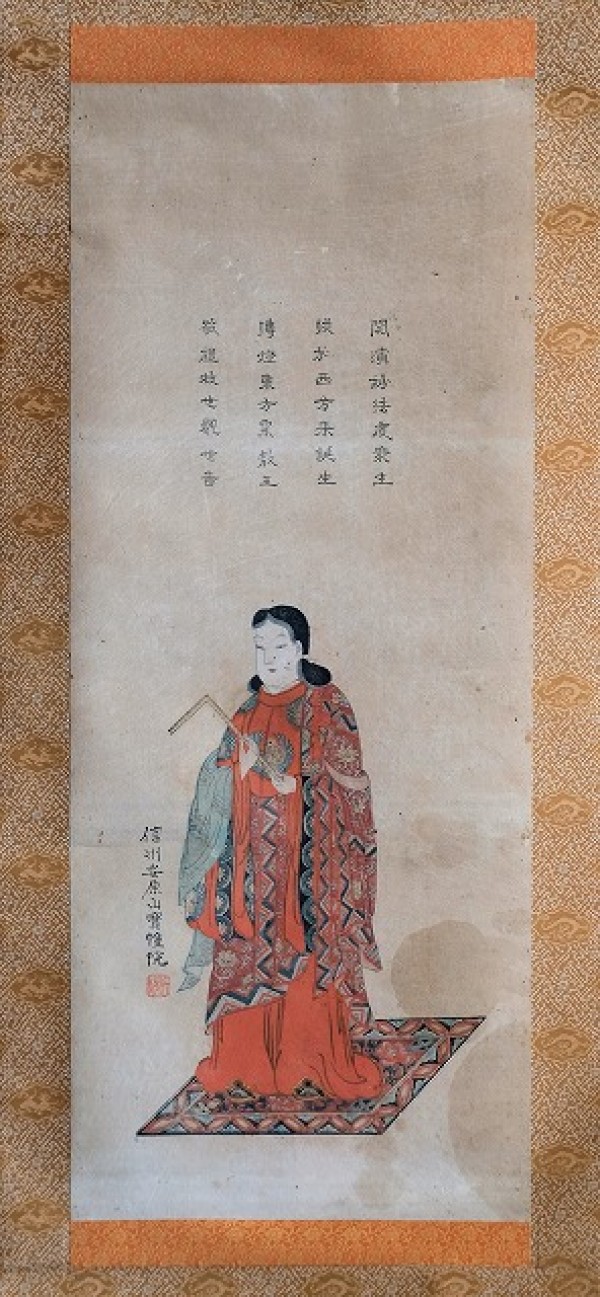

指金を持った大工の神様 聖徳太子掛軸

大工の神様 聖徳太子 聖徳太子が大工の神様として信仰されていることは知っていましたが、どのようないわれかは知りませんでした。 いままで図も見たことがありませんでした。 この大工神は聖徳太子らしいのですが、柄香炉を持たずに…

8年前のテレビ出演

今から8年前の画像が出てきました。当時書いているのですが、もう一度書きます。 「味いちもんめ」の通夜のシーンでの出演です。 最初は戒名だけの依頼でしたが、ADから出演を打診され、一度だけなら経験したいと受けました。 …

日テレ・ヒルナンデスに私の菅原道真浮世絵画像が使用される予定です

先日、日本テレビから、ブログにある歌川豊国の「菅原道真 藤原時平」の浮世絵画像を使用させて欲しいと電話がありました。 以前私が求めた浮世絵です。 藤原時平の謀略により、昌泰四年(901)に道真が九州の太…

西澤形一師履歴 当寺境内小社・平松天神社の宮司さん

※西澤形一宮司が、令和2年1月17日に帰幽(死去)致しました。長年のご厚情に対し、感謝申し上げます。 新たに大谷由紀宮司、佐藤宏禰冝が就任致しました。 経歴 神職(神社庁資格)・宗教研究者…

宇賀神像がBS TBS「諸説あり・縄文時代の文明」に使用されました。

テレビの内容一部紹介 先月BS TBS「諸説あり・縄文時代の文明」に、ほんのわずかですが、宇賀神(うがじん)像が出てきます。 link 縄文時代には高度な建築技術が存在した!? 縄文時代には高度な航海技術があった…