一昨年の4月に東京都美術館において、「クリムト展 ウィーンと日本 1900」が開催されましたが、気がついたのは閉幕して数日後でした。 グスタフ・クリムト ウィキペディアlink 彼の作品は、日本の琳派などの影響を強く受け…

2021年01月

阿豆佐味天神社 東京都立川市

阿豆佐味天神社は寛永6年(1629)の創建です。 一月の末ですが、次々と若い方が参詣に訪れていました。 瑞穂町の阿豆佐味天神社から勧請されました。瑞穂町 阿豆佐味天神社ブログlink &nbs…

お伊勢の森 神明社 東京都武蔵村山市

お伊勢の森神明社は新青梅街道に面しています。 境内には広い駐車場が用意されており、お正月の参列者が多いことをものがっています。 神明社はお伊勢様と呼ばれています。 宝暦12年(1…

臨済宗 福正寺 東京都西多摩郡

臨済宗福正寺は瑞穂町にあります。 最初はは天台宗寺院でしたが、文禄2年(1318)に臨済宗寺院になりました。 経営する幼稚園から、園児の元気な声が聞こえます。 立派な山門には、優れた像が祀られています。 &…

臨済宗 円福寺 東京都西多摩郡

円福寺は瑞穂町で一番大きな寺院と聞いています。天元元年(1573)の開山です。 ある当寺檀家さんのご実家は、ここが菩提寺と言っていました。 幼稚園を経営しており、駐車場や門前に母親達が子供を送りに来ていまし…

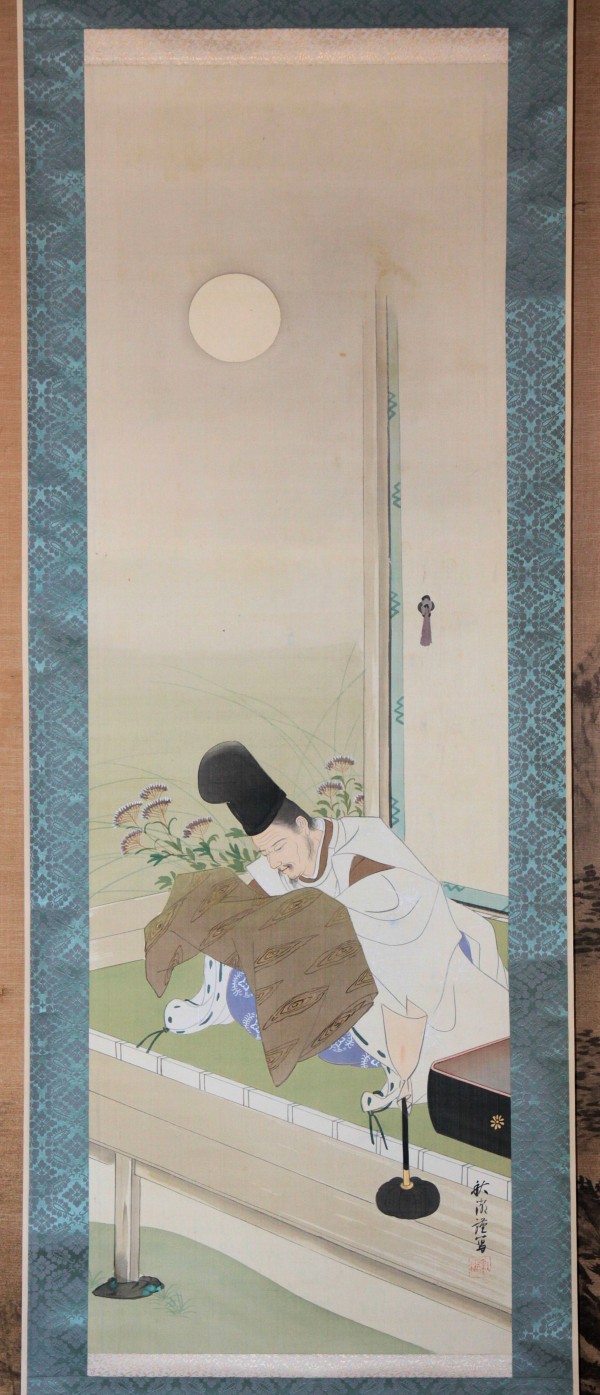

当寺の菅公図が教科書に使用されます

ある出版社から、中山秋湖作・菅原道真画像使用依頼がありました。 いろいろな規約があり詳細は書けないのですが、高校の国語教科書に使用されます。 九月十日 菅家後集 去にし年の今夜(こよひ)…

孔柏基の観音図「宝珠」

スピリチュアルに一時期凝った友人より、断捨離としていただいた巧芸品の絵です。 孔柏基(コンバンジー)の題名「宝珠」です。 敦煌の壁画から着想を得た作品で知られています。 孔柏基は中国の優れた画…

お水屋の花

石屋さんのアルバイトがお水屋に花を浮かべました。 翌日、氷が張ったところを撮してみました。 花の少ない時期でしたので、面白い試みでした。 ←柿本人麻呂図 …

柿本人麻呂図

ほのほのと あかしのうらの あさきりに しまかくれゆく ふなをしそおもふ ほのぼのと 明石の浦の 朝霧に 島隠れ行く 舟をしぞ思ふ 柿本神社が発行した古い掛軸です。 同じ和歌が書…

吉祥天像 扁額

吉祥天は鬼子母神の娘で、毘沙門天の妻と言われています。 各地の七福神の中に弁財天が祀られています。しかし吉祥天を七福神と共に祀ると、吉祥天が弁財天に焼き餅を焼くから、吉祥天を祀ってはいけないと言われているの…