越生町の五大尊と摩利支天社に、お参りに行きました。 以前、ツツジの季節に来たことがありますが、ここの駐車場に向かう車でいっぱいでした。諦めて帰った記憶があります。 今の時期は、サツキが咲いていますが、種類は…

2018年05月

移植した寒椿に芽が出てきました

新大型墓誌の建設のため、先月植え替えた寒椿に、新しい芽が出てきました。昨日はなかった芽です。幹から出た赤い部分が新芽です。 葉がついていた部分は、新葉となっています。 かなり枝を伐採したため、…

多和目天神社のカゴノキ 坂戸市

田波目、多和目の神社をネットで調べていると、弁天さまが祀られている神社がありました。 近在では珍しい両部鳥居でした。 東松山の箭弓稲荷神社しか記憶にありません。 弁財天社 弁天さま、毘沙門さま、大黒さまが…

万葉集「大家が原歌碑 」 坂戸市 日高市

「入間道の大家が原のいはゐづら ひかばぬるぬる吾にな絶えそね」 入間道の大家が原 伊利麻治能 於保屋我波良能 伊波為都良 比可婆奴流奴流 和尓奈多要曽祢 万葉集巻十四 3378 この碑は、坂戸市、日…

国渭地祇神社 坂戸市森戸

坂戸に用があり、帰りに国渭地祇神社にお参りに行きました。 国渭地祇神社 埼玉県坂戸市森戸616 地図 以前、国渭地祇(くにいちぎ)神社お参りしたのは、15年ほど前だったと思います。 上田村…

さつき

営業さんが仏像見学

先日来られた寺院関連の営業さんが、営業そっちのけで、仏像見学となりました。 実家の菩提寺が浄土宗で、阿弥陀様に興味があったそうです。 話を聞いてみると、最近この会社に入ったばかり…

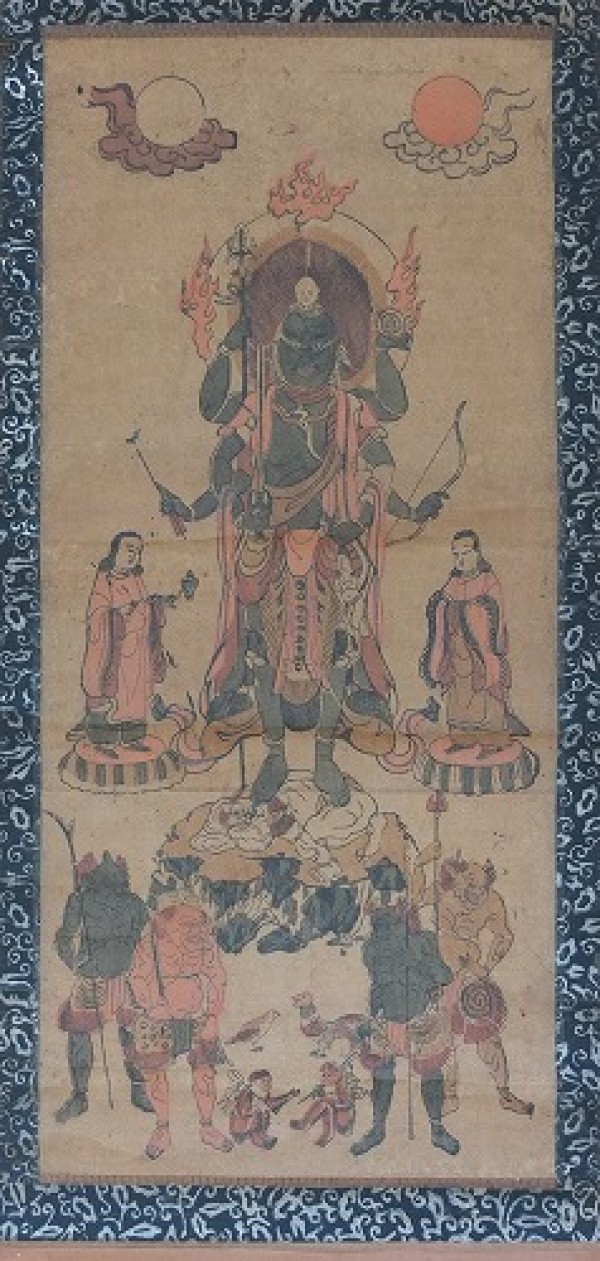

青面金剛の掛軸

青面金剛の石仏は、各地で見ることが出来ます。 結構な割合で、現在に伝わっていますが、名前を知らない人が多いのではないでしょうか。 昔は、三尸蟲から身を守るため、庚申様の前で一晩寝ずに行事を行っていたそうです…

昭和22年 八高線事故 死者184人の慰霊碑 最大規模の鉄道事故

日高市に用があり、手前の道を右に回るつもりが、行き過ぎて次の道で行かざるを得なくなりました。 八高線に沿って右に折れると、「八高線事故慰霊碑」があります。 日本において鉄道史上、最大の事故でした。八高線事故の検索 東飯能…

永代供養塔 二基めの大型墓誌完成

永代合同法要に間に合うように、二基めの大型墓誌が完成致しました。 結構経費は掛かりましたが、年々石が値上がりし、先延ばしにすると大変な金額になりかねません。 納骨の方々に負担のならないようにしていますので、…