医王寺は円泉寺と同じ真言宗智山派に属しています。 越生町のホームページによると 「室町時代の応永19年(1412)、法恩寺第二世の曇秀を開山とする法恩寺の末寺です。寺に伝わる貴重な歴史資料として、天正18年(1590)、…

2020年06月

三満山 虚空蔵尊 埼玉県越生町

昭和48年(1973)に虚空蔵堂の万蔵寺(廃寺)天井裏から小判や古銭が109枚発見されました。 そのため福の神としての名声を高めたようです。 私も新聞で読んだ記憶がありました。ここだったとは思ってもいませんでした。 &n…

円泉寺と七観音石仏 埼玉県越生町

私が住職を務める寺と同じ寺院名であり、宗派も同じ真言宗智山派に属しています。 東松山市の御住職が兼務しています。 新編武蔵野風土記によれは、御本尊は薬師如来とあります。 参道入口…

法恩寺 渋沢平九郎の埋首の碑 埼玉県越生町

法恩寺は天平10年(738)に行基菩薩によって開かれた寺として知られています。 江戸時代は真義真言宗関東十一檀林の寺で、多くの僧侶を養成していました。現在でも多くの末寺を持つ真言宗智山派の本寺です。兼務する寺院も多くあり…

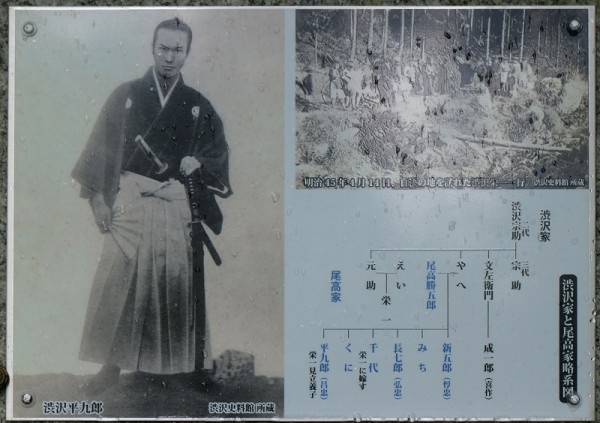

渋沢平九郎の墓 曹洞宗 全洞院 埼玉県越生町

自刃した渋沢平九郎の墓が全洞院にあります。 渋沢平九郎自決の地の続きです。 全洞院の道を挟んで反対側に熊野神社があります。広い駐車場がありますので、ここに駐めました。 以前に熊野神社に詣でた折…

渋沢平九郎自決の地 埼玉県越生町

渋沢平九郎を知らない人が、ほとんどだと思います。富岡製糸場の初代工場長だった尾高惇忠の弟、日本資本主義の父と言われた渋沢栄一の見立養子でした。 飯能戦争で自決した地、越生町の墓を二ヶ所を廻りました。お墓は改めて二回に分け…

真言宗智山派 観音寺の板碑 埼玉県吉見町

毘沙門堂から約500メートル西にある観音寺に向かいました。 観音寺は円泉寺と同じ、真言宗智山派に属しています。 駐車場に車を止めて本堂に向かうと、御住職が庭掃除をしていました。 以前何度かお目…

本山修験宗 金蔵院毘沙門堂と大串次郎重親の墓 埼玉県吉見町

平安後期から鎌倉初期に大串次郎重親が創建したと伝えられ、開創時は七堂伽藍の備わった大寺であったと伝えられています。 大串次郎重親wikipedia リンク 天文年間に兵火により焼かれてしまいました。後に毘沙門堂だけが再建…

菅原神社 埼玉県東松山市

東松山市の松山町は知っていましたが、大字松山は初めて知りました。 407号線のバイパスに面しています。 以前は杉の木に囲まれていたようですが、伐採されて丸太となっていました。他の木も同じように…

天台宗 福正寺 勢至堂と阿弥陀如来板碑 埼玉県滑川町

嵐山町は関越道や森林公園脇を抜ける道を使用することが多いのですが、いつも月輪地区は通り過ぎる位置にあります。 東上線の「つきのわ駅」が平成14年に開業して、駅近辺は人口が増えているようです。 …