先日紹介した渡辺俊明の作品を阿弥陀堂に飾りましたが、お堂内の石材店社長が欲しがっていましたので、ネットオークションで他の作品をゲットしました。 「いいものはいいね すきなものはすき」両手を合わせています。 …

2018年09月

中国の青銅器 虎食人卣 虎卣(こゆう) 殷(商)後期 + 羊型兕觥(じこう レプリカ)

虎食人卣(虎卣) 4,5年前に求めた虎食人卣(虎卣)の古銅器です。卣はユウと読みます。つる付きの小ぶりのつぼで、お酒を入れる祭器なのだそうです。 Wikipediaにも同じような画像がありました。 本物なら殷後期(紀元前…

聖徳太子像 掛軸 懸仏

木像の聖徳太子像です。 残念ながら柄香炉を持つ両腕がありません。 いずれ台座も用意するつもりです。 聖徳太子の像や画像は、稚児の姿をしている場合が多く見られます。 明らかに40代の図のはずが、美豆良姿で描かれて…

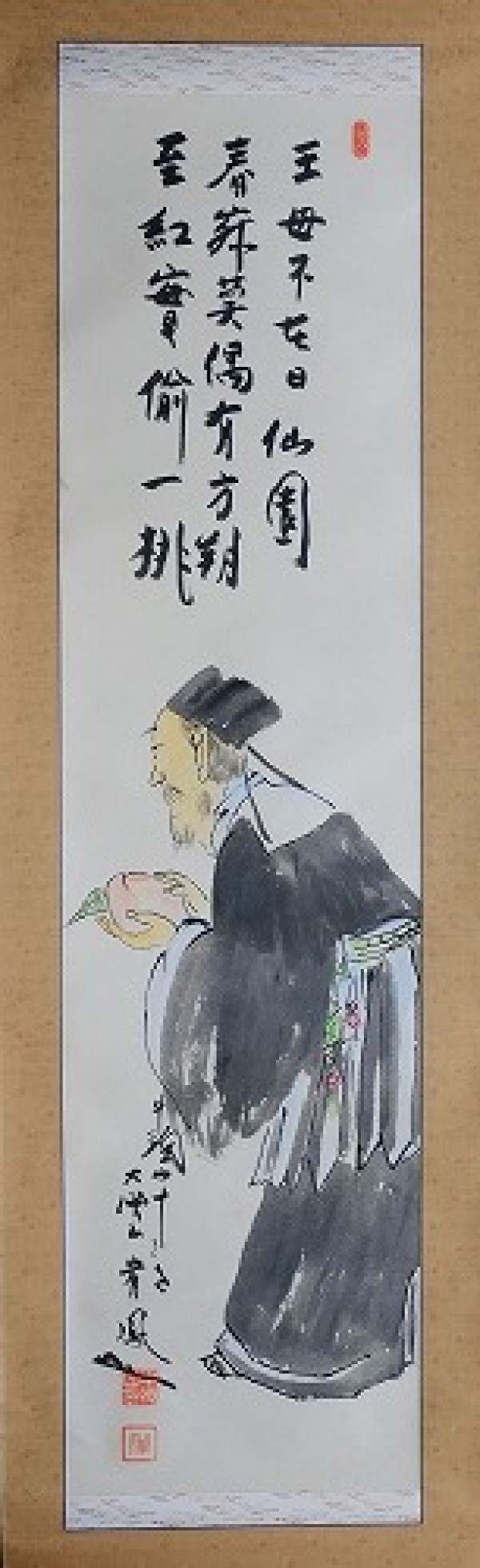

智山派僧侶 鈴木諦全師(号宥鳳)の桃王母之図掛軸

私が属する真言宗智山派僧侶の鈴木諦全師の肉筆掛軸です。 東海教区地蔵寺住職、教区長、布教師として活躍されました。 西王母を描いた図には、多くに桃が描かれています。 この桃は不老長寿の桃です。 …

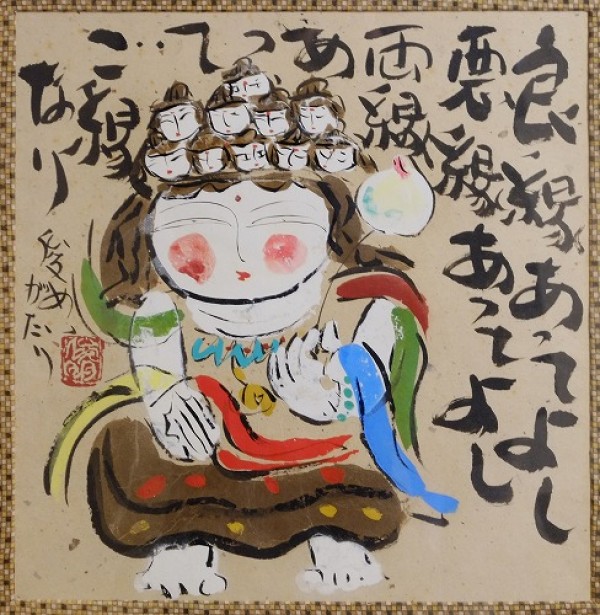

渡辺俊明の良縁・悪縁・両縁あってご縁なり-十一面観音墨彩画

最近求めた絵です。 以前は渡辺俊明の作品を良く目にしました。 「良縁あってよし 悪縁あってよし 両縁あってご縁なり」 私は良い縁ばかり求めようとしています。 裏…

今はない観音さま二体

千手観音様 千手観音立像 お寺ではなく、私個人で求めた観音さまです。 お世話になった方にお譲りいたしましたので、現在は祀られていません。 聖観音様 聖観音様鉄仏立像 まだ金鍍金が残っています。 骨董屋さんに聞くと、都内の…

彼岸中の葬儀

彼岸中にも葬儀は、たまにあります。 しかし、地元の飯能斎場で秋彼岸中は久しぶりです。 以前あったときは、秋彼岸の初めでしたので、日高市の巾着田に向かう車で、299は大渋滞でした。 この時もかなり早く出かけたのを思い出しま…

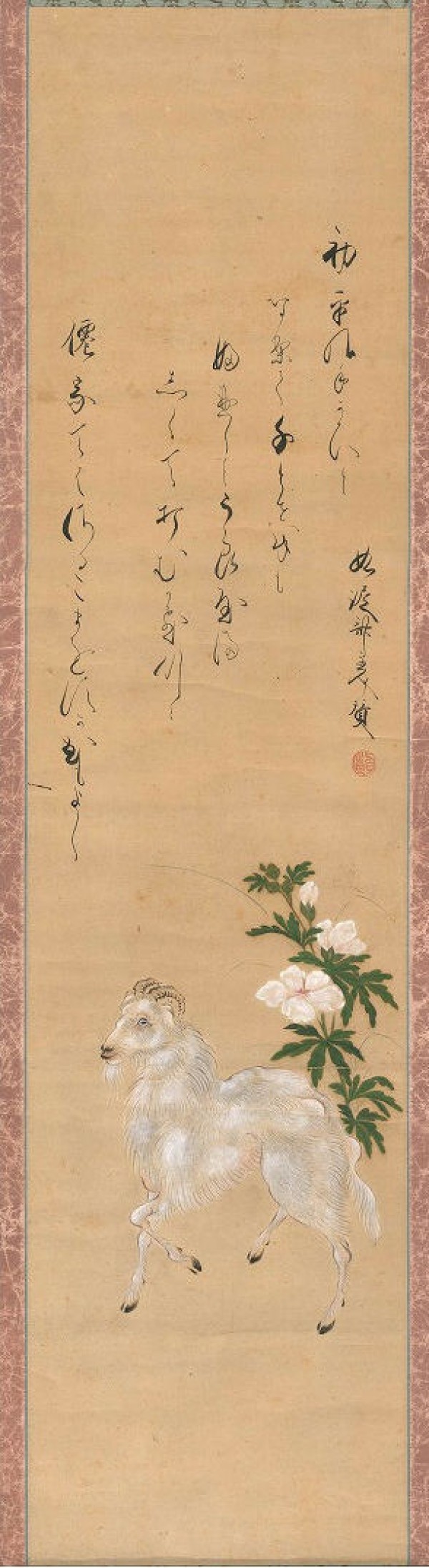

山羊の掛け軸

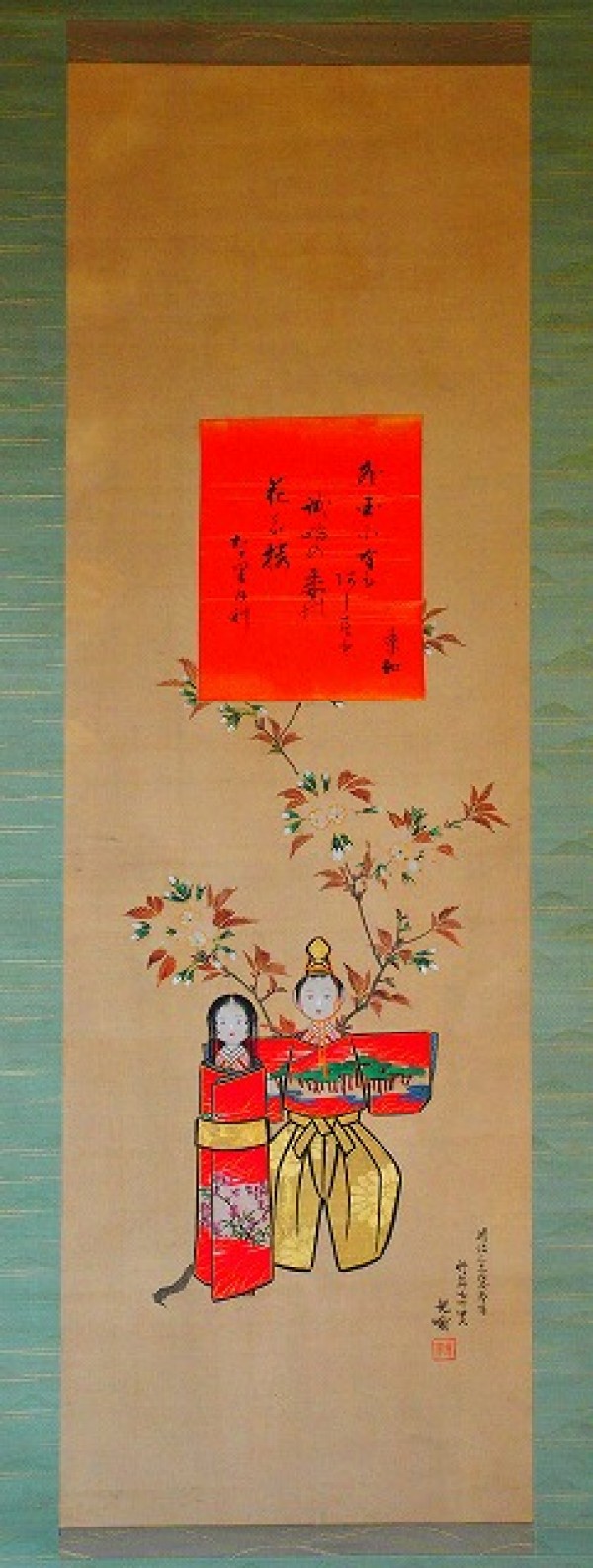

雛人形の掛け軸

ひな人形の掛け軸 明治21年春 号・光俄の71歳の作品です。 季節外れなのですが、古いデジカメ画像を見ているとひな人形の絵が描かれた掛け軸を見つけました。 たしか知人に差し上げたと思います。 …

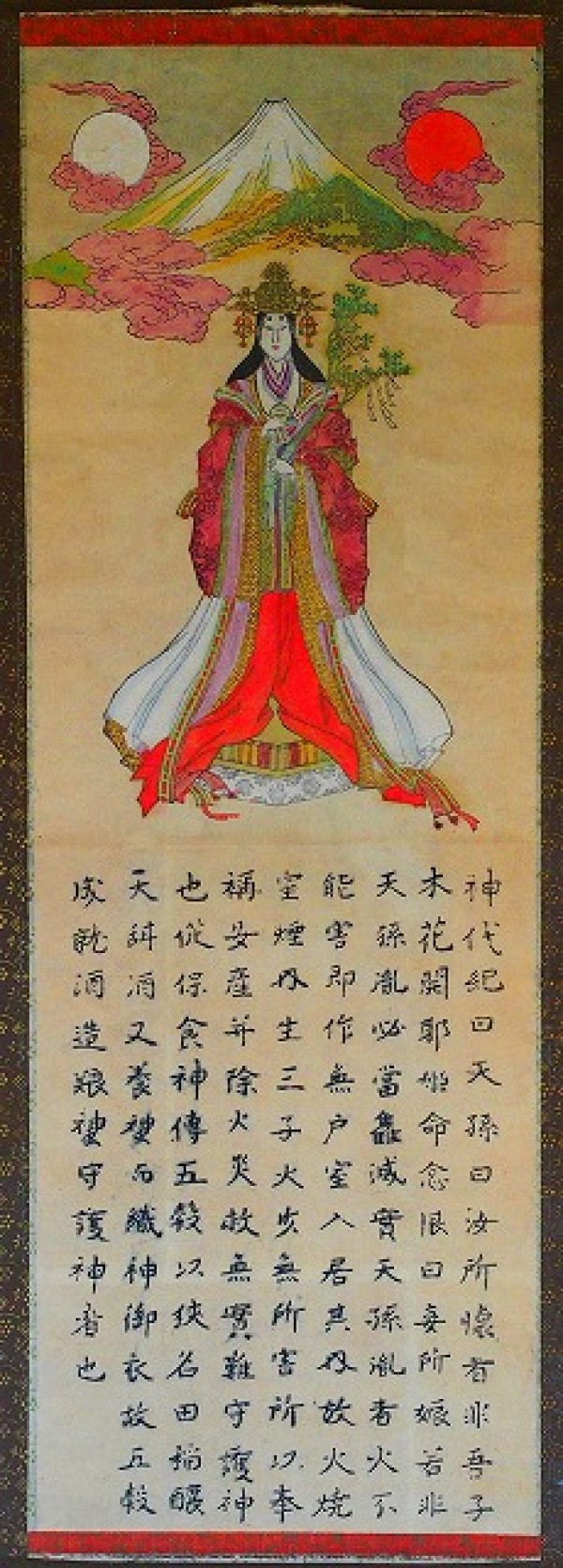

木花咲耶姫の掛け軸

木花咲耶姫 木花咲耶姫(このはなさくやひめ)は記紀に書かれている日本の神様です。 富士山・富士浅間神社の祭神として知られています。 安産・子育ての神としても信仰されているようです。 大きな画像 問合せが多い…