大雨対策で、本堂前の排水溝を手直ししました。 役員さんに依頼して、ツツジを排水溝の脇に植えていただきました。 種類は久留米ツツジです。 赤・白・ピンクの花が、きれいに咲いています。 ツツジの周…

2020年04月

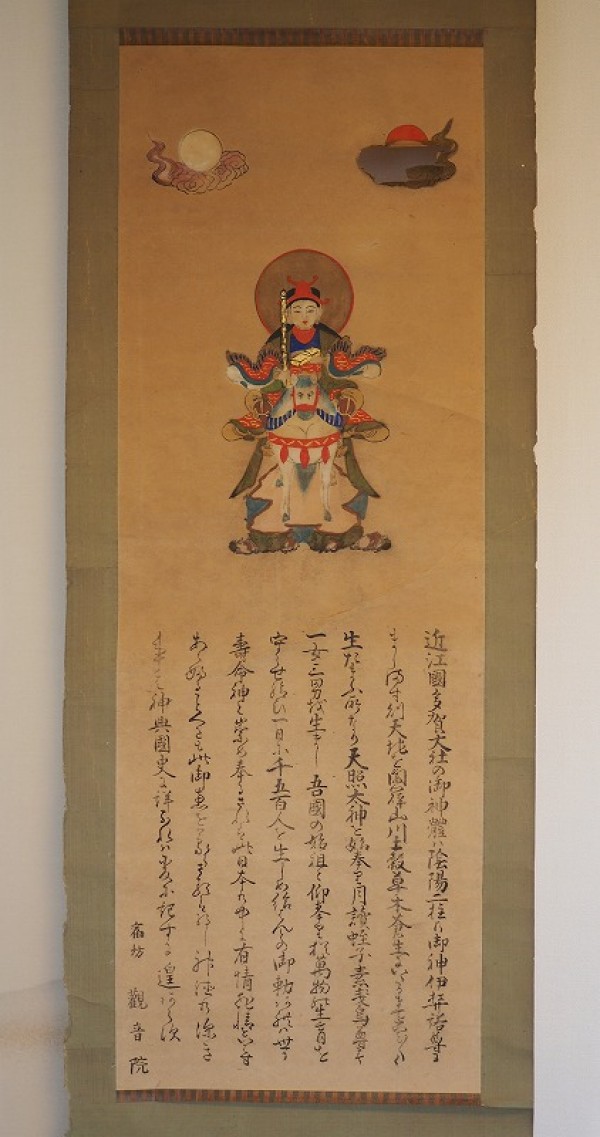

多賀大社 宿坊・観音院発行の馬鳴菩薩図

滋賀県の多賀大社にあった観音院発行の「馬鳴菩薩(めみょうぼさつ)」掛軸です。近江国だけでなく、養蚕神として広く信仰されていたようです。 廃仏毀釈以前は、天台宗の宿坊である不動院・観音院・般若院・成就院があり、社僧・坊人が…

旧五圓札

五圓札は戦後生まれの私は、使用したことはありません。 しかし、実物は小学生のころ見たことがあります。たしか使用せずに父が持っていたと思います。 他の使用されないお札や小銭もあった記憶がありました。 境内天神…

吉祥天の板絵

板に描かれた吉祥天です。 国宝の薬師寺吉祥天の写しです。薬師寺吉祥天Wikipedia link マッタク同じではありませんが、剥がれた場所なども忠実に再現してあります。 描いたわけではありま…

境内のツツジ

あいにくの曇りでしたが、ツツジがきれいに咲き出しています。 塀のシャガは盛りです。 ←新型コロナウイルスの影響で 武蔵野三十三観音霊場 武蔵野七福神 御朱印中止 …

古伊万里染付平香炉

若かりし頃、どこのお寺か忘れましたが、御本堂に似たような香炉を使用していたのを覚えています。 ただし、モット大きかったように思います。 近在の農家の仏壇でも見たことがありますが、たしか口径が10㎝ほどでした。  …

朱泥の水滴

千手観音様・紀州雛・香炉と共に、市内の骨董屋さんより手に入れました。 小さな朱泥の水滴です。 何かの木を模しているようです。緑色の葉が二枚ありますが、何の木かは分かりません。 蓋…

Mini千手観音

市内の骨董屋さんから、先日手に入れた観音様です。 高さが10㎝未満の小さな仏像です。 実際に手に取ると、思った以上に小さい御尊像でした。 後日、永代供養塔にお祀りしようと思います。  …

和歌山県の民芸品 紀州雛

先日、市内の骨董屋さんがヤフオク!に出品した「紀州雛」です。 運良く落札できましたが、しばらくすると他の家にもらわれていくかもしれません。 下の木箱にあるように紀州民芸 徳川雛とあります。 側…

これが戒名?

数年前、県内の霊園にお墓のある、都内某家より電話がありました。 「○月□日に葬儀をお願いします。戒名は○○□□居士です。葬儀屋さんの紹介する僧侶ならお布施○○万円だそうですので、それでお願いします。」 そ…