今から25年以上前に宿泊をせず、五智国分寺などを一日で参拝する予定をたてました。 しかし出かけるのが遅くなり、どこに寄ったか忘れましたが、遅い昼(そば)を食べた記憶だけが残っています。上越市まで行かなかった…

2022年06月

神武天皇画

八紘一宇と書かれていますので、戦前の神武天皇の絵であることに間違いありません。 かつては表装されていたのでしょうが、マクリのままです。 作者は柳子とありますが、詳細は不明です。 しかし、力のあ…

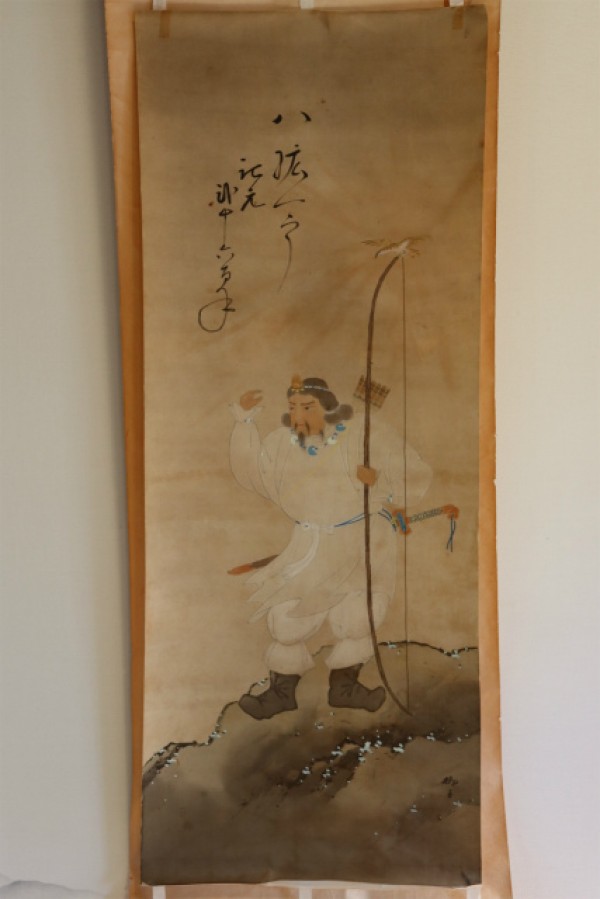

尾形光琳筆 太公望図屏風色紙

1986年に国立博物館で開催された、昭和天皇御在位60年日本美術名宝展の太公望色紙です。 高校で習った太公望のことを思い出します。 後に周の文(ぶん)王となった西伯昌が呂尚(太公望)を見いだし…

墓じまい

当寺でも子供がいない、子供は娘ばかり、子供が結婚しなかったなど、墓じまいを急ぐ家が増えています。 ここの家は娘ばかりだけですので、お骨と土の一部は永代供養塔におさめています。 かつて某市から当寺に引き墓があ…

馬に乗った神さま仏さま 午年には お勧めです。

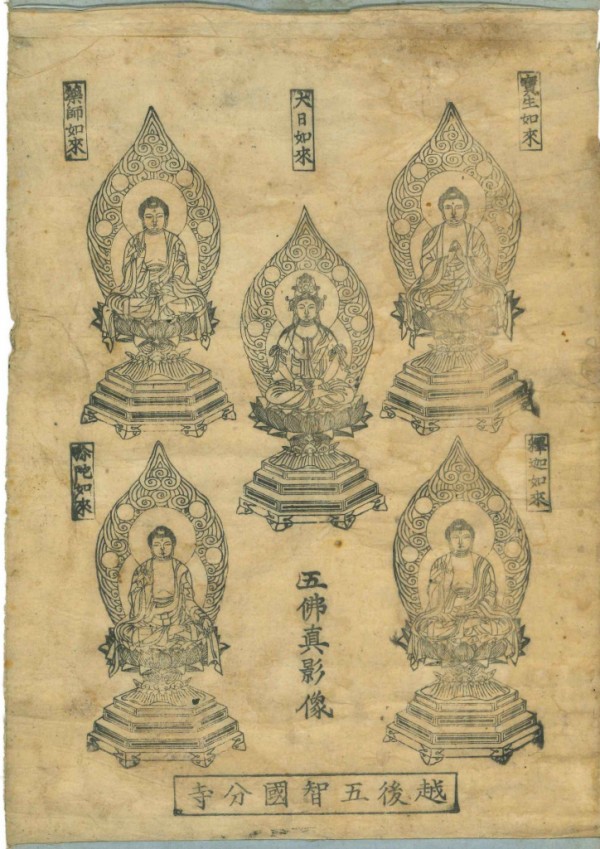

馬に乗った神仏 動物に乗った神仏は、各地に祀られています。 その内の馬に乗った御尊像を掲載致しました。 勝軍地蔵 甲冑を着て馬に乗る地蔵菩薩です。愛宕権現とも呼ばれています。 京都の愛宕山と瓜生山にまつられ…

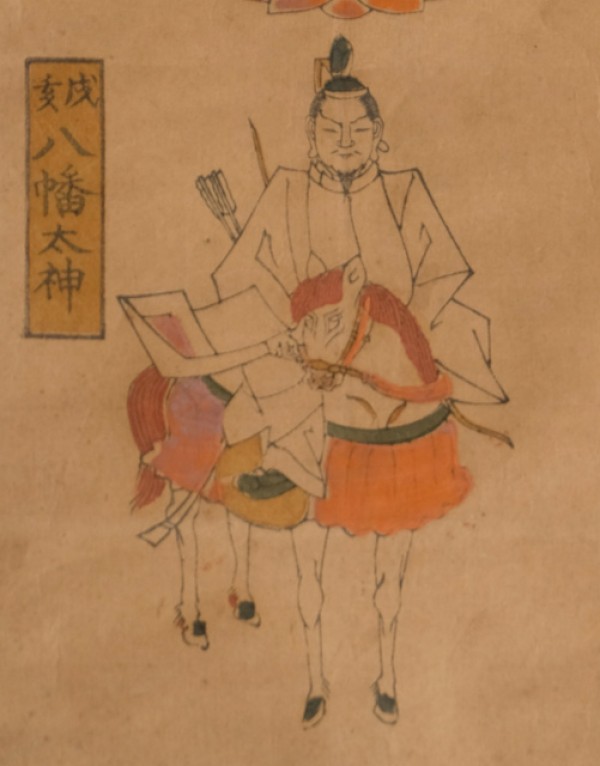

八幡大神と各地の八幡宮・八幡神社

八幡大神 八幡神社の祭神は、八幡神(応神天皇)であるとばかり思っていましたが、他の神である神社もありました。 三社託宣図は天御中主神・八幡大神・春日大神が描かれています。 弓を持ったのが八幡大…

お地蔵さまの図 造作五迷罪 常念地蔵尊 遊戯諸地獄 決定代受苦

かなり古い地蔵菩薩の掛軸です。 吊り下げて祀ることが出来ないほどになっています。 有名な室町時代の画僧の名が書かれていますが、おそらく後に書き込んだと思われます。 画風が異なるように思います。…

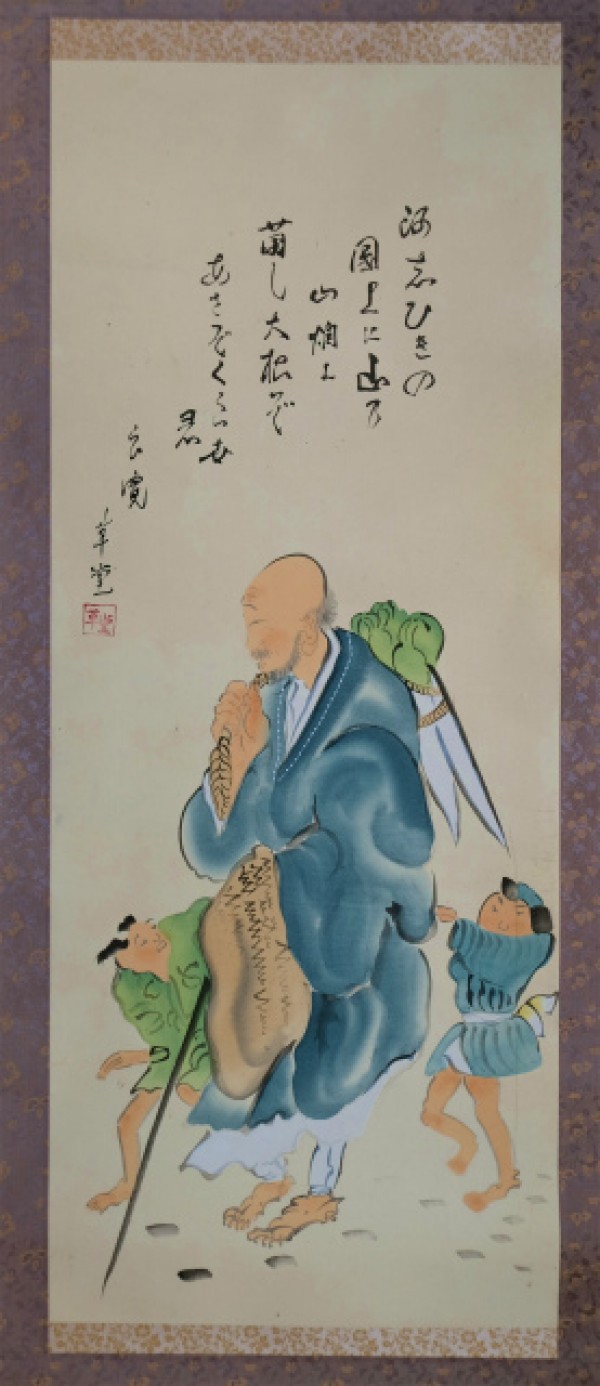

良寛図 あしびきの 国上の山の山畑 蒔きし大根ぞ あさずくらいせ君

あしびきの 国上の山の山畑 蒔きし大根ぞ あさぞ食せ君 あしびきの くにがみのやまのやまばたけ まきしぞおおねぞ あさぞくらいせきみ 「あしびきの 国上の山の 山畑 蒔きし大根ぞ あさず食せ…

泉福寺 重要文化財・阿弥陀如来像収蔵 真言宗智山派 埼玉県嵐山町

泉福寺 泉福寺は無住のお寺ですが、本尊の木造阿弥陀如来坐像が重要文化財に指定されています。 新編武蔵野風土記によれば、建久元年(1190)の開創になるようです。阿弥陀三尊像は慈覚大師の御作とも書かれていますので、古は天台…

曹洞宗 慶徳寺 埼玉県滑川町

慶徳寺は中武蔵薬師霊場72番札所の結願寺です。 中武蔵七十二薬師霊場ブログlink 創建は永承元年(1504)になります。 寺に向かう途中に不動明王の石仏が祀られていました。 素晴らしい不動明…