今日は家内の実家に荷物を届けるために都内に出かけました。 お寺の住職でありながら、日曜日に出かけたのは、実家にいる私の長男と家内の都合に合わせるためでもあります。 今回もAさんに運転を依頼しました。 テレビ…

2016年02月

所澤神明社-埼玉県所沢市

堀兼神社の後に所澤神明社に向かいました。 所澤神明社 神明社とは伊勢神宮内宮を総本社とする神社で、天照大神を祭神としています。 ちなみに所沢の由来は野老澤(ところさわ)で野老とは山芋のことです。 …

堀兼神社・堀兼の井と北入曽「七曲井」 埼玉県狭山市

先日都下に出かける用があり、今回もAさんに車の運転を依頼し出かけました。 途中先方より午後に予定を変更して欲しいと携帯に連絡があり、急遽堀兼神社と所澤神明社に寄ることにしました。 堀兼神社 埼玉県狭山市堀兼…

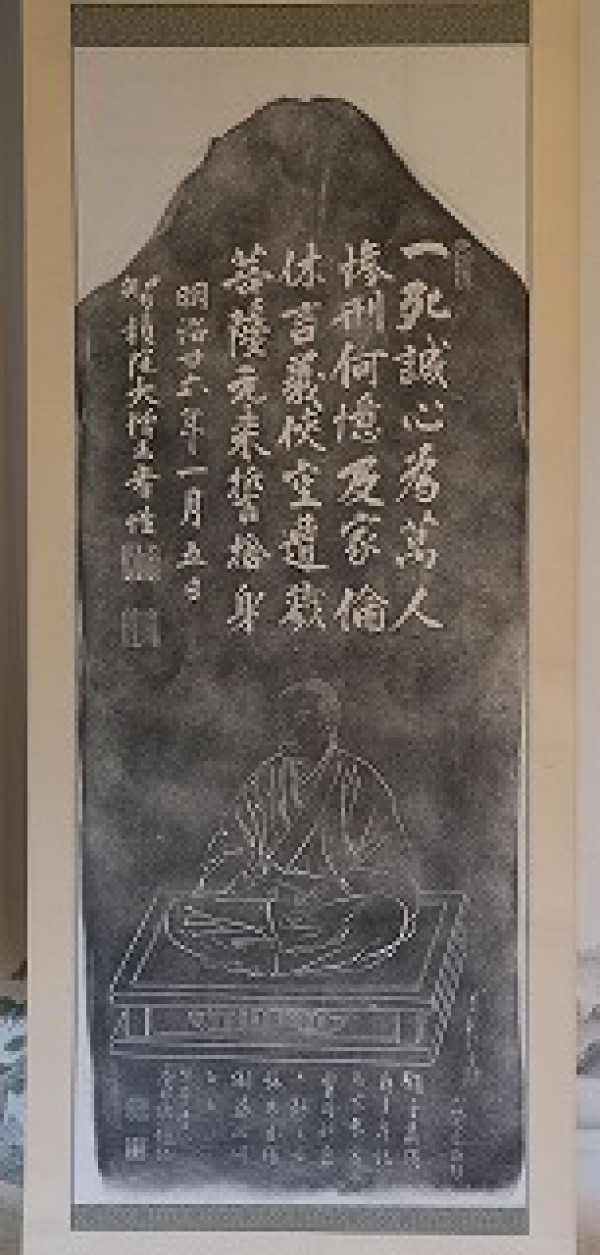

墓誌彫刻

永代供養塔の墓誌に彫刻の依頼を致しました。 永代供養塔の墓誌 朱文字は生前予約、ご夫婦や親子での申し込み。 いつもは10日ぐらい前に依頼すれば良いのですが、雪の影響で今回はかなり遅れました。 …

武蔵野七福神・寿老人 観音寺 孔雀明王石仏-埼玉県飯能市

観音寺さんへ用があり、併せて境内を散策してきました。 当寺と同じ武蔵野七福神の札所です。 先ずは不動堂に祀られている寿老人様に参拝致しました。 以前参拝したときは気がつかなかった孔雀明王石仏が祀られていまし…

成田山新勝寺清滝権現堂

清滝権現堂 成田山新勝寺大本堂 成田山は円泉寺と同じ真言宗智山派ですが、月とすっぽんの違いがあります。 成田山は当派の大本山、当寺はほとんど知られていない小さなお寺です。 なお、成田山は平将門…

麻賀多神社ー成田市台方

法華経寺参拝の後、成田市の麻賀多神社に向かいました。 麻賀多神社 延喜式の神明帳にも記載されている古い神社です。 宗吾霊堂前を通りすぎ、右手にみえるのが麻賀多神社です。人数は少ないですが途切れる…

真言宗豊山派別格本山 宗吾霊堂東勝寺-成田市宗吾

麻賀多神社神社の次に近くの宗吾霊堂をお参りしました。 宗吾霊堂 宗吾を祀る本堂 義民・佐倉惣五郎を祀る寺院として有名です。 本名は木内惣五郎といい、下総国印旛郡君津村(現・成田市台方)の庄屋…

日蓮宗大本山中山法華経寺妙見宮参拝ー千葉県市川市

本日は市川市の中山法華経寺、成田市の麻賀多神社、宗吾霊堂東勝寺、成田山新勝寺に参拝にしてまいりました。 Aさんに運転を依頼し、私は後ろの席で威張っているだけです。 途中三人の方と合流し、計五人での参拝でした…

お焚上げ

毎年1月の最期の日曜日には、お焚上げを行っています。 こんなに少ない量でのお焚上げは初めてです。 一昨年の祭礼が、地元の一存で取りやめになったことが、一番の原因でしょう。 御供養…