岩室観音 あることを調べていると、吉見町の岩室観音が目に止まりました。 以前車で良く通った場所でありながら気がつきませんでした。 本日は友人と一緒です。 百穴のすぐ近くです。地図 岩窟売店のすぐ前です。 岩窟ホテルの西側…

2017年09月

キンモクセイ

境内参道のキンモクセイが咲いています。お墓参りの方々を甘い香りが出迎えてくれます。 ギンモクセイは完全に咲き終わっていました。 でも以外と檀家さんとの会話には出てきませんでした。 私も鼻が悪くなったのか、昔ほどに…

金木犀

境内には銀木犀が二本、金木犀が五本植えられています。銀木犀はすでに咲き終わっていますが、金木犀は今が盛りです。 以前は咲き始めると、お参りの檀家さんから話が出るので…

薬師如来

30年ほど前にバラバラになっていた御尊像を修復し、お厨子も新調致しました。 東方浄瑠璃世界の教主と言われています。 病気平癒、健康祈願の仏様として信仰されています。また十三仏の内、49日忌の担当の仏様ですの…

渡辺綱 浮世絵 役者絵 茨木の一條戻橋の場(豊原国周)と綱館(楊州州延)

十数年前になりますが、鴻巣市に出かけた折、渡辺綱がこの地で生まれたことを知りました。 その後二度ばかり綱の生地を探訪しました。 運良く手に入れることが出来た三枚綴の役者絵「茨木?」の場面です。幕末から明治に掛けて活躍した…

天皇皇后両陛下が飯能市にお立ち寄り

両陛下が日高市の高麗神社、巾着田の後に飯能市に寄られました。 家内と娘はは昼前から飯能の合同庁舎まで出かけました。 一番前でしたので、良い写真も撮れましたが、あえてシルエットだけです。 旗の振り方を前もって教わり…

午頭天王のお姿 若木神社・旧別当石寳院 羽黒山橋本坊

別当 石宝院のお姿 山形県東根市の若木神社(おさなぎじんじゃ 旧別当石寳院)江戸期のお姿です。 現在も牛頭天王の神像が祀られているようです。 羽黒山橋本坊 これも山形県です。江戸期に発行されていたものです…

秩父神社の妙見様と養蚕神

秩父の妙見菩薩は女性? 秩父神社の妙見様は女の神様と言われています。旧武蔵国秩父郡や隣接する地区では、長女が○○神社、次女が秩父神社、三女が△△神社であるなどの三姉妹伝承があります。 童子形の妙見菩薩で他に女性とする所は…

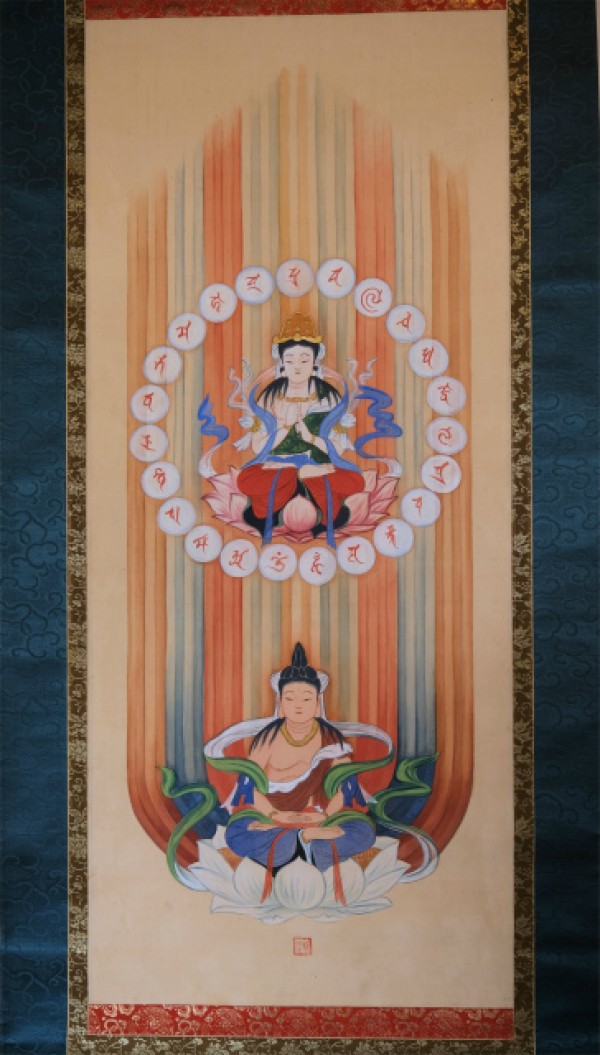

光明真言曼荼羅

画像を検索すると上に光明真言に囲まれた金剛界大日如来、下に胎蔵界大日如来が描かれている図画いくつか見られます。画像リンク 金剛界大日如来には光明真言が描かれています。 胎蔵界大日如来 &nbs…