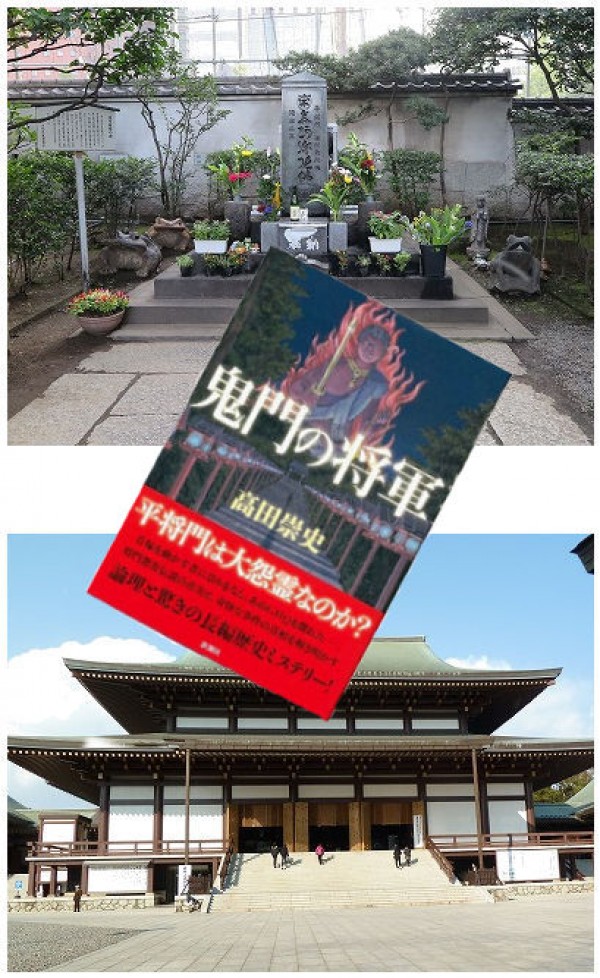

以前読んだ高田崇史(たかだたかふみ)氏の「QED~ventus~御霊将門」は、謎解きも将門公への考察も表面的で、私にとっては満足できる作品ではありませんでした。 また、他の著者の「陰陽師」や「帝都物語」などの、おどろおど…

2017年02月

那須政隆猊下の言葉 「仏の国は!」

仏の国 今から40年ほど前になりますが、総本山智積院の大書院において、若い僧侶にお話をされました。 「仏の国はどこにある。そこにある。そこにある。そこにある。」 と、向かって左側の壁に人差し指で差し、次に私たちに向かって…

天神社の御祈願

先日、天神社で御祈願を宮司・西澤形一師が行いました。 小さなお社ですが、時々御祈願の依頼があります。 気軽に例大祭に来られて、他の方々と一緒にお参りするだけの方もいます。 本日は…

大悲願寺 あきる野市横沢

以前も観音堂ご開帳の折に、お参りしたことがあります。 真言宗豊山派の名刹です。 雪が舞ってますね。 山門の天井画は、藤原善信の作です。 格式を感じます。 伊達政宗の弟が…

阿伎留神社 あきる野市五日市

平将門公関連の寺の住職としては、藤原秀郷が将門公討伐の戦勝祈願をした神社では、行くべきで無いと言われるのでしょうが、あまり堅いこと抜きでお願いします。 ここでも雪がちらついていて、寒いのなんのって、以前お参り…

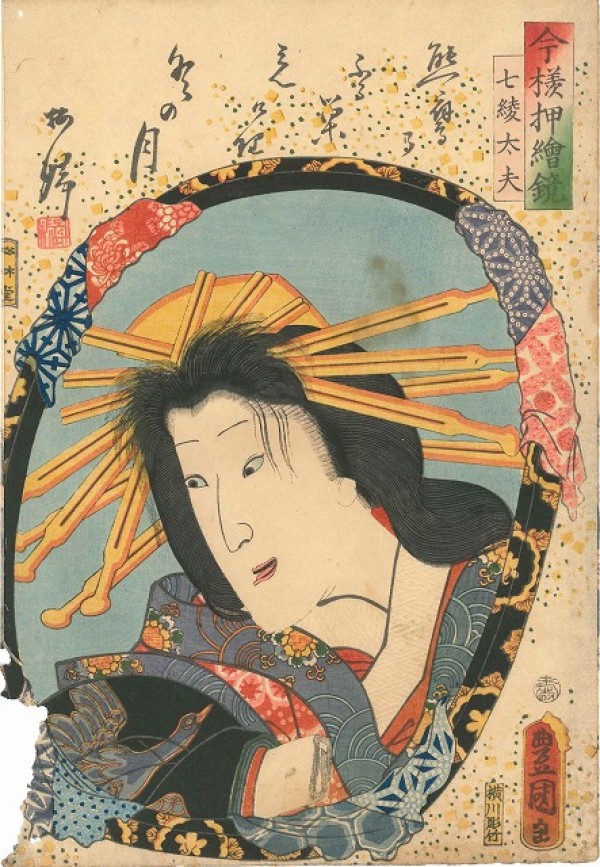

平将門の浮世絵

最近手に入れた浮世絵です。本物か、後世の復刻版かは不明です。 円泉寺の妙見堂に祀られていた妙見菩薩は、平将門公の念持仏と伝えられています。 残念ながら、現在の妙見様は、近年祀られた御尊像です。 妙見菩薩・平将門資料集 リ…

絵銭2 成田山 金毘羅大権現 弁天 天神 役小角

絵銭収集は終わりにする予定でした。 成田山の絵銭を見つけ、他に当寺に祀られている仏様などもありましたので、まとめて同じ所から求めました。 成田山不動明王 当寺の御本尊様もお不動様です。 金毘羅…