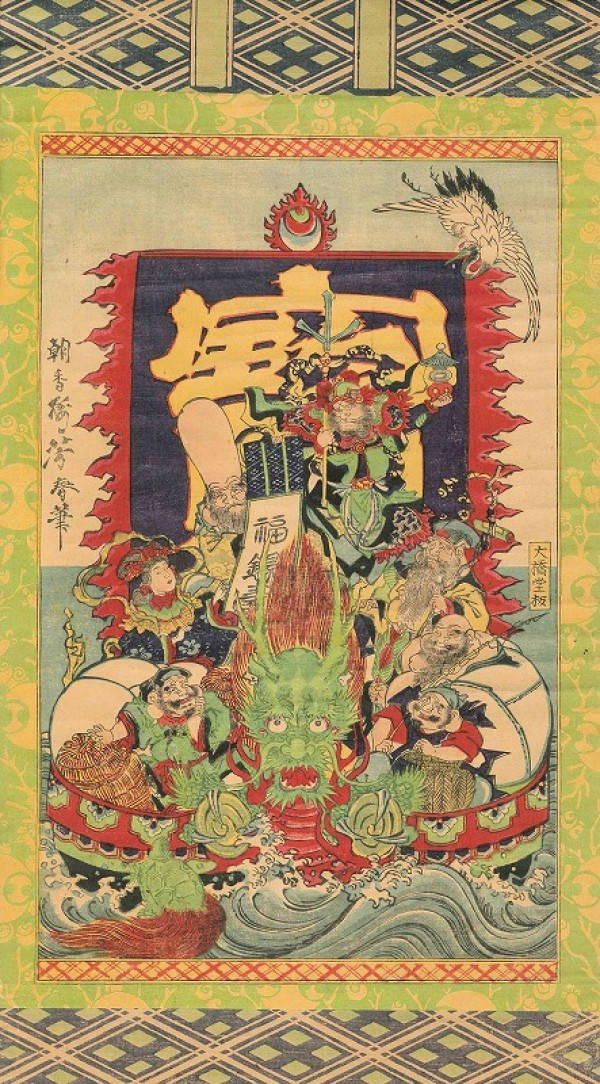

浅香桜芳春は歌川芳春の別名で、江戸末期の浮世絵師です。 有名な浮世絵師作品を手に入れられるとは、思いませんでした。 歌川芳春ウィキペディアlink あるいは明治初期の浮世絵師のようです。二荒山温泉記略など…

2021年10月

山のぱ〜ん屋 森のダンス 東京都奥多摩町

奥多摩湖に向かう途中、午後1時半頃でした。 若い方々がパン屋さんで、大勢が食事をしたり買い物をしているのを見かけました。 昼過ぎでありながら人が多いことに興味を持ち、帰りに寄ることに致しました。 駐車場は店…

奥多摩湖の石仏

青梅市に行く予定がありましたので、さらに奥多摩湖まで足を伸ばすことにしました。 あいにく奥多摩 水のふれあい館は写真が可能ですが、SNSに投稿不可でしたので、建物の周りにある石仏などを掲載致し…

真言宗豊山派 智観寺 埼玉県飯能市

智観寺は飯能でも由緒があり、格式の高い寺院です。 武藏七党の内、丹党に属した中山丹治武信により、元慶年間(877~885)に開かれました。 慶安元年に寺領15石の御朱印をいただいています。 &…

曹洞宗 長泉寺 弥勒菩薩石仏 埼玉県飯能市

市内小岩井の長泉寺です。 珍しい弥勒菩薩の石仏が祀られています。 参道の左右に石仏と六地蔵が祀られています。 石仏堂 左から聖観音、西国観音霊場巡拝塔…

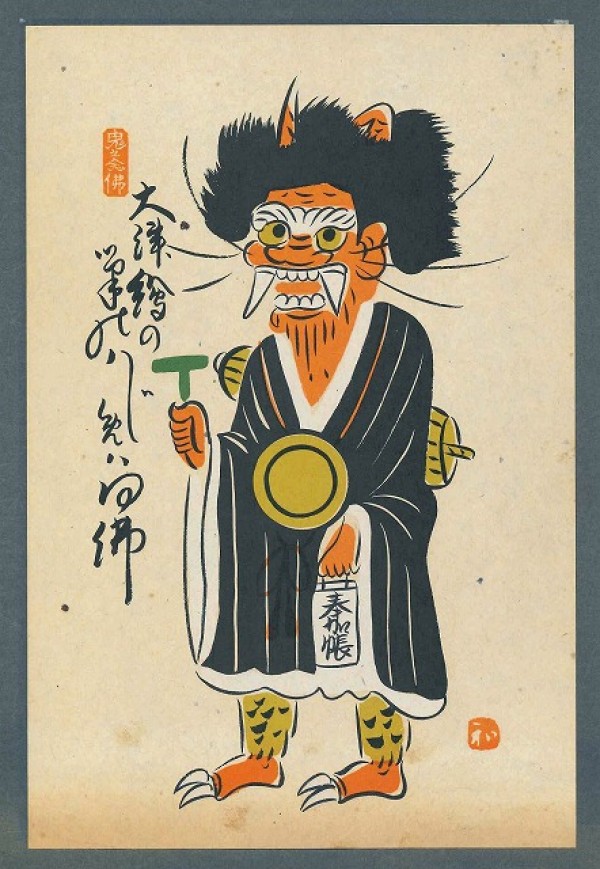

鬼の念仏 大津絵と土鈴

以前より本物の大津絵が欲しかったのですが、かなり高価でしたので諦めました。 高橋和堂さんの版画版「鬼の念仏」にありますが、印刷された作品に見えます。 縦が色紙と同じサイズです。 芭蕉の句『大津…

天台宗 東光院 埼玉県東松山市

東光院は江戸初期の開山とする寺です。 天台宗は埼玉県では古寺い院が多い中、比較的新しい寺院なのかも知れません。 高坂駅から約500メートルの近くにあります。 六地蔵 観音…

曹洞宗 高済寺 高坂館跡 埼玉県東松山市

二十数年前に高済寺に訪れています。あのあたりを何か探していたときでした。 以前は廻りに民家も少なく、緑の多い寺だったように思います。 高坂駅に約500メートル、大型店舗もありますから、様変わりするのも無理はありません。 …

曹洞宗 浄光寺の猫供養塔 一石六地蔵と観音様石仏 埼玉県毛呂山町

毛呂山町を通ると、カーナビに浄光寺とありました。 なにか変わった石仏でもないかと寄ることに致しました。 六地蔵と数体の石仏が祀られていました。 ふとみると狐の石像か…

春日神社 埼玉県越生町

延暦元年(782)の創建だと伝えられています。 征夷大将軍坂上田村麻呂が内内裏山獅子岩に宮殿を築きました。 後に当地へ遷座し内裏大明神を祀り、平将門が当地に内裏を置いたされています。 春日神社…