真性寺の後に、巣鴨信用金庫本店で講談と落語を聞きました。とげぬき地蔵のすぐ近くですから、年齢層が私より上の方が多いようです。別のブログlink 巣鴨信用金庫本店 おもてなし処link 次に道路反対側のとげぬき地蔵…

2017年05月

六義園散策

とげぬき地蔵の後に、駒込駅に行かず、あえて巣鴨駅を南に向かい、六義園を目指しました。 どうにか間違えずに、北西の角に着きました。 レンガの塀が続きます。 次の角を東に向かいます。 …

巣鴨 江戸六地蔵・真性寺の法話 4の日

巣鴨に行く用があり、真言宗豊山派の真性寺さんをお参りしました。 地蔵通りの入り口にあるお寺です。 学生の頃、友人の仲間が随身しており、訪ねていったのが初のお参りでした。 あのころは地方の寺の師弟を預かり、大学…

講談師 宝井琴柑さん 五代目・宝井琴鶴師匠

以前、当寺檀家の姪御さんに宝井琴柑(※令和元年・11月 宝井琴鶴襲名)さんがいると聞きました。 調べると都内の巣鴨信用金庫本店で、「おたのしみ演芸会」に出演することが書かれていましたので、巣鴨まで出かけました。 宝井琴柑…

宇賀神像がBS TBS「諸説あり・縄文時代の文明」に使用されました。

テレビの内容一部紹介 先月BS TBS「諸説あり・縄文時代の文明」に、ほんのわずかですが、宇賀神(うがじん)像が出てきます。 link 縄文時代には高度な建築技術が存在した!? 縄文時代には高度な航海技術があった…

極和美膳 暖らん 埼玉県飯能市

地元の大野屋さんが経営する「暖らん(だんらん)」で昼食です。 入間店もあります。 先日、三峯神社にお参りした時は、Nさんに車、ガソリン、昼食、夕食(夜食)を負担していただいたので、今回は私が負担しました。 西…

都内散策

先月、首塚から上野まで1日かけて散策してきました。 大手町は地下鉄で行くのですが、地上に出る前に迷子になりそうです。友人にこの事を話すと笑われました。 平将門公首塚は次々とお参りがやってきます。  …

三遊亭神楽師匠の奉納落語

永代供養塔が出来て10年になります。総供養は今回で9回目となりました。参列者も180人以上だったそうです。 儀式の中に催しを入れて三回目となりました。 今回は落語家の三遊亭神楽師匠です。 三遊亭神楽link 三遊亭…

茶房むべ 東京都あきる野市乙津

Nさんが最期に案内してくれたのが、「茶房むべ」です。 ここの店のコーヒーは絶品とのことでした。 とても雰囲気が良いお店です。 コーヒーを飲む人は、好みのカップを使えます。色々種類があります。 …

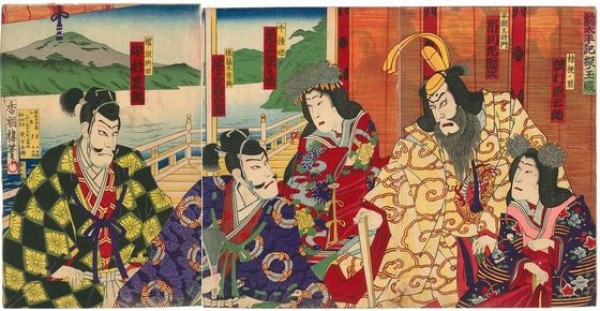

平将門浮世絵「前太平記擬ノ玉殿」 3代目歌川国貞(香朝楼)

明治時代の演劇の浮世絵(役者絵)です。 私が収集した平将門公関連の浮世絵5点目になります。 三代目歌川国貞が香朝楼を号した時期の作品です。この号は明治22、23年に使用されました。香蝶楼豊斎、一壽齊国政など、他にも色…