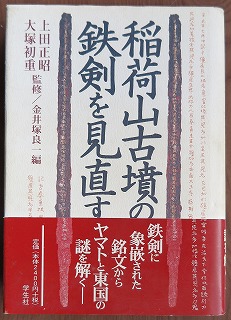

昭和43年に稲荷山古墳から出土した鉄剣が、昭和54年に115の文字があることがわかり、大変な話題となったことがありました。今では「金錯銘鉄剣」(きんさくめいてっけん)と名付けられ国宝になっています。

そのおり度々お名前が出ていたのが、金井塚良一先生でした。高校の恩師で西洋史の授業を受けたはずです?。

高校に勤務しながら地域に根ざした古代史の研究を行っていたことなど、まるで知りませんでした。退職後、埼玉県立さきたま資料館(現・埼玉県立さきたま史跡の博物館)や埼玉県立博物館の館長を務められ、残念なことに昨年亡くなられたそうです。

埼玉県立さきたま史跡の博物館

埼玉県立さきたま史跡の博物館

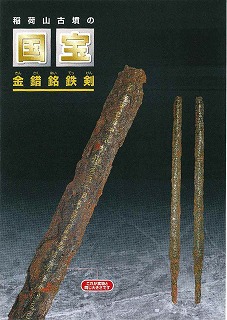

金錯銘鉄剣パンフレット

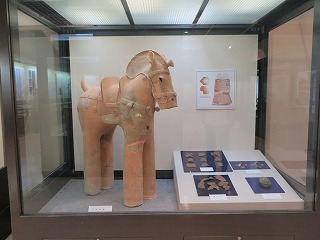

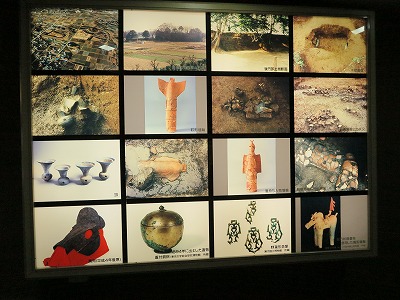

埴輪や神獣鏡・帯金具など興味深い発掘品が展示されています。

馬形埴輪はかなり大きいです。

金錯銘鉄剣

ここに来られる方々は、ここが一番の目当てでしょう。

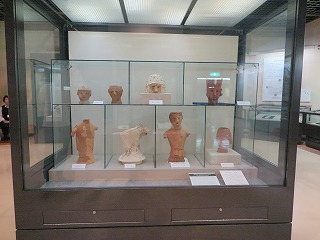

いろいろな埴輪

いろいろな埴輪外に出て、あちこちに散策しに出かけました。

ここの古墳群を見るだけでも利根川と荒川を挟んだ地が栄えたことを如実にうかがえます。

幸手市から移築した遠藤家住宅

幸手市から移築した遠藤家住宅

丸墓山古墳は日本一大きい円墳。

忍城攻めの時は、石田三成軍の陣が置かれた。

二子山古墳

ポピーがキレイでした。

稲荷山古墳は金錯銘鉄剣が出土した所です。残念ながら工事中で入れませんでした。工事期間は平成29年3月末ごろまでの予定です。

古墳内部が「将軍山古墳展示館」に鳴っています。レプリカですが、さきたま史跡の博物館の展示物が、実際にあったであろう状態で見学することが出来ます

武人と馬の装い

石室模型の配置

さて、さきたま古墳群あたりは条里制により、方格地割の田圃が残されています。近くの熊谷には中条の地名があります。 幡羅郡の条里遺構 リンク

利根川や荒川の流域は豊かな田園地帯だったのでしょう。有力な部族による開墾により、力を付けた豪族が数多くいたに違いありません。

残念ながら古墳に埋葬された豪族は、どこに住んでいたか発掘調査の結果からも不明だそうです

しかし、鉄剣鉑銘のヲワケの父・カサヒヨがカサハラとも読めることから、鴻巣市笠原あたりにいた豪族で、武蔵国国造に任命され笠原直使主の一族ではと思われているようです。