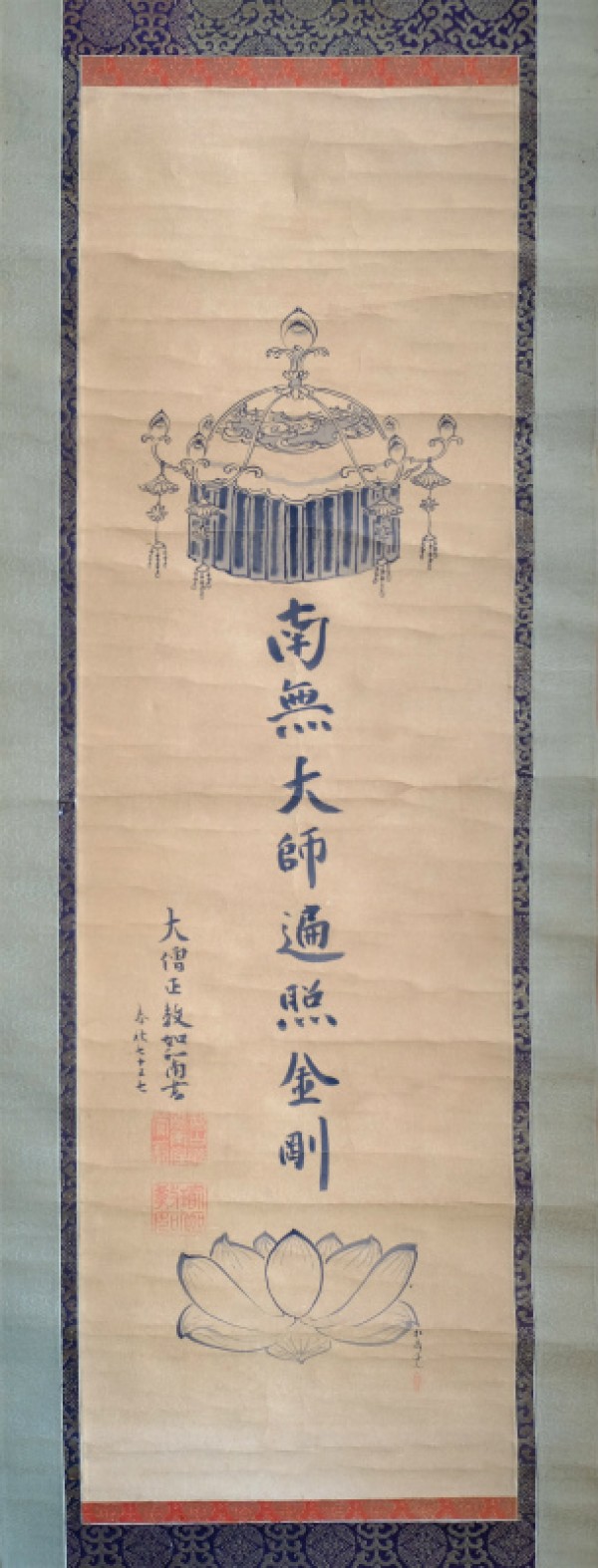

円泉寺が属する真言宗智山派総本山智積院の第14世・瑜伽教如大僧正が書かれた「南無大師遍照金剛」の掛軸です。 瑜伽僧正は声明の大家として知られ、大正6年収音レコードになり、さらにCDにされて現在でも販売されています。 &n…

総本山智積院

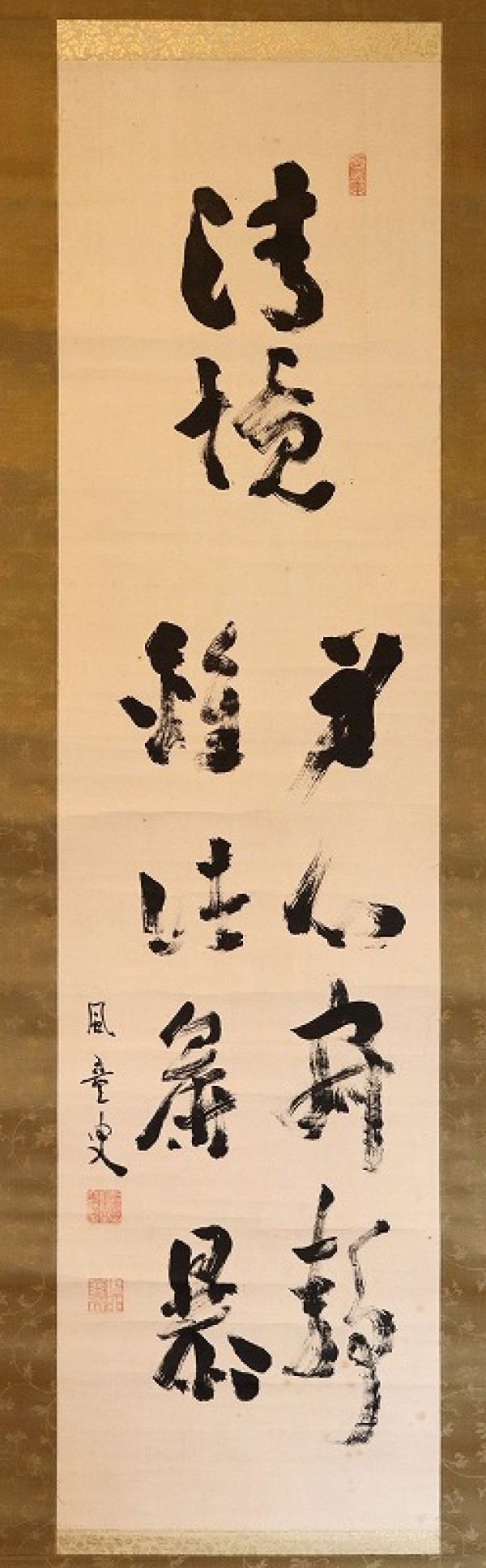

滝承天猊下の書 「佳境」

大正15年に書かれた、智積院能化・滝承天猊下の書「佳境」です。 おそらく智山派末寺檀家さんの家に伝えられていた掛軸と思います。 良い書を手に入れること…

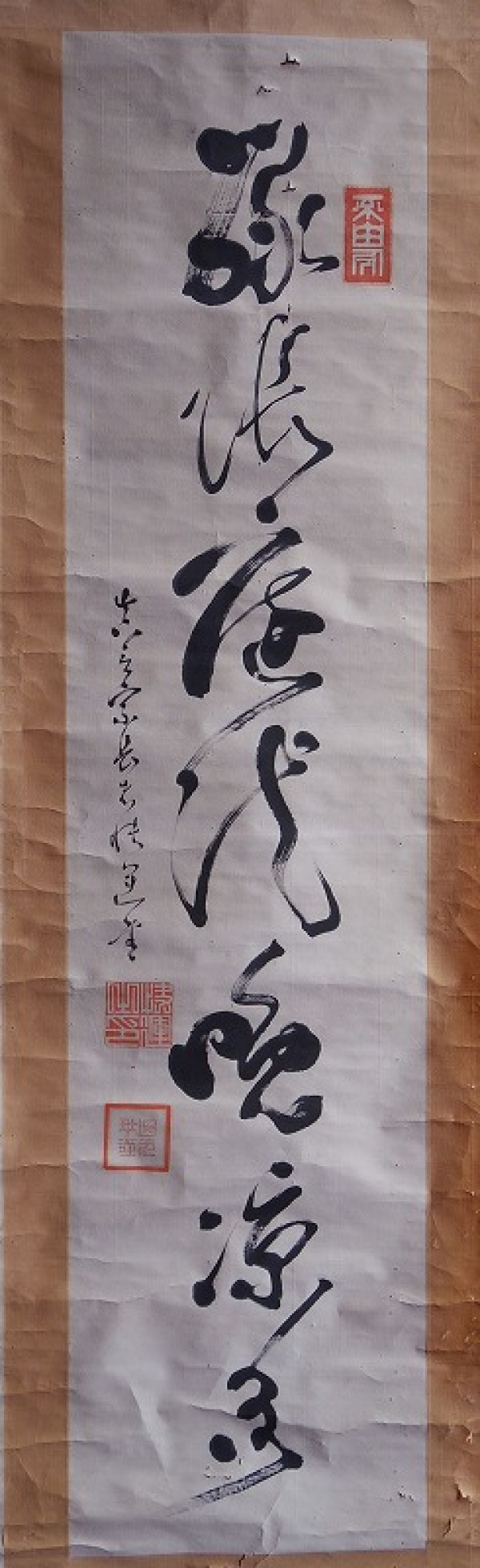

三神快運猊下の書「緑帳庭龍晩涼多」

真言宗智山派総本山智積院能化47世・三神快運猊下1836年(天保7年)~1905年(明治38年)の書「緑帳庭龍晩涼多」です。 私は智山派の末席に繋がる住職ですが、私が生まれる46年前に遷化されています。 &…

京都の名勝庭園 総本山智積院 京都市東山七条

小堀遠州による池泉回遊式庭園です。 国指定名勝となっています。 50年近く前に、大学当時の同窓生や後輩に対して、大書院で智積院の説明をしたことがあります。 「智積院の末寺には、成田山・川崎大師…

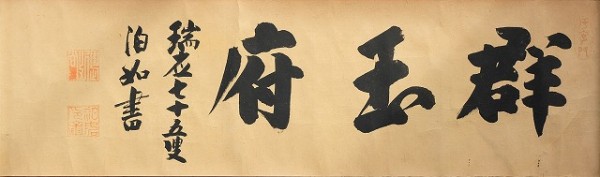

智積院第七世化主 運敞僧正の書「群玉府」巧芸品

泊如運敞僧正(1614~1693)は智積院の教学を隆盛に導来ました。 この時期には1300名の僧侶が学んでいたそうです。 境内の密厳堂の建立や利休好みと言われる名勝庭園も僧正の力です。 残念な…

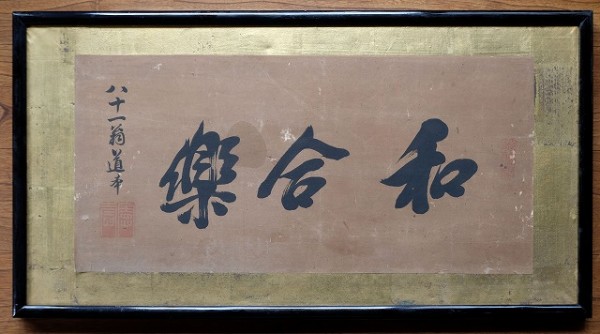

釋道本憲壽の書 和合楽 良藥苦於口

江戸期に御本山智積院に40年間在住していた僧侶です。 信州で生まれ9歳で出家しました。信州の智山系の寺院だったのかは分かりません。江戸時代は仏教総合大学のような寺院であった京都智積院に入りました。 この当時の智積院は超優…

真言宗智山派 総本山智積院の桔梗紋

智積院の桔梗紋 智積院(ちしゃくいん)は真言宗智山派(ちさんは)の総本山です。紋は桔梗ですが、智山派の宗紋も同じ桔梗紋です。 桔梗紋(ききょうもん) 法衣の桔梗紋 かつて智積院は紀州(和歌山県)根来寺の塔頭…

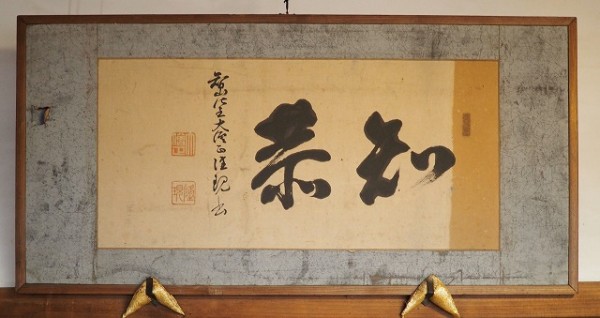

智山化主・斉藤隆現大僧正の書

戦前から当寺に掛けられているのですが、由来は聞くのを忘れてしまいました。 先々代の児玉政義和上の時です。 智積院65世 斉藤隆現化主猊下(明治1(1868)7.27~昭和22(1…

那須政隆猊下の言葉 「仏の国は!」

仏の国 今から40年ほど前になりますが、総本山智積院の大書院において、若い僧侶にお話をされました。 「仏の国はどこにある。そこにある。そこにある。そこにある。」 と、向かって左側の壁に人差し指で差し、次に私たちに向かって…

真言宗智山派 総本山智積院 京都市東山七条

当寺の総本山智積院へ参拝致しました。 現在は御本山の重要な儀式が執り行われています。 以前は樹木が少なく、落ち着いた雰囲気でなかったのですが、ズイブンと景観が良くなりました。 金堂(本堂)へ向…