当寺は武蔵野七福神・福禄寿様の札所です。武蔵野七福神link

色々な七福神様を集めてみようと思いました。その内の大黒天様です。

武蔵野七福神 甲子大黒天 長泉寺 ブログlink

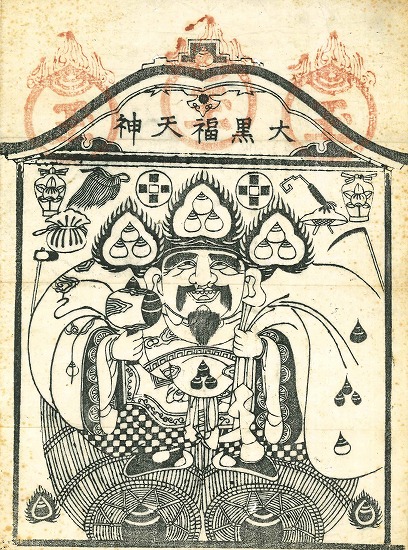

古い大黒天像

当寺七福神の内、最も古い御尊像です

大黒天が大国主命と一体になり、日本的服装になったのは、平安中期頃のようです。次第に福神としての信仰に移行して行きます。。

戦国時代、大黒天(摩訶迦羅 マハーカーラ)は戦闘神として武将の信仰がありました。そのころ民間では大黒天を、福神として信仰しており、異なる立場での信仰が残されています。

上の大黒天は、江戸初期の像ですが、私たちが知っている福神らしい姿に移行する過程のようです。まだ頭巾は大きくなく、手は拳印です。

印は槌(つち)握りとも言われ、これが大槌に変わったと聞いています。女握りとも言われる人差し指と薬指の間に親指を入れる印の像もあります。

大黒天は男女の和合の信仰もあり、大国主命を祀る出雲大社が、縁結びの神として知られているのも、大黒天信仰にあるようです。

奈良県桜井市三輪の大国神社(三輪明神)に祀られている大国大神像は、平安後期の古い大黒天像です。リンク

三面大黒天①

大黒天・弁財天・毘沙門天の天台宗系の三面大黒天がよく知られていますが、三面とも大黒天の御尊像です。

福岡県糟屋郡篠栗町の切幢寺の三面大黒天に似ています。リンク

何時の時代に作成されたのか分かりません。

しっかりした漆塗りです。朱は根来塗りのように思われます。

三面大黒天・マハーカーラ・青面金剛・三宝荒神・庚申塔ブログlink

大黒天

上の三面大黒天に似た像です。

現在は仏像好きな檀家さんの家に祀られています。

笑顔の大黒天

現在、よく知られているお姿の大黒様。

小さな大黒天

おそらく明治時代の大黒天

大黒天は、インドのヒィンドゥーの神様でマハーカーラとして、今でも信仰されています。マカカーラともよびまする

マハーは大、カーラは時で死も意味します。カーラは暗黒と訳され、大黒天となりました。

本来は、恐ろしい神なのですが、その神を祀ることにより、災いを避けようとする考えがあったようです。

大黒天の壺

ネットで調べると備前焼のようです。

寺の壺でなく、当家の持ち物です。

摩訶迦羅天

下の図は胎蔵界曼荼羅にある大黒天(摩訶迦羅天 マカカーラ)と同じです。摩多利神としても信仰されていました。ブログlink

三面の図ですが、後世には大黒天、毘沙門天、弁財天が三体合体されている御尊像が知られています。

三面大黒天(摩訶迦羅天)

三面大黒天(摩訶迦羅天)

三面大黒天②

正面が大黒天、右が弁財天、左に毘沙門天の三像が一体となった御尊像です。今は手元にありません。

素焼きで、明治時代に量産されたものです。

明治時代になると、豊臣秀吉が信仰していた三面大黒天に因み、 三面大黒天信仰が大流行したそうです。よく知られているのが、京都・高台寺塔頭の圓徳院でしょう。

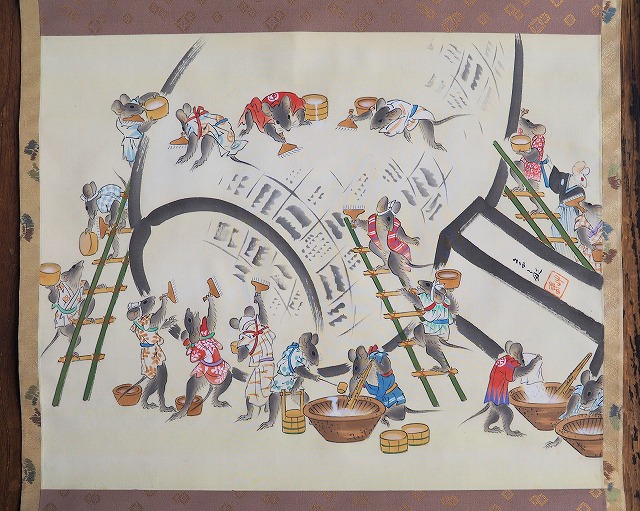

大黒天とネズミ

大黒天と神使であるネズミの図です。

河西草畝筆の「遊福の図」

大黒天は描かれていませんが、大黒天の小槌をネズミがお正月前に小槌を大掃除している場面でしょう。

狭山市の西浄寺には、河鍋暁斎の図があります。ブログlink

恵比須大黒図

大黒天は、恵比須大黒の対で祀られている事が多いですね。

七福神図中の大黒天

大黒天お姿

どこのお姿かは不明です。おそらく日蓮宗寺院が発行したと思われます。

イラストの大黒天絵馬

岩根沢三山神社 恵比須大黒像

山形県にある岩根沢三山神社の大きな恵比須大黒像です。

当寺には羽湯殿山三神社(旧日月寺 通称・岩根沢三山神社)宿坊・少貳坊に祀られていた、不動明王が祀られています。ブログlink

円泉寺の七福神像

各御尊像をlinkしています。

円泉寺 埼玉県飯能市(はんのうし)平松376 地図リンク