全久院は深谷七福神・寿老人の寺です。 各七福神の寺は、秋の七草の寺でもあり、ここはフジバカマの寺としても知られているようです。 8月から9月が見頃のようです。今は5月ですから咲いていません。 板碑は紫の花の…

2019年05月

道の駅のバラ園 めぬまアグリパーク 熊谷市

今日は妻沼を中心に何カ所か巡って参りました。 数年前来たときは、時期違いで咲いていませんでしたので、今日は最高のバラ日寄りだったと思います。 ここは「めぬま道の駅」のバラ園です。 かなり広いバラ園です。 ここには荻野吟子…

櫛かんざし美術館 東京都青梅市

清酒で有名な澤乃井が運営する美術館です。 岡崎智子さんが集めた櫛・かんざし・笄(こうがい)などの、江戸から昭和に至る4000点の品を収蔵しています。 館内の収蔵品は撮影できませんので、室内の一部と多摩川の写真だけです。下…

たましん 御岳美術館 9月末閉館 東京都青梅市

あいにくの大雨でしたので予定を変更して、友人達と奥多摩に食事に行きました。 帰りに御岳美術館に行っていただきました。今年9月末日をもって閉館になるからです。link 他のたましん美術館2館と統合になるそうです。 ロダンの…

俵薬師 阿弥陀如来板碑 石仏 埼玉県深谷市

平将門公関連の仏様(二代目)を祀る寺の住職としては、何故行ったと言われかねません。 反将門公関連も調べています。 佐藤家と千葉家が結婚するなとする人はいないでしょう。←意味分かりますか? ここでは平将門公が…

第十回 永代供養合同法要

本日は永代供養塔に納骨されている方々、並びに震災などの物故者各霊の供養を行う合同法要です。 今回で十回目になりました。 私が読経中に全員でお焼香をしていただきます。計算通りにお焼香が終わりまし…

黄色い牡丹

芍薬

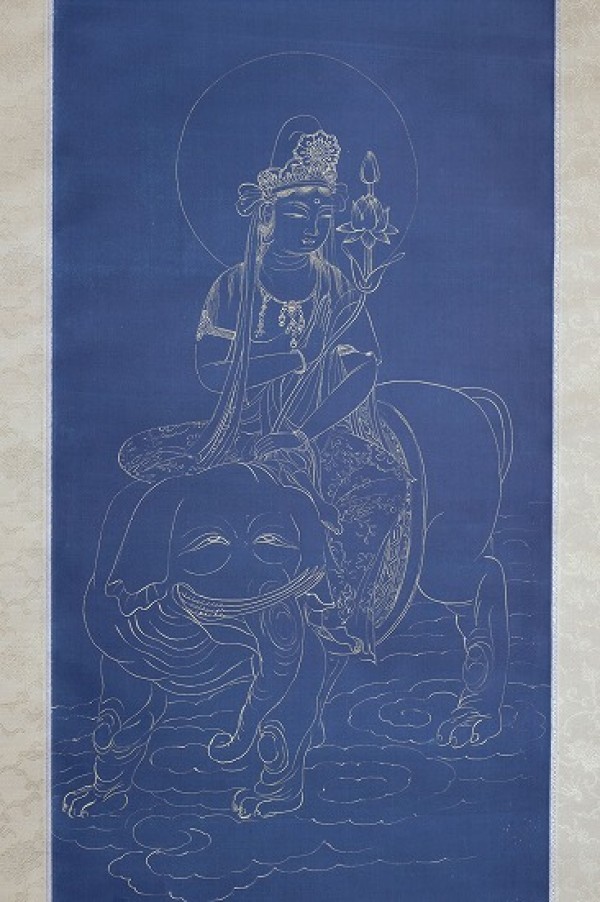

普賢菩薩 文殊菩薩 掛け軸

紺地に金の線で描かれた「普賢菩薩」と「文殊菩薩」です。 中心に釈迦如来の掛軸があり、釈迦三尊になっていたのかもしれません。 普賢菩薩 文殊菩薩 12日の永代合同法要に左右に祀る予定です。 当寺の仏様ですが、…

広目天の剣?

不動明王剣と箱書きにありましたが、梵字は「サ」、仏様の姿は「?」でした。 梵字に当てはまるお姿の仏様では、天部の広目天しかありません。他にもあるのかもしれませんが。 面 仏様と梵字 裏 上部のお姿 下部の上が梵字 サ …