お水屋の花手水 御本堂前 銭洗い弁天 ペット供養塔そば 今の時期以外も掲載致しました。 2024/04/19 2024…

円泉寺便り

葬儀社は何を基準に選べばいい?葬儀の「初心堂」をご紹介!

ほとんどの人は葬儀の喪主となるのは初めてであるため、葬儀社の選び方がわからず困ることも多いようです。 全国的に名前の知られたものから個人経営のものまで、たくさんの葬儀社があるからです。 心のこもったお葬式を執り行うために…

5月連休中に某大霊園で納骨法養ですか。

数年前にある方から、都下の大霊園において、連休中の四十九日に納骨をしたいと電話がありました。 ご存じのように連休中は、どこでも大渋滞になるのです。 (写真は他の霊園です。) 20年以上前には、他の大霊園にて…

桜が少し咲き出しました

昨年の今ごろは満開でしたが、今年はわずかに咲いているのみです。 一番先に咲き出したのは、この木のみで、他の木は蕾のままです。 午後には暖かさに誘われて、一気に咲き出すでしょう。 ハナニラはそろそろ終わりにな…

涅槃会 令和6年

涅槃会 3月15日~17日(彼岸入り)にかけて涅槃会を行いました。 涅槃図を正面に、左側に釈迦如来像を祀りました。 西側に右から釈迦十六善神図、薬師三尊図、光明真言曼荼羅図、白梅図です。 &n…

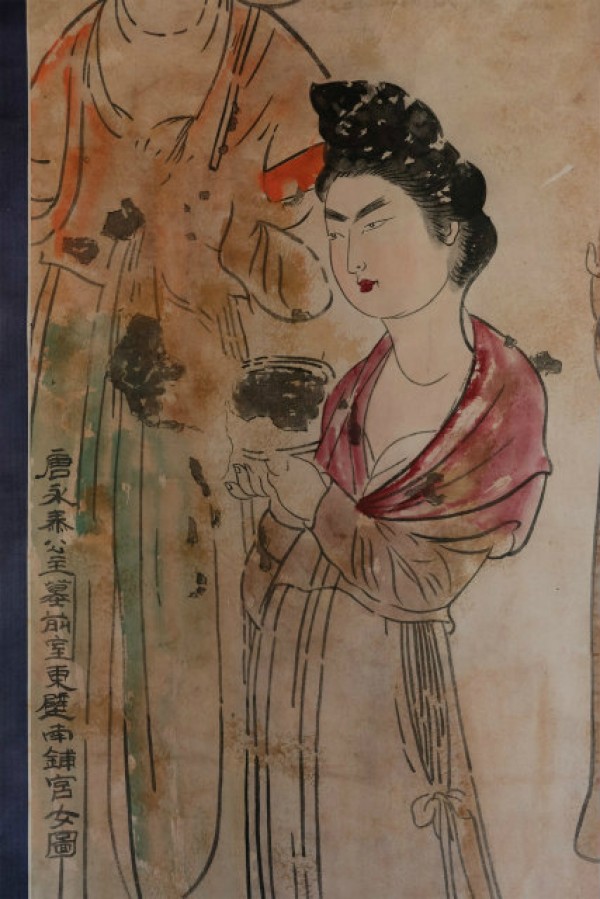

唐永泰公主墓前室東壁南鋪宮女図の模写

女官図 永泰公主(685~701)の墓前に仕える女官(侍女)を描いた図の一部を写した図です。 死した後々までも公主に仕えて欲しいとの思いが、伝わってきます。 日本人により描かれたのではなく、中国人による模写作品です。 こ…

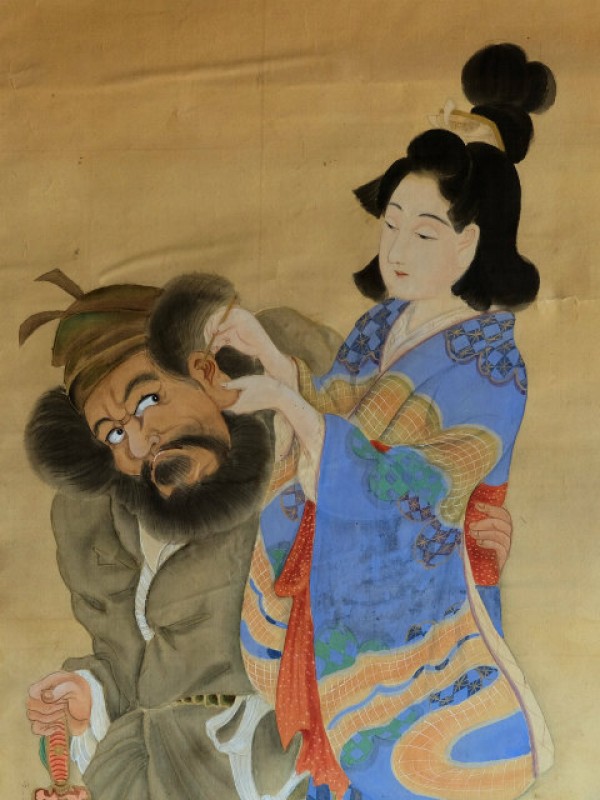

鍾馗と地獄太夫 大野静方作

鍾馗と地獄太夫 最初は作者不明、異なる題名で、この掛軸が売られていました。 ネットで調べると河鍋暁斎の「鍾馗(しょうき)と地獄太夫(じごくたゆう)」の画像が出てきました。国際日本文化研究センターlink 河…

龍? 犬? ただの雲です。辰年と巳年本尊・普賢菩薩。難陀龍王像

龍? 今日は風が強く、雲が流れていきます。 ふと見ると、雲が色々な動物にみえるのに気がつきました。 まさに龍です。 辰年だから現れたわけではありません。 太陽と龍 少し怖そうな雲…

令和5年6年の検索3位は!

円泉寺ホームページブログの結果です。 昨年9月より今年2月までの検索順位が分かりました。 その第3位のブログは、「御嶽山白龍神社 群馬県伊勢崎市」でした。ブログlink 今年令和6年が辰年ですので、龍に因み…

お寺で葬儀ができるの?お寺で行うメリット・デメリットをご紹介!

葬儀は自宅や民営斎場で行われることがほとんどですが、お寺でも行えます。 お寺で葬儀をするのは格式が高いという先入観もあり、お布施が高いイメージもあります。 しかし、実際は民間斎場と同等、もしくは安い場合がほとんどです。 …